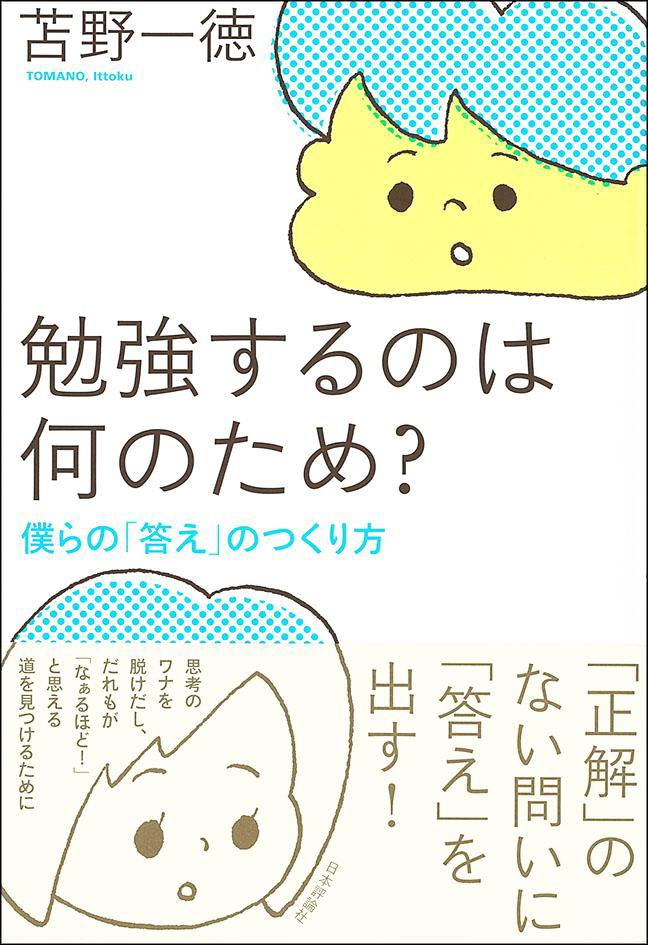

勉強するのは何のため?。苫野一徳氏。日本評論社は1918年創業。法律時報、法学セミナー、数学セミナー、経済セミナー、こころの科学、そだちの科学、統合失調症のひろば、など評価の高い雑誌を定期刊行しています。

『勉強するのは何のため?――僕らの「答え」のつくり方』

苫野一徳 著

日本評論社

この本は、大学の教育学部で教師を育てている著者の苫野一徳さんが、ご自身の専門である哲学の考え方を使って、中学・高校生向けにやさしく、「勉強するのは何のため?」という疑問に答えてくれています。 全5章構成のうち、第1章ではまず、冒頭の問いに哲学を使って答えるために、「一般化のワナ」と「問い方のマジック」という2つの基本的な考え方について説明しています。「一般化のワナ」は、私たちは自分の「経験」を過度に一般化して語ってしまいがちということです。「問い方のマジック」は、私たちは二項対立的な問いを提示されたとき、その「どちらかが正しいはず」と思ってしまいがちということです。

第2章からは、タイトルにもなっている疑問やそれに関連する素朴な疑問に答えていく構成です。「なんで勉強しなきゃいけないの?」(第2章)、「なんで学校に行かなきゃいけないの?」(第3章)、「いじめはなくせるの?」(第4章)、「これから学校はどうなるの?」(第5章)と、一度は考えたことがあるだろう疑問が続きます。

タイトルの疑問への「答え」はぜひこの本を読んで一緒に考えてもらいたいですが、この本の結論だけを簡単に述べると、「私たちが自由に、生きたいように生きるため」です。ですから、「なぜ、学校に行かなければならないのか」への答えは、私たちが「お互いの自由を認め合えるようになるため」です。なぜなら、私たちが自由に生きるためには、他者の「自由」もまた認められる必要があるからです。そのことを哲学では「自由の相互承認」と呼び、私たちが生きる社会(近代市民社会)の根本原理だと苫野氏は言います。

ただし、この答えは唯一絶対の「正解」ではありません。世の中の多くのことに絶対の「正解」はなく、哲学で導くことができるのは、とりあえず多くの人が同意できるであろう「納得解」だとも述べられています。

サブタイトルにあるように、「僕らの『答え』」、つまり「自分なりの『答え』」は、「つくる」ものです。「勉強する意味」や「学校に行く意味」に疑問を感じている人こそ、ぜひこの本を読んで自分なりの「答え」をつくってみてください。

プロフィール

水無月游(みなづき・ゆう)

文学系の大学学部を卒業、社会学系の大学院修士課程を修了後、教育関連の専門書出版社に編集者として勤務。副業でライター業をときどき。主な関心分野は教育、福祉、政治など。読書は雑食、本棚が容量オーバーで本がいつも床に積まれています。

WattMagazine編集部 編集長