電気の歴史

電気な伝記|日本初のエレキテル復元を遂げたイノベーター・平賀源内とは

江戸時代の中期に活躍したイノベーター・平賀源内(ひらが・げんない)。

源内はエレキテルの発明家として名が知れていますが、彼の活躍はそれだけにとどまらず、蘭学者、本草学者、医者、シナリオライターなど、マルチな分野で才能を見せ、多彩なキャリアを築き上げました。

日本初となる静電気発生装置・エレキテルを復元し、江戸時代をほのかに照らし出した平賀源内とはどんな人物で、どのようにエレキテルを復元したのでしょうか?

目次

平賀源内の生い立ち

今からおよそ300年前、享保13年(1728)に、現在の香川県さぬき市志度に位置する讃岐国寒川郡志度浦で産声をあげました。

父の白石茂左衛門、母の山下氏の娘から三男として誕生し、多くの兄弟とともに成長。父も母も後々、彼が本来の能力を発揮し、さまざまな発明やプロジェクトを発足するとは夢にも思わなかったことでしょう。なお、白石家の先祖は、信濃・佐久の平賀城主だった平賀玄信とされています。

理系色強め?な学生時代

本草学・儒学の学びの始まり(少年期)

11歳の時に、掛け軸に細工を施した「お神酒天神(おみきてんじん)」を考案。

それが評判を呼び、13歳から藩医のもとで本草学、儒学を学ぶことになります。

11歳で作成した「お神酒天神」は唯一現存するもので、お酒をそえると掛け軸の中の天神さまのお顔が赤く変わるという仕掛け。

2018年、さぬき市の平賀源内記念館で開催された「さぬき源内ふるさとまつり」では、実際に「お神酒天神」を作るワークショップも開催されました。

また、それ以外にも、俳諧グループに属し、俳諧も行っていました。若い頃からすでに豊かな感性を持っていたようです。

長崎遊学と学究の道(青年期)

寛延2年(1749)、父・白石茂左衛門の死後、21歳の平賀源内は家督を継ぎ、藩の蔵番に。

宝暦2年(1752)、24歳の頃には1年ほど長崎へ遊学し、本草学とオランダ語、医学、油絵を学びます。

長崎から戻ってからは、藩の蔵番であったにも関わらず、妹に婿養子を迎えさせ家督を放棄、ひたすら勉学に励みました。

青年時代は植物や鉱石に興味をもち、あちらこちらで枝を切ったり、石を砕いたりして調査。

幼少期より本草学を学んでいますが、その当時から「この草はこれに役立つ」「これは調合して薬になる」など、知識を吸収しながら、自分の頭の中でどのように活かすべきかを自然と考えてきたようです。

その知識が高松藩で買われ、薬草園のお世話がかりを任されたと言われています。

幼少期、父の畑作業を横目に見ながら、気候や土の特徴、原理などを見て、自然と知識を身につけていったようです。

平賀源内が発明してきたもの

思い立ったら行動せずにいられない源内は、量程器、磁針器、平線儀、寒暖計、水銀鏡、顕微鏡、火浣布、飛行船、懐中電灯、オルゴールなど、数多くのものを作り出してきました。

今でも身近にある発明品あれこれ

竹とんぼ

竹を切り出してプロペラ状の竹片とし、中心に軸となる竹ひごを取り付けるだけ。両手をこすり合わせるように回転させれば、プロペラの揚力で空へとぶ…竹とんぼを発明したのも源内だと言われています。

熱気球

秋田県の仙北市で毎年盛り上がる、伝統行事の「上桧木内の紙風船上げ」は、和紙をベースにした熱気球が夜空に舞い、非常に幻想的で美しい光景が広がります。始まりは銅山の技術指導に訪れた源内が熱気球の原理を応用した遊びとして伝えたもの。秋田の院内銀山と阿仁銅山を結ぶ街道は、「源内街道」と呼ばれているそうです。

ライター

1772年、ゼンマイを使用することを思いついた源内は、火打石と鉄を用いたもぐさやタバコ用の点火器を発明。これが日本で最初のライターとも呼ばれています。ゼンマイバネを使用して火打石に鉄をぶつけ、そこでできた火花が内蔵されたもぐさに点火、着火するという仕組みです。

量程器

1755年、源内が27歳のときに量程器を制作。これは現在で言う「万歩計」のこと。長崎での遊学で学んだ知識を活かし、腕時計の自動巻などと同じ原理で、一歩ずつ歩いた振動を歯車でカウントします。

磁針器

中央に支点を置き、水平に回転する磁石の動きによって方位を示すもので、いわゆる羅針盤のこと。1755年、高松藩の家老・木村李明に頼まれて制作したものだと言われています。

ざっと挙げただけでも、非常にいろんな製品を作り出したり、改良したりしていることがわかるのではないでしょうか。ただしこれはほんの一部。コンサルタントとしての手腕を発揮した、鉱山・治金プロセス技術者としての源内の活躍をご紹介しましょう。

鉱山・治金プロセス技術者として大活躍!

興味から研究対象へ(石綿との出会い)

幼い頃から源内が強い興味を示していた植物や自然鉱物。

そこから彼を鉱山の技術者へと導いたのは、物産会に秩父の中島利平が出品した石綿でした。

石綿は、燃えない布である「火浣布(かかんぷ)」を原料にします。源内は石綿を求めて秩父鉱山を歩き回り、1764年、中津川村山中で発見します。

また、中津川渓谷付近では、このほかにも金銀銅の鉱脈、鉄鉱石など、源内の好奇心を駆り立てるものが次々と発見されました。

鉱山開発の試みと困難

鉱山開発は、古い金鉱山の再発掘から始まりましたが、中津川で金鉱を掘ったものの金は出てこず、1772年には中津川で砂鉄を集めて鉄山事業に着手しようと試みます。

ところが、製錬技術が未熟であったためうまくいかず、最終的には休山に。

そもそも、鉱山開発は専門家が行ったとしても当たるのはごくわずかな確率でした。

コンサル事業で大成功!3つの事例

① 多田銀銅山(兵庫県猪名川町)

1772年の夏ごろ、源内は多田銀銅山を訪れ、秩父での鉱山開発の経験を活かしてコンサルをします。

「此間、多田銀山銅山見聞いたし候、さてさておびただしき儀驚目申し候(中略)水抜工夫いたし申し候」などと書いた書状が残っており、この折に来訪し、坑道の排水を工夫したようです。

現在においても、源内が指導をしたという水抜き穴、坑道が残されています。その約100年後、最後の銀山役人・秋山良之助が頭痛・肩こりなどに効くというエレキテル(源内が復元製作の摩擦起電機)を使ったそうです。

② 阿仁銅山(秋田県北秋田市)

1773年、銅山経営に行き詰まった秋田藩は、幕府直営の多田鉱山や中津川での実績を持つ源内を招聘します。

源内と共に石見銀山の鉱山士である吉田理兵衛が阿仁鉱山を訪れ、銅の精錬法を聞き出すと、この方法は銅の中に銀が残ったままになるので、大阪の商人たちが阿仁銅を含め秋田銅を珍重がるのだと理解したようです。彼らは同地に滞在して銅山経営の立て直しをはかります。

問題点を見抜いて精錬法を改良し、阿仁の産銅から銀を絞り出す技術(銀絞り法)を伝授。

その後、秋田藩は幕府の許可を得て1774年に能代市(旧二ツ井町)の加護山に精錬所を設け、阿仁の産銅から銀の抽出を開始しました。

また、良質な粘土を阿仁で発見した源内は、「水無焼(阿仁焼)」を指導するなど、新たな知識と知恵を伝えたと言います。現在でも水無焼のお皿2枚が残っているのだとか。

③ 院内銀山(秋田県雄勝郡院内町)

日本国内でも屈指の銀山としてその名を知られていた院内銀山。

江戸時代の鉱山技術を知るうえで貴重な文献である『鉱山至宝要録(著者は黒沢元重)』には、1773年に、「江戸から当地に平賀源内らが訪れて数日逗留し、鉱石の採掘法・製錬法などを伝授していった」という意の覚書が残されています。

当地とは院内銀山のこと。院内銀山は1817年に秋田藩直営の銀山となり、1830年から明治時代まで豊富な銀を産出しました。

日本初の電気技術者として活躍!

エレキテルってなに?(装置の仕組み)

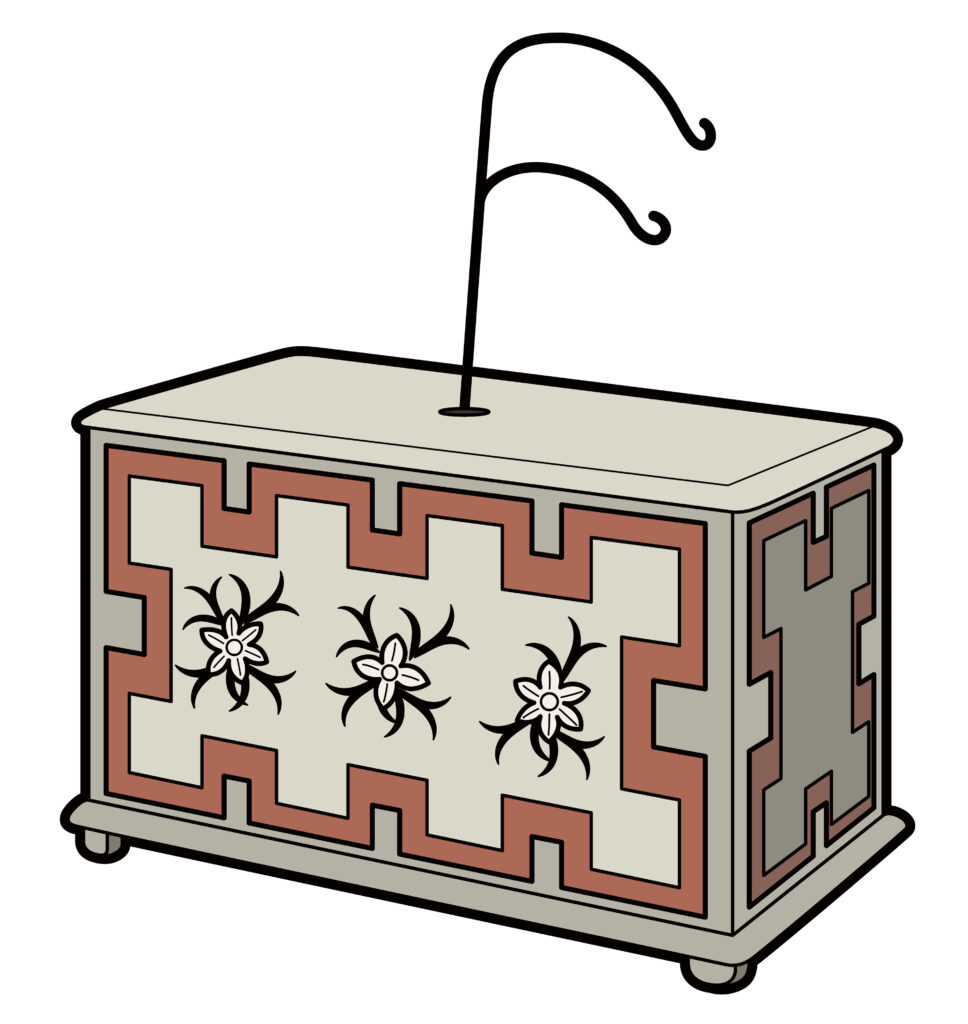

「エレキテル(摩擦静電気発生装置)」とは、摩擦を利用した静電気の発生装置のことです。

語源はオランダ語(ラテン語)の elektriciteit(電気・電流)が訛ったもの。

木箱の中のガラス円筒を、箱の外の取り付けられたハンドルで回転させることで、金箔との摩擦によって静電気が発生し、それが蓄電器に溜まります。

そして、この溜まった静電気を銅の線で外部に導き、放電するという仕組みになっているのです。

入手と復元の経緯(長崎・通詞・7年)

源内が42歳のとき、2回目の長崎訪問時にオランダの通詞だった西善三郎の遺族から破損したエレキテルを受け取ったと言われています。

その時の源内はまだ電気の知識などなく、通詞の助けを借りながら西洋の原理や仕組みを学び、7年という長い年月をかけて完成させました。

ちょっとやそっとじゃ諦めない、トコトン追求しなければ気が済まない源内の性格がよく現れていると言えるでしょう。

完成した日本初のエレキテルは“見世物”だった

源内が復元したエレキテルは現存するもので二台。郵政博物館(東京)と平賀源内記念館(香川県さぬき市志度)にそれぞれ保管されています。

源内は修理したエレキテルを、貴人や金持ちへの見世物として人気を博します。

治療用にも使用したとされていますが、バチッとやって、一瞬、人を驚かせるだけのものであるため、その効果は…今とは比べ物にはならないでしょう。

- 補足:源内が破損エレキテルを修復したのは1776年。1745年に静電気の蓄電器ができ、ボルタの一次電池(1799年)が生まれる以前で、世界的にも電気研究は手探り期でした。

二度の脱藩、フリーの事業者へ

江戸時代は半ば。当時の日本は金・銀・銅をはじめとした原料や資源の輸出国となっていました。

しかし、人口が急激にふえたこと、資源が枯渇してきたことで、新規事業の創出や新たな施策が必要になり、普及と発展を遂げてきた蘭学をもとに、輸入品の国産化を進めていきます。

源内は本草学者として名をあげ、高松藩の薬坊主格となったものの、国内を自由に行き来するのは藩の許可が必要であることに不便を感じて脱藩。高松藩は源内に「仕官御構(おかまい)」という厳しい条件を突きつけ、幕府や他の藩への仕官を禁じられてしまうのです。

つまり、所属する藩がない=今でいうフリーランスのような状態に。

しかし源内はフリーという特権を生かし、さまざまな事業を立ち上げます。

短期間で次々と新規事業を興す(年表)

鉱山・陶器・羊毛産業の試み(1767〜1773年)

| 1767年 | 資金調達を行い秩父の金山開発に着手するも、 幕府から中止令。 |

| 1770年 | 長崎行きの際にヒツジを購入し郷里志度で飼育。 羊毛をつむぎ「国倫織」と命名。 |

| 1771年 | 天草陶石の素晴らしさを記すべく、西国郡代に建白書「陶器工夫書」を提出。 |

| 1773年 | 中津川鉄山で鉄の精錬事業を開始するも失敗。 閉山により現代換算で約20億円の赤字を出したと言われる。 |

多様な事業と大ヒット商品(1774〜1777年)

| 1774年 | 借財返済のため、小間物販売や戯作、商品の宣伝文などに取り組む。 炭焼事業や荒川通船工事の指導も実施。 |

| 1775年 | 摩擦起電器「エレキセエリテイト」の復元に着手。 さらに金唐革紙を開発し、根付けなどの細工物で商売を開始。 |

| 1776年 | 長崎から持ち帰った伽羅の木で櫛を開発。 銀で飾り高級感を出し、遊女を起用した宣伝により「源内櫛」が大ヒット。 「エレキセエリテイト」の復元に成功し「エレキテル」と命名して公開。 |

| 1777年 | 『放屁論後編』を発表。 |

どんな失敗にもめげない。事業が失敗して多額の借金を抱えることになっても、常に挑戦を続けてきた平賀源内。たとえ利益にならなくても、自分の好奇心を満たしてくれる事業に注力し、自分らしく生き抜いてきたイノベーターだと言えるのではないでしょうか。

まとめ

ちょっとやそっとじゃへこたれない。

事業が失敗して多額の借金を抱えても、挑戦をやめなかった平賀源内。

たとえすぐに成果につながらなくても、自分の好奇心を信じ、夢中になれることに全力を注ぎ続けました。その姿勢は、現代を生きる私たちに「挑戦すること自体に価値がある」と教えてくれているようです。

源内の生き様を知ることで、読者の皆さんも、自分の興味やアイデアに誠実に向き合い、何度でも挑戦する勇気を感じ取っていただければ幸いです。

一覧に戻る

一覧に戻る