生活と電気

あの法則をもう一度。「オームの法則」

電気関係で一番の基本法則といっても過言ではない「オームの法則」。理科や物理の教科書に載っているもののため、電気に興味がない人も聞いたことはあるはず。ただ、それがどんな意味を持っていて、僕たちの生活にどのように影響しているか、そこまで考えたことがある方は少ないかと思います。オームの法則について改めて勉強してみませんか?

オームの法則に使われている記号の意味

オームの法則とは、「V(電圧)=I(電流)×R(電気抵抗)」と表される関係式のことをいいます。つまり、「電圧を供給した場合に、電気製品にどれくらいの電気が流れるのか?」という意味となります。それではオームの法則それぞれの記号について理解を深めていきましょう。 V(電圧) 単位はボルト(V)で、「電気を流すための圧力」のようなものです。圧力ですから、この値が大きいほど、電気がたくさん流れるわけです。乾電池は1.5V、コンセントは100V、工業用では200V、400V、6600V、などの電圧が利用されます。 I(電流) これは、「流れる電気の量」のようなもので、単位はアンペア(A)です。 電圧をかけることによって発生します。電流は人体に流れるととても危険で、数mA~数十mAという電流値で大きなダメージを与えます。

R(電気抵抗) 単位はオーム(Ω)で、「電流の流れにくさ」を表します。対象物に電圧をかけた際、この電気抵抗の値に応じた電流が流れるため、漏電した電気製品に対して、水に濡れて電気抵抗が小さくなった人間が触れると非常に危険です。

普段の生活にオームの法則を当てはめてみましょう

それでは一例を挙げます。 ・コンセントの電圧が100(V) ・ある電気製品の電気抵抗が10(Ω) このときの電流値がいくつか計算してみましょう。

V=IR I=100(V)÷10(Ω)=10(A) となり、電流値は10(A)となります。思ったより簡単ではないですか?

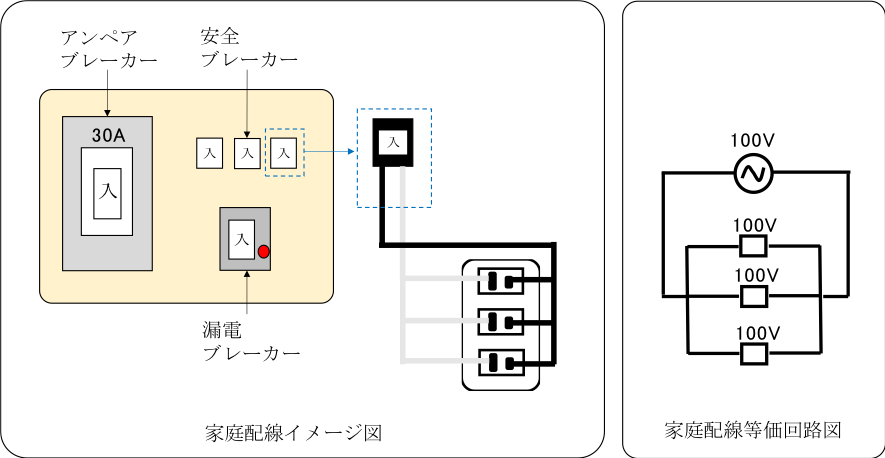

コンセントは並列回路で構成されています

コンセントの穴には全て100(V)の電圧が供給されています。 これはブレーカーから渡る電線が並列回路で構成されているからです。どのコンセントも100(V)ですから、あとは電気製品の電流、もしくは電気抵抗がわかればオームの法則を適用できます。

まとめ

身近な生活にも落とし込むことで、オームの法則がより身近に感じませんか? その他の電気の法則も実はあなたの生活の中で活用されているものばかり。「これはどういう仕組みなんだろう」と考えてみることで、見え方も変わってくることでしょう。

プロフィール

どわーふ

私立大学大学院(博士前期課程)卒業後、大手メーカー2社で電気部品の開発業務に従事。現在はとある施設で電気主任技術者として電気保安業務を担当。また、フリーライターとして「電気主任技術者が運営する就活転職応援サイト」を運営中。

一覧に戻る

一覧に戻る