電気の資格のアレコレ

転電虫が教える!第二種電気工事士実技試験対策の勉強方法

「独学でもしっかり対策をすれば合格できます」というのは、実体験をもとにした四コマが好評の貴泉さん。知識も経験もないところからスタートし、第二種電気工事士の資格を獲得した貴泉さんに、実技の勉強方法とコツを教えていただきました。

目次

第二種電気工事士技能試験の概要

まずは、技能試験についてざっくりと説明です。 ・ 筆記試験に合格すると受験できます(まずは、筆記試験に合格しましょう)。 ・ 一般財団法人電気技術者試験センターのHP上で、毎年候補問題が掲載されます。その中から、1問が出題されます。 ・ 試験時間は40分です。 ・ 「欠陥」が1つでもあった場合は不合格となります。

第二種電気工事士試験 技能試験に合格するための勉強法

試験は独学でもしっかり対策をすれば合格できます。 第二種電気工事士試験に合格するため、実体験を元に勉強法をまとめてみました。

工具の準備をして、使い慣れておきましょう。

工具については、たくさんのメーカーさんの工具があります。自分の使いやすい物が1番だと思いますが、中には技能試験では使いづらい工具もあるので注意しましょう。工具の中には、ドライバーやペンチなど、今まで使ったことのある工具もありますが、ストリッパーや圧着工具など、電気工事士専門の工具もあります。 自分は、「ホーザン」さんの工具セットを購入しました。一通り工具が揃っており、単体で買うよりもお得だと思います。 電動工具は使用不可です。 また、カッターナイフの使用は自粛するよう注意がされています。

複線図は5分程度で書けるようにしておきましょう。

この複線図が、初受験の方々には最初の難所になるかもしれません。複線図の書き方は、別の記事でお教えします。 この複線図は、施工するために重要なものですが、あまりにもこの複線図を書くのに時間をかけると、施工時間に影響してくるので、できれば5分くらいで複線図が書けるようにしておきましょう。試験会場で、複線図を定規などを使って、丁寧に書いている方もいらっしゃいますが、時間を短縮するためには、フリーハンドで書けるようになると良いと思います。

練習は3回繰り返そう

第二種電気工事士の技能試験の候補問題は、約13問が準備されています。会場によって、どの候補問題が出るかは、ハッキリ言って運次第です。候補問題の中には、比較的簡単に早く完成させられるものから、完成まで時間ギリギリの難しい問題までさまざま。どの問題が出題されても大丈夫なように、特に初受験の方々は、できれば3回の練習はしておいた方が良いと思います。 練習については、技能試験用の練習材料・器具セットがネットでも販売されています。1~3回の練習用のセットがあるので、よく検討されてから購入してください。結構、値段が高いので、しっかり集中して練習し、1発合格を狙っていきたいものです。先ほども書いたように、中には比較的簡単な候補問題もあるので、1~2回の練習用セットを購入して、自信のない候補問題の材料や電線のみを別に購入する方法もあると思います。 ネットで探せば、安くで購入できると思います。

自分は、技能試験を受ける時は、今の電気工事会社に勤めていたので、社長から現場で余った電線をもらって帰っていました。近くに、電気工事会社がある方は、その会社の方に頼んで、分けてもらうというのもアリかもしれません。

実際の会場を意識して練習しましょう。

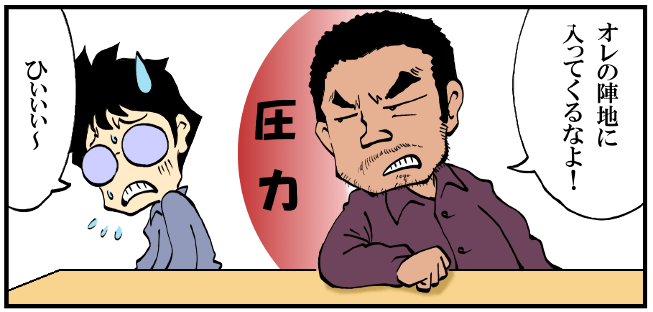

私は技能試験に1度落ちています。今でも、作品のどこに欠陥があったのかも分からないのですが、不合格だった1番の原因が練習場所だと思っています。 技能試験の会場は、学校であったり、ホールのような場所であったりしますが、基本的に作業スペースは狭いものと思っていた方がいいです。

という風に、隣にコワイお兄さんが座ることも…(冗談です)。

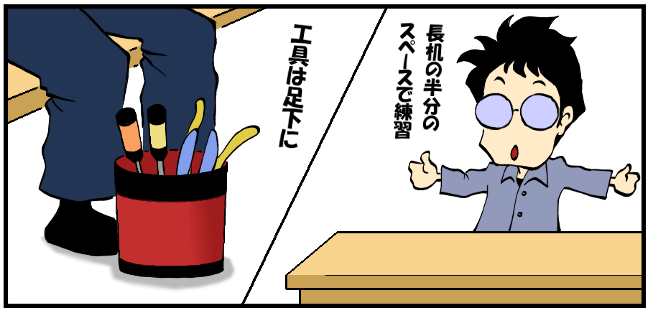

会場によって差はあると思いますが、長机の半分のスペースを意識して練習しましょう。

あと、本番は机の上に、問題用紙と材料を置きますが、工具は必要な物だけを置くよう、練習の時から心がけておきましょう。 工具は、練習時から工具入れを準備して、足元に置き、そこから必要な工具を出すようにすると良いと思います。自分は、そのことを意識しておらず、広々としたスペースで練習していたので、本番でかなり手間取ってしまい、見直しの時間があまりありませんでした。

30~35分で作品が完成するように練習しましょう。

練習と本番では、場所や雰囲気が違う上に、緊張でなかなか作業が進まないことも考えられます。練習では、しっかり時間を計って作品を作り、30~35分で完成できるようになれると良いと思います。 本番では、見直しが2~3回はできるようになっておくことが大事です。

まとめ

第二種電気工事士の技能試験は、しっかり練習すれば独学&初受験でも十分合格を狙えますが、独学&初受験の方は、この記事に書いたことに注意して、練習することが大事ではないかと思います。 技能試験で不合格になると、次回の筆記試験は免除されますが、約半年試験はありません。その分、資格を取るのが先になってしまいます。特に、仕事で資格が必要という方は、一発合格を狙って、集中して練習をしていきましょう。

プロフィール

貴泉(きせん)

40歳で非正規雇用の仕事を退職。その後、職業訓練校に通い、電気工事士会社へ就職。建設現場であった面白い話や出来事、愉快な職人さんや自分の失敗談などをマンガにして、ブログ「転電虫」で掲載中。取得済の資格は、危険物取扱者(乙4類)、2級ボイラー技士、第二種電気工事士免許。第一種電気工事士試験は試験のみ合格。

一覧に戻る

一覧に戻る