電気の資格のアレコレ

第二種電気工事士の技能試験での「どっちでも良い」系の問題を対処する方法

これってどっち?と言う問題。あなたは迷ったことありませんか?

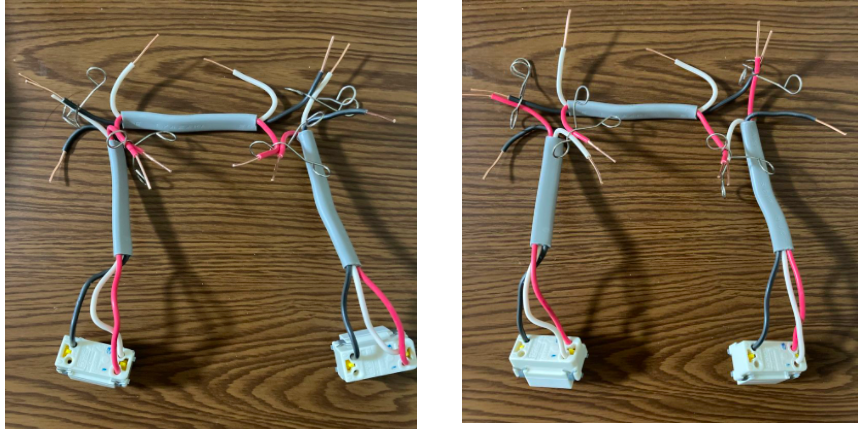

接続箇所の違いについて

「どっちでも良い」がミスを生む

「どっちでも良いなら好きに挿してしまおう」と思う人がいる反面、「あれ…これってどっちだっけ?んん、どっちでも良かった気がするけど不安になってきた…」という人も中にはいるでしょう。 結論から言うと、「数多くある色んなテキストや動画を全て参考にせずに一つだけに絞ってそれを信じる」ことです。

テキストも様々な種類があり、動画も星の数ほど紹介されていますが、それぞれ微妙に方法が異なります。 結果的には同じですが、それぞれ参考にしているとごちゃごちゃになるため、いざ本番で無駄な葛藤が生まれ、余計なミスを誘発させると考えています。

おすすめは日本エネルギー管理センターさんが出している動画です。【令和3年度対応!】第1種電気工事士技能試験演習解説 公表問題No,1作業解説

第1種電気工事士技能試験 公表問題No,1の作業解説動画です。三路スイッチと単相200Vコンセントが出題されます。2021年度(令和3年度)試験に対応しています。【目次】0:00:00 オープニング&公表問題について0:00:54 材料の確認0:04:23 複線図0:17:18 準備作業0:22:34 変圧器高圧…

何故どちらでも良いか解説

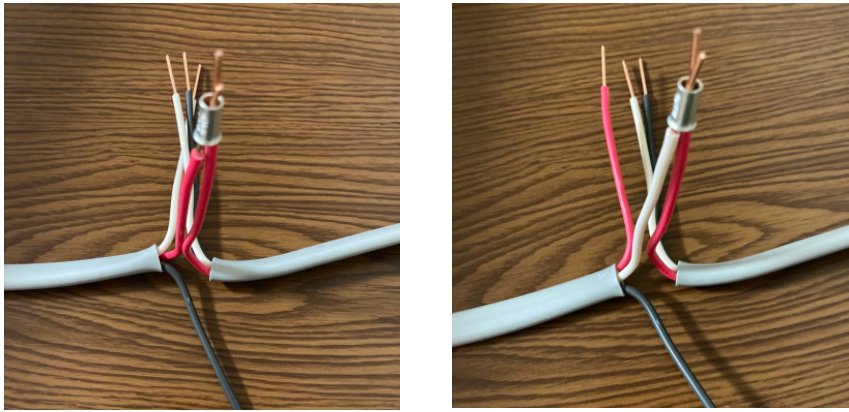

まずはスイッチ。

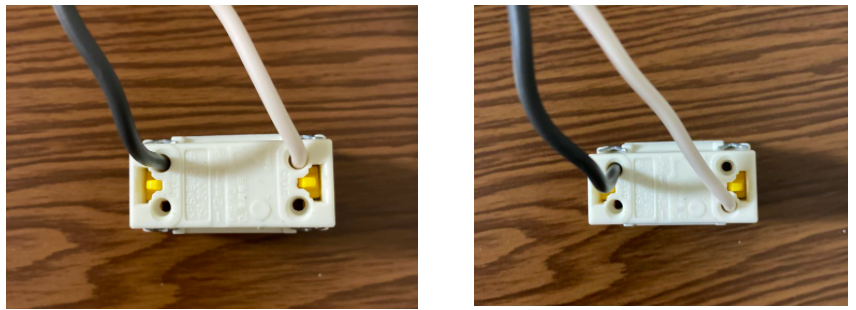

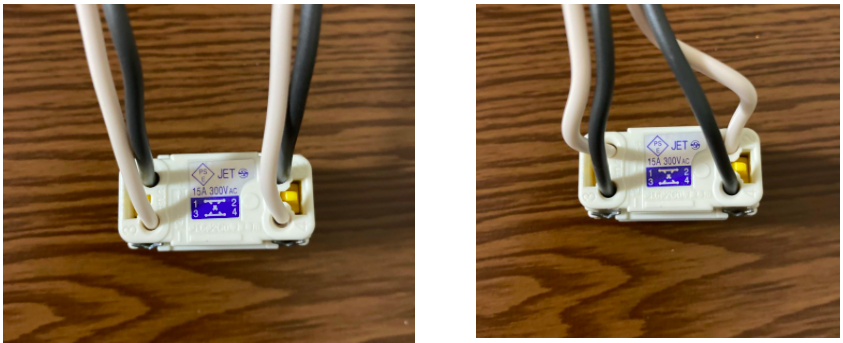

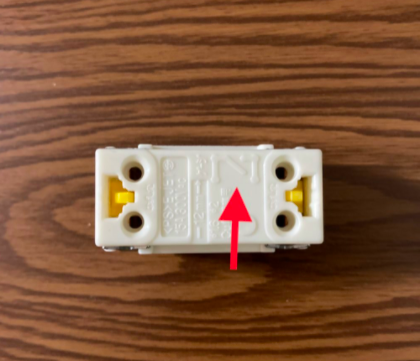

片切りスイッチの裏面を見てみるとこのような図が書かれています。 これは左右それぞれ上下の穴どちらに挿しても結果的には同じ事になる事を表しているので、下でも上でも問題ありません。

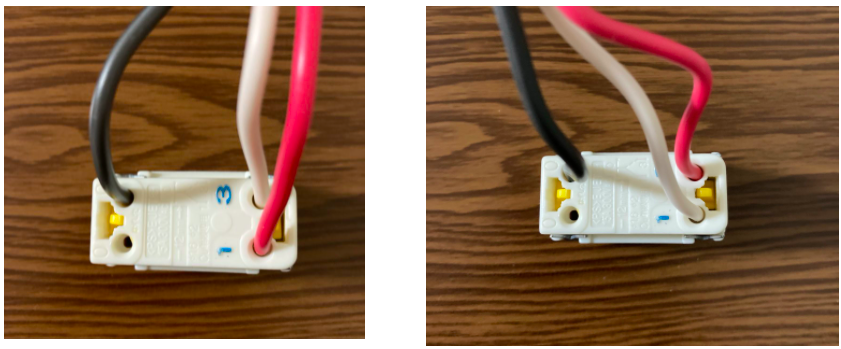

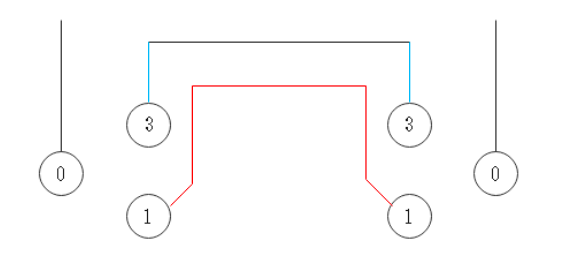

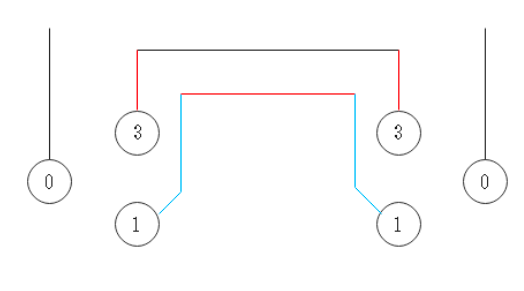

※4路スイッチも一見複雑ですが、同じ要領なので自分の好きな色同士を繋げても問題ありません。 繋ぐ時に絶対守らなければいけないルールとして

・引っ掛けシーリングは接地側に白線

・ランプレセプタクルは受金ねじ部に白線

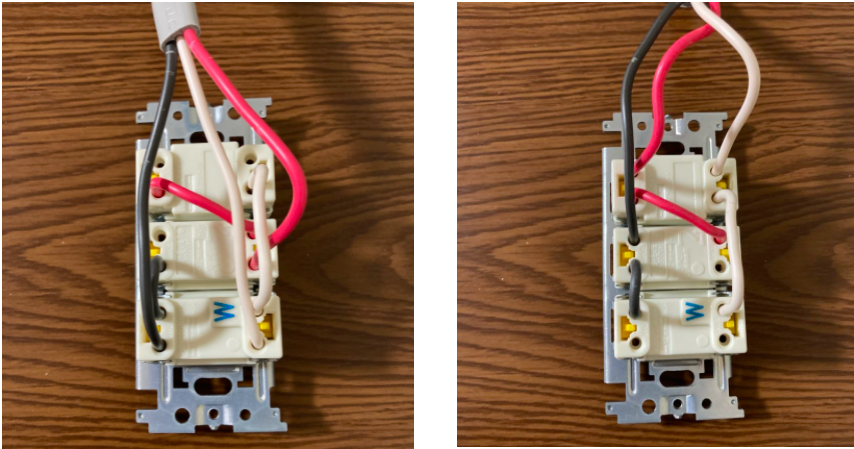

・コンセントや露出型コンセントなどコンセント系はWの表示がある部分に白線

・3路スイッチは0に黒線(電源から繋がっている線)

・アース線は緑線

このルールは大前提で守るとして、他の部分は基本的にはどちらでも良い系なので自分がしっくり来たテキストなどを参考にして下さい。 一見難しそうな感じがしますが、意外に自由度が高いので自分なりに覚えやすい覚え方で覚えていきましょう。プロフィール

きき

過去に取得した資格の記事を中心に資格取得を目指す方に向けたブログ、「kiki blog〜資格取得応援ブログ〜」を運営中。

ボイラー技士二級、クレーン運転士、フォークリフト免許、第二種電気工事士、危険物乙3.4.5.6種、高圧ガス製造保安責任者(丙種化学特別)など、幅広く多数の資格を所持。モットーはお金を掛けずに合格すること。独学で学び取得した資格について、勉強のノウハウなどをわかりやすく解説します。

一覧に戻る

一覧に戻る