生活と電気

寒暖差が体調不良の原因に!寒暖差疲労を予防する対策とは

冬になると昼夜の気温差や、室内外の温度差に驚くことはありませんか。体はこのような寒暖差に対応するため、体温調整をしてバランスをとっています。しかし寒暖差が大きく頻回な適応は、体への負担も大きく「寒暖差疲労」を招く原因となります。今回は寒暖差疲労とその予防方法である寒暖差対策をご紹介しますので、参考にしてみてください。

目次

季節の変わり目は寒暖差疲労に注意

寒暖差を感じるのは冬だけではありません。真夏の炎天下と室内の空調下の温度差、季節の変わり目によくある昼夜の気温差など1年中リスクはあります。しかし冬から春先にかけては、ヒートショックなどの温度差が原因で命を落とす場合もあり大変危険です。まずは、寒暖差疲労について、詳しく説明します。

寒暖差疲労とは

人は寒暖差を感じると、自律神経によって体温調整を行います。しかし頻回に調整が必要な場合や寒暖差が大きい場合などは、負担も大きく自律神経は疲労してしまいます。自律神経は活動と休息のバランスをとる大切な機能であるため、この機能がバランスを崩すと体の不調を引き起こし「寒暖差疲労」となるのです。

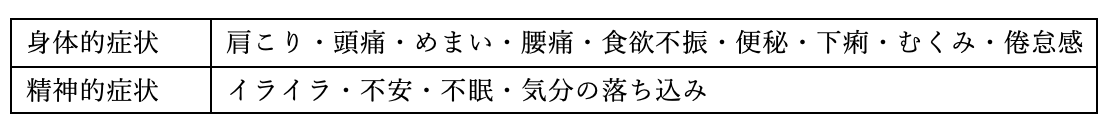

寒暖差疲労の症状

寒暖差疲労によって起こる症状には、以下のようなものがあります。体だけでなく精神的な影響を引き起こす場合もあり、寒暖差が原因だと気づかない人も多いようです。

寒暖差疲労の原因

寒暖差疲労の原因には、季節の変わり目による気温差や空調の有無による部屋ごとの気温差、屋内外の気温差などがあります。目安としては、気温差が5~7℃以上あると寒暖差疲労につながりやすいとされおり注意が必要です。急激な温度変化で自律神経の働きが乱れやすくなるため、自律神経を整えるような行動も予防に効果的でしょう。

寒暖差疲労を予防する

日本には四季があるため、季節の変わり目の温度変化などは避けるのは実際難しいでしょう。そのため自分でできる寒暖差対策や、寒暖差疲労の予防策をとることが大切です。ここでは、手軽に取り入れられる予防方法を4つ紹介します。

運動やストレッチで体を動かす

体を動かすことで体が温まるだけでなく、体力がつき自律神経が鍛えられて疲れにくい体へ近づけることができます。運動というと大がかりな言葉に聞こえますが、散歩やストレッチなどの軽めの運動で問題ありません。軽い運動は副交感神経を優位にして、リラックス効果をもたらし疲労回復にも効果的です。一駅分歩いてみる、エスカレーターではなく階段を使うなど、日常の小さなことから始めてみてはいかがでしょうか。

お風呂やあったかグッズで体を心から温める

体を温めると、血行が良くなり疲労を和らげる効果が期待できます。また入浴は副交感神経を優位にして体をリラックスさせてくれるため、寝つきも良くなり質の良い睡眠がとれるでしょう。 入浴の際のポイントは以下のとおりです。すぐにできるためぜひ試してみてはいかがでしょうか。 38~40℃の熱すぎないお湯にゆっくりとつかる シャワーだけよりも湯船につかる方が温浴・リラックス効果が高い 寝る直前の入浴は温まり過ぎると寝つきが悪くなるため、軽く体を温める程度にする

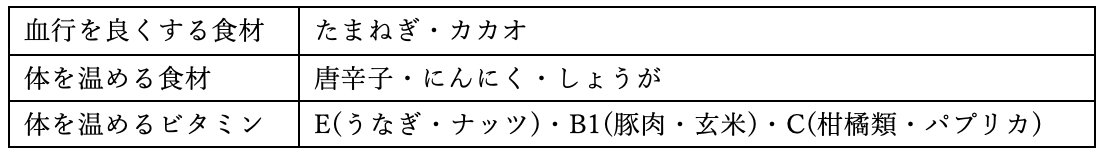

体を冷やさない食事を意識する

食事も寒暖差対策に大きく関わります。1日の始まりに朝食を食べると、内臓が目覚めてエネルギーを生み出すため体温は上昇します。朝食は特に重要なので、みそ汁1杯でも意識してとるように心がけましょう。 また食事の内容も大切です。体を温める以下のような食事を参考にしてみてください。

寒暖差の少ない環境をつくる

寒暖差の少ない環境をつくることで、寒暖差疲労のリスクを減らすことが可能です。過度な冷暖房の使用で、外との気温差が大きい場合は注意しましょう。 具体的な対策方法は以下のとおりです。 温度調整がしやすいカーディガンやひざ掛けなどを使用する 冷えやすいトイレや脱衣所などに暖房器具を設置する 必要のない冷暖房は使用しない

まとめ

寒暖差がつらい季節に起こる体調不良は、もしかしたら寒暖差疲労が原因かもしれません。体だけでなく精神的にも多くの不調をきたすため、なかなかつらいものです。日々の生活の中で食事や運動などの過ごし方を意識すると、寒暖差疲労は予防できます。紹介したポイントを押さえて、寒暖差疲労に負けない体をつくりましょう。

プロフィール

みなみ なみ

現役看護師WEBライター。 看護師として働きながら、ライター活動を行う一児の母。皮膚科勤務経験が長く、医療関連記事だけでなく美容記事も得意。 趣味は、グルメ・旅行・英会話。こどもに邪魔をされながら、日々執筆中!

一覧に戻る

一覧に戻る