電気機器のしくみ

交流回路の位相や力率とは?進みや遅れについても分かりやすく解説!

直流回路にない概念である位相と力率。交流回路を学ぶ上で避けて通れない概念でありながら、なかなか腑に落ちない方も多いハズ。そこで今回は交流回路における位相と力率について、言葉の意味や計算方法、改善する方法などについて網羅的に解説していきます。

目次

交流回路の位相とは「電圧と電流のズレ」のこと

交流回路における位相とは電圧と電流の時間的なズレを表す概念で、数学的に言えばベクトルの向きが異なることを意味します。前提として、直流回路では電圧を印加するとすぐにオームの法則に基づいた電流が流れます。電子の集まりである電流が流れる速度は光速と同じため、我々からすれば電圧を印加すると同時に電流が流れると考えても問題ありません。一方の交流回路では回路素子の種類によって電流が電源電圧より時間的に早く、あるいは遅く流れる場合があります。この時の時間のズレを位相と呼び、位相がズレるほど力率が悪いと言われます。

位相がズレる(=力率が悪い)と何がいけないの?

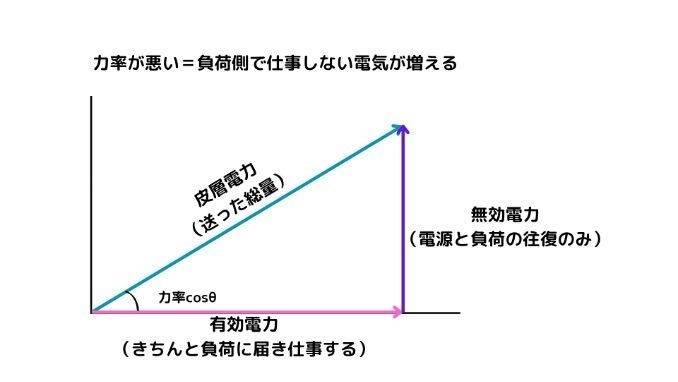

一般的に位相が大きくズレた状態を力率が悪いと言われ、回路的に好ましくない状態として扱われます。そもそも、力率が悪いとどんな問題が生じるのでしょうか。 前提として、力率とは、送った電力のうち負荷側で仕事のために取り出せた電力の割合を示す言葉で、位相、すなわち電圧と電流の時間的なズレが全くない状態を力率100%、位相が完全にズレている状態を力率0%と表します。電圧と電流の位相が大きくズレると、送った電力のほとんどが有効的に取り出せなくなり、単に回路を流れるだけで仕事をしない無効電力が多くなります。よって力率が悪い回路では、希望する仕事をさせるために必要以上の電気を送る必要が生まれてしまうのです。効率と力率は何が違う?

よく、力率の簡単な解釈として交流回路の効率の1種と考えられる場合があります。厳密には、力率と効率は異なる概念で、効率は負荷側に供給された電力のうち余計な仕事をせず本来の目的である仕事をした電力の割合を表します。 例としてジュール熱エネルギーとなり消費される電力が多いと、効率が悪い状態と言えます。

これに対し、力率はそもそも送った電力のうち負荷回路がエネルギーとして取り出せた割合を表します。先ほどの例であれば電気エネルギーとして活用したかった物の一部が熱エネルギーとなってしまっただけで、エネルギーとしては受け取れています。これに対し力率の悪い回路では、そもそもエネルギーの形で取り出すことすらできず、そのまま電源へと還っていく電力が多くなっている状態と言えます。力率の良し悪しと効率の良し悪しは完全に別物として考えなくてはならない一方で、どちらも良いに越したことはないということを覚えておきましょう。

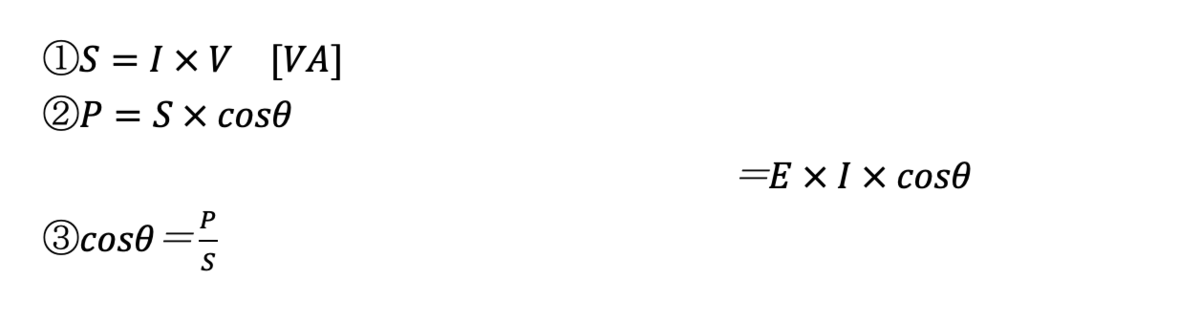

力率を使った電力計算について

皮相電力と有効電力および力率の間には以下の関係が成り立ちます。なお、計算式において、皮相電力はS、有効電力はP、力率はcosθ、送電端電流はI、送電端電圧はEで表すものとします。

力率が低下する主な原因

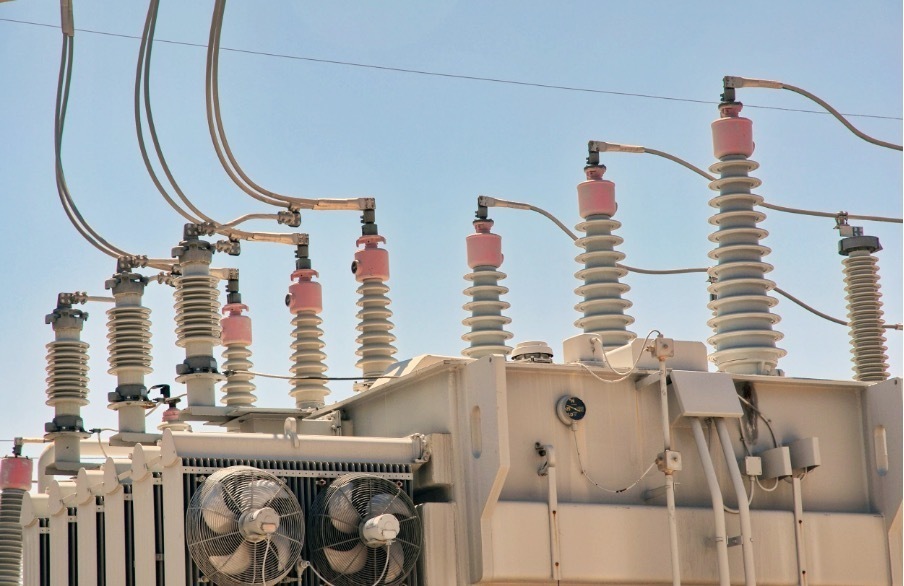

力率は電圧と電流の位相がズレることが原因で悪化します。そして回路負荷にコイルなどの誘導性負荷(インダクタンス)、あるいはコンデンサなどの容量性負荷(キャパシタンス)が含まれる割合が多くなるほど位相がズレていきます。実際の機械で考えれば、動力を生み出すモーター、電圧を変換する変圧器、電気信号でスイッチングを行うリレー回路などが誘導性負荷の例として挙げられます。一方の容量性負荷の例としては、各種電子機器の平滑化回路やノイズ対策回路、停電時に電気を供給する無停電電源装置(UPS)などがあります。

力率を改善する方法

一般的な産業用設備では誘導性負荷のほうが優位になりやすく、遅れ力率になるケースがほとんどです。そのため力率の改善は進相コンデンサと呼ばれる容量性負荷を回路に並列接続して行われます。コンデンサの容量は現状の有効電力と改善前後の力率によって計算され、設置場所も予算や期待する効果に応じて様々な場所が選ばれます。

なお、力率改善を図る時は、低負荷時に進み力率となるフェランチ効果に注意が必要です。多くの電気設備は夜間や休日に負荷が少ない傾向にあるため、急激な負荷の低下により、進相コンデンサの容量性が優位になると、回路自体が進み力率となって不具合を招く恐れがあります。

まとめ

今回は交流回路において登場する位相と力率について解説してきました。ベクトルを用いた数学的な概念である上、効率との違いがわかりにくく、交流回路を初めて勉強する人が苦労するポイントだと思います。厳密な内容でなくとも、ざっくりしたイメージを掴む上では今回の記事が役立ちますので、繰り返し読んで理解の助けにしてもらえたらと思います。

プロフィール

佐藤竜騎

2017年4月に某大手石油化学工場へ就職し、現在まで電気・計装設備の保全・更新計画の検討/立案から工事の実行まで一貫した業務に従事。携わった機器/システムは、分散制御システム(DCS)、流量/液面/圧力/温度の検出/制御機器類、ガス漏洩検知システム、プロセスガスクロマトグラフィーやpH計を始めとする各種オンライン分析計、など多岐にわたる。現在は副業として電気/電子分野の専門知識に特化したウェブライター活動にも精を出している。

保有資格:第3種電気主任技術者、第二種電気工事士、認定電気工事従事者、高圧ガス製造保安責任者(甲種機械)、工事担任者(AI/DD総合種)、2級ボイラー技士、危険物取扱者乙種4類など

一覧に戻る

一覧に戻る