電気の資格のアレコレ

電気主任技術者の資格を取得するには?難易度や勉強方法について解説

電気主任技術者の資格は、電気分野でのキャリア形成や技術者としての信頼性向上に直結するため、将来性のある資格として注目されています。

国家資格である電気主任技術者は、電気設備の安全と安定運用を支え、産業インフラの根幹を担う重要な役割で、私達の生活に欠かせません。

再生可能エネルギーの普及や設備の高度化に伴い、専門知識を持つ技術者の需要は年々高まっています。

こちらでは、電気主任技術者の資格を中心に、試験内容や合格率などについて解説していきます。

目次

電気主任技術者とは?

電気主任技術者は、事業用電気工作物の保安管理を担う国家資格者です。電気事業法に基づき、選任が義務付けられています。

資格は第一種から第三種まであり、対応可能な設備の電圧や規模に応じて区分されます。第三種は、電圧5万ボルト未満の設備に対応でき、初学者の登竜門とされています。

第三種の試験は理論・電力・機械・法規の4科目で構成され、合格率は概ね8~20%程度で推移しています。電気は私達の生活に欠かせないライフラインであり、再生可能エネルギーの普及もあり、需要は今後も高まっています。

電気主任技術者の資格を取得するメリット

電気主任技術者の資格を取得するメリットは、AIに取って代わられる心配がなく、需要が高く将来性もあることなどが挙げられます。

- AIに取って代わられる心配がない

- 需要が高く将来性もある

- 年齢制限がなく、年齢を重ねても働きやすい

- 独立開業をして、育児と仕事の両立など柔軟な働き方を実現できる

電気主任技術者の業務はAIによる代替が難しく、電気事業法により有資格者の配置が義務付けられているため、将来にわたって安定した需要が見込めます。

AIの普及に向けた大規模なデータセンターの新設、再生可能エネルギー設備の増加やインフラの老朽化、資格保有者の高齢化が進む中で、その重要性はさらに高まっています。

また、年齢制限がなく、何歳からでも資格取得に挑戦し、経験と知識を活かして長く働き続けることが可能です。経験を積めば年収アップも期待でき、個人の取り組み次第で独立開業も夢ではありません。フリーランスとして、育児と仕事の両立など、柔軟な働き方を実現している事例も存在します。

さらに、電気の安定供給を担うという社会的に重要な役割を果たすことで、顧客からの感謝や、インフラを守っているという大きなやりがいを感じられる点も魅力です。

電気主任技術者の魅力とは?電気主任技術者の仕事内容や、やりがいなど徹底解説!

この記事では、電気主任技術者の役割や資格の種類、仕事内容の魅力について詳しく解説します。また、資格取得の流れや電気主任技術者に向いている人の特徴も紹介しま…

電気主任技術者の資格は第一種・第二種・第三種の違いは?

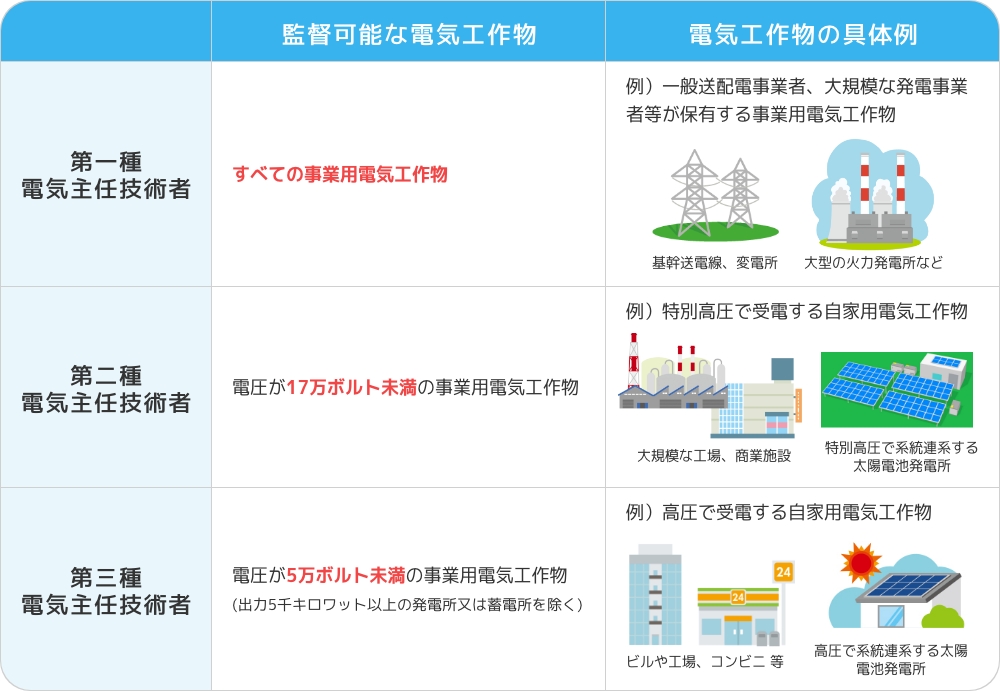

電気主任技術者の資格は、第一種・第二種・第三種とあり、それぞれ扱える電圧範囲と職務範囲が違います。

第一種電気主任技術者の扱える電圧範囲と職務範囲

第一種電気主任技術者は、取り扱える電圧範囲に上限がなく、すべての事業用電気工作物の保安監督が可能です。

具体的には、一般送配電事業者、大規模な発電事業者等が設置・運転管理する基幹送電線や変電所、大型火力発電所など、国内における電力の安定供給の要となる電力流通設備や大規模火力発電設備等の電力インフラ設備の保安管理を担います。

電力の安定供給を支える最高峰の電気技術者として、高度な専門知識、実務経験に基づく技術力、法令順守、リスク管理能力、そして強い責任感が求められる重要な役割です。

第二種電気主任技術者の扱える電圧範囲と職務範囲

第二種電気主任技術者は、電圧17万ボルト未満の事業用電気工作物の保安管理を担当します。

具体的には、特別高圧で受電する自家用電気工作物、例えば大規模工場、商業施設そして特別高圧で系統連系する太陽電池発電所などが該当します。

ハイレベルな電気技術者として、中規模の発電施設から大規模工場まで、社会を支える幅広い重要施設の電気設備の保安管理を担う、極めて専門性が高く責任の重い役割であり、高度な専門知識と実務経験が不可欠です。

第三種電気主任技術者の扱える電圧範囲と職務範囲

第三種電気主任技術者は、電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物(ただし、出力5千キロワット以上の発電所を除く)の保安管理を行います。

その職務範囲は、高圧で電気を受電する、小~中規模なビル、工場、コンビニエンスストアなどの需要設備および出力5千キロワット未満の発電所に及びます。

専門知識を有する電気技術者として、膨大な数となる小~中規模の需要設備や太陽電池発電設備の保安管理を担う役割であり、我が国の電気保安を支える中核的なプレイヤーといえます。

電気主任技術者になるには?

| 免状種別 | 取得方法 | 必要な実務経験年数 | |

|---|---|---|---|

| 第1種 | 試験 | ー | |

| 実務経験 | 認定校(大学)卒業者 | 5年 | |

| 第2種免状取得者 | 5年※ | ||

| 第2種 | 試験 | ー | |

| 実務経験 | 認定校(大学)卒業者 | 3年※ | |

| 認定校(短大又は高専)卒業者 | 5年※ | ||

| 第3種免状取得者 | 5年 | ||

| 第3種 | 試験 | ー | |

| 実務経験 | 認定校(大学)卒業者 | 1年※ | |

| 認定校(短大又は高専)卒業者 | 2年※ | ||

| 認定校(高校)卒業者 | 3年※ | ||

※卒業前の実務経験も加算可能。ただし、卒業前の実務経験は実際の従事期間の1/2が実務経験年数に加算される。

電気主任技術者になるには、試験を受験するか、学歴と実務経験で資格を取得する2つのパターンがあります。

電気主任技術者試験を受ける

電気主任技術者になるには、国家試験に合格することが基本ルートです。試験は第一種から第三種まであり、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能が問われます。

受験資格に制限はなく、誰でも挑戦可能です。試験科目は「理論」「電力」「機械」「法規」の4分野で構成され、合格には各科目で一定の得点が必要です。

科目合格制度があるため、複数年にわたって計画的に取得することも可能です。合格後は、選任要件を満たすことで正式に電気主任技術者として活動できます。

「学歴+実務経験」で資格取得も可能

電気主任技術者になるには、試験合格以外に「認定申請」という方法もあります。これは、所定の学歴と実務経験を満たすことで、試験を経ずに資格を取得できる制度です。

たとえば、電気工学系の大学を卒業し、一定年数以上の電気設備管理業務に従事している場合などが対象です。

申請には、業務内容や期間を証明する書類が必要で、経済産業省の審査を経て認定されます。実務経験が豊富な技術者にとって、効率的な取得ルートとなります。

電気主任技術者の試験内容

こちらでは、電気主任技術者の試験内容について、第一種から第三種までそれぞれ解説していきます。

第一種電気主任技術者と第二種電気主任技術者の試験内容

第一種・第二種電気主任技術者試験は、一次試験と二次試験に分かれています。

| 一次試験 | 理論、電力、機械、法規(マークシート方式で実施) |

| 二次試験 | 電力・管理、機械・制御(記述方式で実施) |

一次試験では「理論」「電力」「機械」「法規」の4科目をマークシート方式で実施され、合格者のみが二次試験に進みます。

二次試験は記述式で、第一種・第二種ともに「電力・管理」「機械・制御」の2科目構成です。

特に第一種は扱える電圧に制限がなく、発電所や変電所など大規模設備の管理が可能になります。そのため、試験難易度も非常に高く設定されています。

第三種電気主任技術者の試験内容

第三種電気主任技術者試験は、電気設備の保安管理に必要な基礎知識を問う国家資格試験です。

試験科目は「理論」「電力」「機械」「法規」の4分野で、すべてマークシート方式で実施されます。

各科目100点満点中概ね60点以上が合格基準で、科目合格制度により合格科目は最大3年間免除されます。

出題範囲は電気理論から設備管理、関連法令まで幅広く、実務経験がなくても受験可能ですが、合格率は概ね8~20%程度で推移しています。

第三種電気主任技術者の受験機会の拡大に関する情報

令和4年、令和5年と、第三種電気主任技術者の受験機会の拡大が行われてきました。

| ・令和4年度から第三種の試験が年2回化 |

| ・令和5年度からCBT(Computer Based Testing※)方式の試験導入 |

令和4年度から、第三種電気主任技術者試験の受験機会が拡大し、令和5年度から、第三種電気主任技術者試験にCBT方式が導入されました。

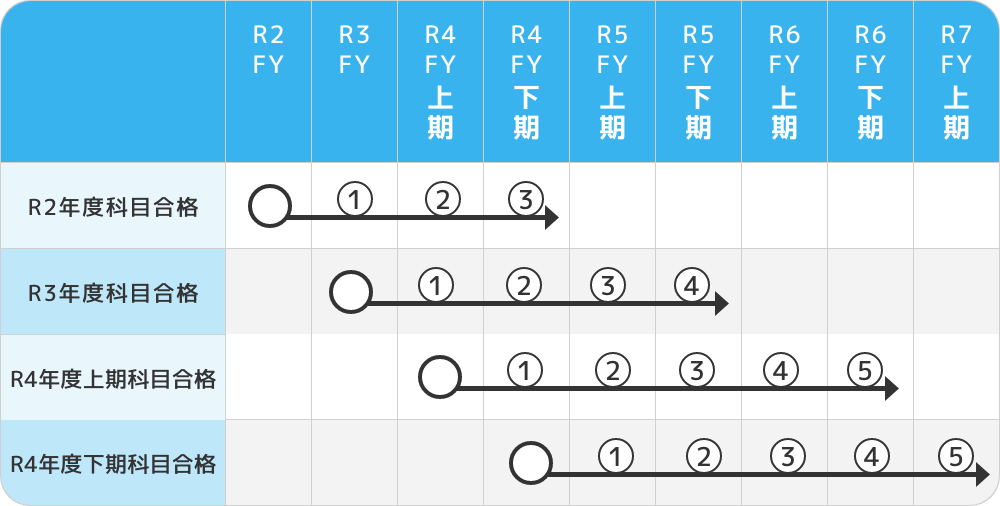

電験3種科目合格の有効期間のイメージ

令和3年度までは、初回受験を除いた科目免除期間中の受験回数が、最大4回と5回で不均一になる懸念が生じました。

この不均一性を解消し、受験機会の均一化を図るため、令和4年3月に制度改正が行われています。

具体的には、ある年度の2回目に行われた試験で合格した場合の科目免除期間が延長されることになりました。

これにより、令和4年度以降に受験された方は、受験時期にかかわらず、初回受験を除いて最大で連続して5回までの受験機会が確保されるようになり、公平性が図られています。

また現在では、全国のテストセンターで受験できるCBT方式が導入されたため、受験者は自分の都合に合わせて受験日や会場を選べるようになっています。

第3種電気主任技術者試験の科目別合格制度における受験機会の均一化について

第3種電気主任技術者試験については、令和4年度から年2回実施されます。これに伴う、科目別合格制度による受験機会の均一化について、この記事ではその詳細を解説…

CBT方式とは?

Computer Based Testingの略で、指定された全国のテストセンター(試験会場)に設置されたコンピュータを使い、自分で受験日時を選択して受験する試験方式です。

電気主任技術者の難易度・合格率

こちらでは、第一種から第三種電気主任技術者の難易度・合格率について解説していきます。

第一種電気主任技術者の合格率

令和における第一種電気主任技術者試験の合格率は、例年5〜10%前後で推移しており、非常に難易度の高い国家資格です。

以下に令和元年以降の合格率をまとめました。

出典:第一種電気主任技術者試験の試験結果

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 令和元年 | 1,566人 | 103人 | 約6.6% |

| 令和2年 | 1,508人 | 134人 | 約8.9% |

| 令和3年 | 1,225人 | 72人 | 約5.9% |

| 令和4年 | 1,436人 | 143人 | 約10.0% |

| 令和5年 | 1,469人 | 129人 | 約8.8% |

| 令和6年 | 1,433人 | 112人 | 約7.8% |

第二種電気主任技術者の合格率

令和における第二種電気主任技術者試験の合格率は、年度によって若干の変動がありますが、概ね7〜11%前後で推移しています。

以下に令和元年以降の合格率をまとめました。

出典:第二種電気主任技術者試験の試験結果

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 令和元年 | 6,915人 | 574人 | 約8.3% |

| 令和2年 | 6,235人 | 701人 | 約11.2% |

| 令和3年 | 5,979人 | 413人 | 約6.9% |

| 令和4年 | 6,189人 | 698人 | 約11.2% |

| 令和5年 | 6,318人 | 474人 | 約7.5% |

| 令和6年 | 7,479人 | 553人 | 約7.3% |

第三種電気主任技術者の合格率

令和における第三種電気主任技術者試験の合格率は、年度や期によって差がありますが、概ね8〜20%程度で推移しています。

受験者数は年々増加傾向にあり、科目合格制度の活用も進んでいます。以下に令和元年以降の合格率をまとめました。

出典:第三種電気主任技術者試験の試験結果

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 令和元年 | 41,543人 | 3,879人 | 約9.3% |

| 令和2年 | 39,010人 | 3,836人 | 約9.8% |

| 令和3年 | 37,765人 | 4,357人 | 約11.5% |

| 令和4年(上期) | 33,786人 | 2,793人 | 約8.3% |

| 令和4年(下期) | 28,785人 | 4,514人 | 約15.7% |

| 令和5年(上期) | 28,168人 | 4,683人 | 約16.6% |

| 令和5年(下期) | 24,567人 | 5,211人 | 約21.2% |

| 令和6年(上期) | 25,416人 | 4,064人 | 約16.0% |

| 令和6年(下期) | 24,547人 | 4,117人 | 約16.8% |

まずは第三種電気主任技術者からの資格取得を

電気主任技術者の資格取得を目指すなら、まずは第三種からの挑戦が基本です。第三種は高圧受電設備を含む中小規模の電気設備に対応でき、実務経験がなくても受験できます。

試験科目は理論・電力・機械・法規の4分野で、科目合格制度により複数年にわたって段階的に取得することが可能です。基礎から体系的に学べるため、電気分野のキャリアを築く第一歩として最適と言えます。

第三種電気主任技術者の勉強方法・勉強時間

こちらでは、第三種電気主任技術者の勉強方法や勉強時間について解説していきます。

電験三種の科目別の勉強方法は?初学者がつまずく3つのポイントを解説

「今度の試験に向けてポイントや勉強のコツについて知りたい」

「電験三種の科目別の勉強方法はどうしたらいい?」

このような悩みを持…

第三種電気主任技術者の勉強方法

第三種電気主任技術者試験の合格には、科目ごとの特性を理解し、それに応じた勉強方法を実践することが重要です。

| 理論 | 基礎を徹底して計算問題を攻略する |

| 電力 | 送配電から発電の順番で勉強をすすめる |

| 機械 | 公式を暗記ではなく理解する |

| 法規 | 毎日コツコツ暗記を継続する |

理論は電気の基礎知識が多く、計算問題の攻略が不可欠です。直並列回路や三相交流、フレミングの法則など、他の科目にも繋がる基礎分野を徹底的に問題集で繰り返しましょう。

電力は、出題率が高く攻略しやすい送配電分野から始めるのが効率的です。発電分野は後回しにして、まずは送配電を固めます。

機械では、公式をただ暗記するのではなく、その原理と合わせて理解することが鍵です。似た公式が多い回転機なども、原理を理解することで正確な知識が身につきます。

法規は暗記が中心となるため、毎日コツコツ継続して覚えることが大切です。エビングハウスの忘却曲線などを参考に、起床後や就寝前など記憶に残りやすいタイミングを活用しましょう。

第三種電気主任技術者の勉強時間

第三種電気主任技術者の勉強時間は、全体として1000時間前後が目安とされます。

長期的な取り組みが必要なため、モチベーションが下がった際には、「5分だけ勉強する」といった工夫で、継続につなげることが効果的です。

独学の場合、テキスト選びも重要で、理論から始め、電力・機械、法規と進め、試験前は過去問対策を徹底すると良いでしょう。

実例|電気主任技術者の受験

こちらでは、電気主任技術者の勉強方法や勉強時間について、実例を交えて紹介していきます。

ケース①石田さん(仮名)|文系からの挑戦

石田さん(仮名)は、電気工事士として体力的な厳しさを感じ、「長く安定した仕事がしたい」との思いから電気主任技術者を目指しました。

学生時代は文系で電気知識ゼロから電気工事士になり、その後3年かけて電験三種を取得しています。

彼の勉強法は、過去問を10年分10周近く解き、理解が難しい箇所は参考書を全て写し書きしてインプットするという徹底したものでした。

勉強時間を捻出するため、通勤時間や現場移動時の隙間時間を活用し、週末は1日8時間ほどの学習に充てました。

特に、X(旧Twitter)で同じ目標を持つ仲間と情報交換や励まし合ったことが大きな支えになったと語っています。

現在は個人事業主として、外部委託の電気主任技術者を務めています。お客様が理解できるよう、身近な例えを用いて丁寧に説明することを心がけ、社会を支える役割に大きなやりがいを感じているとのことです。

仕事をしながら電験三種の資格を取得するには?電気工事士から転職した電気主任技術者に聞いたスキマ時間の勉強法とモチベーションを保つポイント

電気業界の資格でも、非常に難易度が高いとされている「第三種電気主任技術者試験」。近年では、コンピュータで受験するCBT方式の導入や受験できる回数が年に2回…

ケース②高橋宙さん|定時制から保安協会へ

高橋宙さんは、高校受験の失敗を機に定時制高校の電気科へ進学し、そこで電気主任技術者(電験三種)の資格と出会いました。

元々は勉強が苦手でしたが、同級生に刺激を受け、授業が始まる2時間前から自主勉強し、授業後も教室に残り、夏休みを返上して勉強に打ち込むという徹底した方法で学習しました。

先生の手厚いサポートも大きな支えとなりましたが、初回の試験では1科目しか合格できなかったとのことです。

その後、働きながら勉強できる東北電気保安協会へ入社し、事業所や研修センターでの集中的な学習を経て、入社2年目で見事電験三種を取得しました。

現在は同協会の電気主任技術者として、学校や病院などの高圧電気設備の点検・保守を担当しています。

お客様からの「ありがとう」という感謝の言葉に大きなやりがいを感じ、電気の安全・安心な供給に日々貢献しています。

失敗してもいい。挫折後に資格を取得し、天職と出会った電気主任技術者の奮闘ストーリー

誰しもが人生の中で一度は失敗を経験するもの。大事なことは挫折した後に、そのままネガティブな気持ちを引きずるのではなく、そこからどう頭と行動を切り替えるかで…

まとめ

電気主任技術者は、電気インフラを支えるための重要な役割を果たし、国家資格として第一種・第二種・第三種の3段階に区分されています。

AIに取って代わられる心配がなく将来性の高い職種ですが、第三種の試験合格率が最大でも20%程度と、資格取得の難易度が高いです。

実例を見ると働きながら、コツコツと勉強をすれば合格できます。1人では、勉強を続けるのは難しいかもしれません。

そのため周囲のサポートを受けたり、SNS等で同じ目標を持つ仲間と情報交換したりするなど、コミュニケーションを取ることが重要と言えるでしょう。

一覧に戻る

一覧に戻る