セミナー

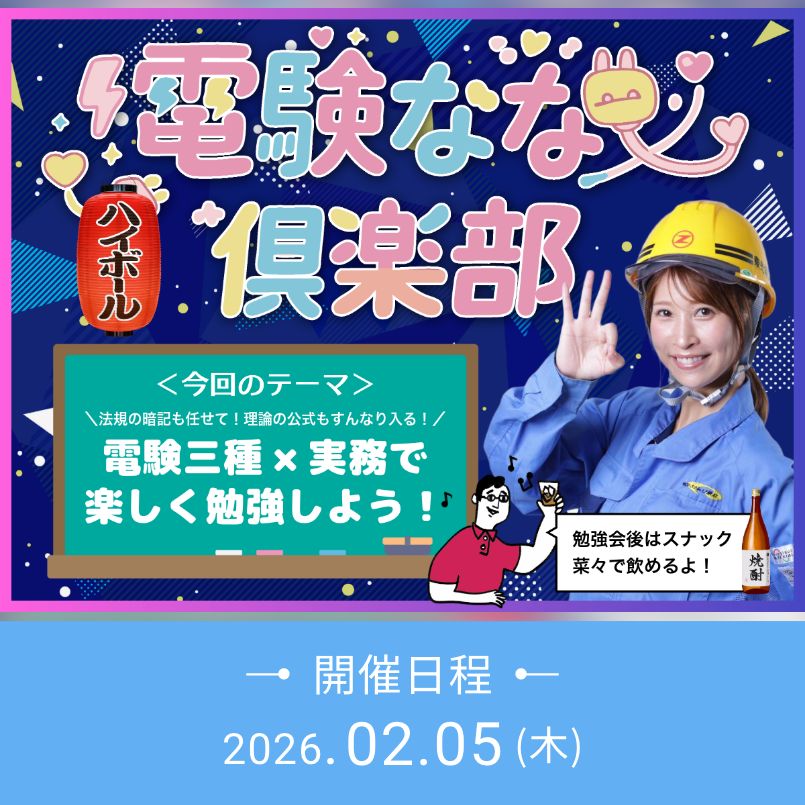

電験なな倶楽部~電験3種勉強イベント~

電験三種の講義を行った後にスナック形式でみんなで飲み会ができる伊藤菜々さんとのコラボイベントです!!

電験三種の暗記しなくちゃいけない内容を、苦労せずに楽しく覚えられる企画をご用意しました!理論科目の公式や、法規科目の細かい数字など、、、数字や文字だけ追っていても面白くなくて覚えるのが苦痛💦と思っていませんか?

また、電験三種の勉強っていったい現場でどう生かされているんだろうと思うこともあると思います。

わたし伊藤菜々も暗記に苦労した経験と、電験三種を取ってもぜんぜん現場に出たときに繋がらかった経験から、現場のこんな場面で必要だよ!とか、こうやって覚えると意味が分かるよ!とか、現場の動画や写真を見ながらみんなで勉強しましょう!

また、勉強って大変ですよね?一人で勉強するよりも、みんなで勉強したら楽しいですし、共に頑張ろう!という気持ちになれますね!!

勉強会の後にはスナック電験菜々倶楽部も開催して、仲間づくりや息抜きの場も用意しています! 勉強したい人も、ただただ楽しく集まりたい人も、ぜひお越しください!

イベント概要

このイベントで学べること

- 電験三種の勉強内容を現場での活用と併せて楽しく学べる

- 電気主任技術者とお仕事を映像や写真で学べる

こんな人におすすめ

- 電験三種の勉強で苦戦してる方

- 電験三種をもっているが実務のイメージがわかない方

- 電力業界で働く内容を楽しく知りたい!

- 電験仲間を作りたい!

- ななサンと仕事終わりに楽しく飲みたい🍻

イベント詳細

| 開催日時 | 2026年2月5日(木) 19:00〜22:00 ※19:00-20:30 電験三種講義 →20:30-22:00 スナックなな |

|---|---|

| 開催場所 | REWILD OUTDOOR TOKYO (東京都中央区日本橋茅場町2-1-13 1階) |

| 参加費 | 4,000円 ※講義代、簡単なお茶菓子、ビール・ハイボール・お茶(各種飲み放題)、が参加費に含まれます。 ※途中参加、途中退室OKですが、参加費は一律発生になります。 |

| お願い | 各自、お食事やつまみはご持参ください。 ※差し入れのお酒やつまみなど大歓迎です。 |

| 主催者 | 電験倶楽部 |

一覧に戻る

一覧に戻る