電気業界の仕事とは?

第二種電気工事士ができること|仕事内容や将来性、実例を交えて解説

第二種電気工事士ができることは、住宅や店舗などの電気設備に関する工事を安全かつ確実に行うことです。

電気は私たちの生活に欠かせないインフラであり、その施工には専門的な知識と資格が必要になります。

第二種電気工事士の資格を取得することで、照明やコンセントの設置、分電盤の配線やエアコンの電源工事など、幅広い電気の仕事に携わることが可能です。

今回の記事では、第二種電気工事士ができることや仕事内容、将来性などについて実例を交えて解説していきます。

目次

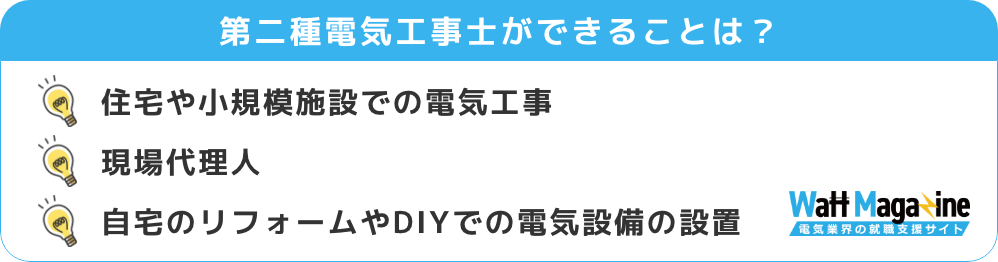

第二種電気工事士ができることとは?

第二種電気工事士は、一般住宅や小規模店舗の電気設備に係る電気工事に従事することのできる資格です。こちらでは、第二種電気工事士ができる仕事について、具体的に解説していきます。

電気工事士とは何をする仕事?仕事、試験、やりがいなど徹底解説!

電気工事士は、私たちの生活に欠かせない電気を支え、安全で快適な暮らしを実現するプロフェッショナルです。電気工事や設備の保守には国家資格が必要で資格を持つこ…

電気工事士の資格|資格取得のメリットや難易度、試験の内容を解説

電気工事士の資格は、電気設備の安全な施工・保守に欠かせない国家資格です。住宅から工場まで幅広い現場で活躍するための、技術的な裏付けが必要です。

<...住宅や小規模施設での電気工事

第二種電気工事士は、住宅や小規模な店舗・事務所などで使用される、一般用電気工作物等(600V以下で受電する電気設備など)に関する工事を行うことができます。

具体的には、照明器具やコンセントの設置・交換、スイッチの配線、分電盤の結線作業、エアコンや換気扇の電源接続などが対象です。

なお、高圧設備や工場などの大規模施設での工事は対象外となり、第一種電気工事士の資格が必要です。

現場代理人

第二種電気工事士は、住宅や小規模施設での電気工事を行える資格ですが、業務内容や会社の判断によっては、現場代理人としての任命される場合もあります。

現場代理人とは、施工現場において工事の進行管理や安全確認、作業員への指示などを行う責任者のことです。ただし、「第二種電気工事士=現場代理人になれる」という意味ではありません。現場代理人は資格ではなく、会社が任命して務める職務であり、経験や能力が重視されます。

現場代理人としての業務は、技術だけでなく法令の理解やコミュニケーション能力も求められるため、実務経験と幅広い知識が必要とされます。

自宅のリフォームやDIYでの電気設備の設置

第二種電気工事士の資格を取得することで、住宅などの一般用電気工作物に関する電気工事を自ら行うことが可能になります。自宅のリフォームやDIYでも、法令の範囲内で電気設備の工事を安全に実施できます。

主に次のような作業を行うことができます。

- 照明器具の増設やコンセントの新設

- スイッチの位置変更

- エアコン用の電源配線工事(※冷媒配管は別資格が必要) ・・・など

ただし、引込線やメーター周りなどの電力会社設備に関わる工事は対象外です。安全確保のため、作業前には必ず法令や施工基準を確認することが重要です。

※重要※第二種電気工事士の資格免状を取得したら「認定電気工事従事者認定講習」を受けられます

第二種電気工事士の免状を取得したら、「認定電気工事従事者認定講習」を受講することができます。こちらでは、認定電気工事従事者ができることや、資格取得の方法について解説していきます。

認定電気工事従事者ができること

第二種電気工事士の免状を取得後、「認定電気工事従事者認定講習」を受講することで、従事できる電気工作物の工事の範囲が広がります。

講習を受講して「認定電気工事従事者」の認定証が交付されると、自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)うち、電圧600V以下で使用する部分(電線路に係るものを除く。)の電気工作物の工事に従事することができます。

認定電気工事従事者の概要・目的

住宅、工場、ビル等の電気設備について、工事段階で不完全な施工をすると感電、火災等の思わぬ事故が発生する危険性があります。

経済産業省では、こうした電気工事の欠陥による災害を防止することを目的として、自家用電気工作物のうち簡易な電気工事について認定電気工事従事者の資格を定め、認定しています。

この資格が必要な工事は、電圧600V以下で使用する自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)です。

出典:認定電気工事従事者 (METI/経済産業省)

認定電気工事従事者認定講習の概要

「認定電気工事従事者」認定証の交付を受けると、最大電力500kW未満の需要設備(「自家用電気工作物」という。)のうち、電圧600V以下で使用する電気工作物の工事(電線路に係るものを除く。「簡易電気工事」という。)に従事することができます。

出典:認定電気工事従事者認定講習|一般財団法人 電気工事技術講習センター

第二種電気工事士の資格だけでは、一般用電気工作物等(一般用電気工作物及び小規模事業用電気工作物))のみの工事しか対応できません。

しかし、認定電気工事従事者の資格を取得することで、自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)のうち、電圧600V以下で使用する部分(電線路に係るものを除く。)の配線工事、機器の設置や取り外し、設備の点検・保守などを行うことができます。

これにより従事できる電気工事作業の範囲が拡大し、中・小規模の商業施設や事務所ビルなど、より幅広い現場での工事に携わることが可能です。

特別な試験を受ける必要がない

「認定電気工事従事者」認定証は、特別な試験を受ける必要がなく、講習や申請のみで取得できます。(第一種電気工事士の試験合格者など、申請のみで取得できる場合もあります。)

詳しい受講資格は、一般財団法人電気工事技術講習センターのホームページをご確認ください。

第二種電気工事士や電気主任技術者の免状交付を受けていれば、「認定電気工事従事者認定講習」を受講することができます。

「認定電気工事従事者認定講習」は、令和7年度から従来の集合講習に加え、オンライン講習も新たに導入され、受講しやすくなりました。講習の申込時期や方法は、一般財団法人・電気工事技術講習センター「認定電気工事従事者認定講習」のホームページや公式X(旧ツイッター)@eei_PRで随時発信中です。

・一般財団法人・電気工事技術講習センター「認定電気工事従事者認定講習」のホームページ

・公式X(旧ツイッター)@eei_PR

第二種電気工事士の仕事内容

第二種電気工事士の仕事内容は、主に建設電気工事や小規模建物のメンテナンスです。こちらでは、それぞれの仕事内容について解説していきます。

建設電気工事

第二種電気工事士は、建設現場において主に一般住宅や小規模施設の電気設備工事を担当します。

作業する内容は、主に次の3つです。

- 引込線工事

- 内線工事

- エアコンの設備工事

引込線工事では、電柱から建物まで電力を引き込むための配線作業を行い、電力会社との接続点までを整備します。

内線工事では、壁や天井内に電線を通し、スイッチやコンセント、照明器具などを安全に接続します。

エアコンの設備工事では、室内機と室外機をつなぐ電源配線や専用回路の設置を行い、機器が安定して稼働するように整えます。

小規模建物のメンテナンス

第二種電気工事士は、主に小規模建物のメンテナンス業務において、一般用電気工作物等に該当する電気設備の保守・修繕を担う重要な役割を果たします。

作業する内容は、主に次の3つです。

- 分電盤や配電盤の点検・修理

- 照明器具やコンセントの修繕

- 非常用電源設備の点検

分電盤や配電盤の点検・修理では、漏電や過負荷の有無を確認し、必要に応じてブレーカーや配線の交換を行います。

照明器具やコンセントの修繕では、点灯不良や接触不良の原因を調査し、器具の交換や配線の補修を通じて正常な状態に戻します。

非常用電源設備の点検では、停電時に機能する蓄電池や自家発電装置の動作確認を行い、緊急時の電力供給が確保されるよう維持管理を行います。

第二種電気工事士になるメリットや将来性

第二種電気工事士の資格を取得することには、安定した収入と将来性の両面で大きなメリットがあります。

収入面では「ジョブタグ(厚生労働省)」によると、令和6年度の電気工事士の平均年収は547.6万円と高いです。

将来性として、電気工事士は人手不足が続いており、求人市場では「売り手市場」とされています。就職や転職の際にも有利に働き、場合によっては独立して、さらなる収入アップを見込めるでしょう。

さらに近年では、働き方改革の影響もあり、残業時間の削減や休日の確保など、ライフワークバランスの改善に取り組む企業が増えています。

現場作業だけでなく、点検業務や保守管理など多様な働き方が可能で、体力的な負担を抑えながら長く働ける環境も整いつつあります。

「電気工事士はやめとけ」と言われる理由|「電気工事士が向いている人」を解説

電気工事士は、電気設備の工事や取り扱いを行う、国家資格を持った専門技術者です。

電気工事の仕事は今後も無くなることはなく、売り手市場であるた…

電気工事士の資格があればずっと活躍ができる!転職時の企業の選び方や取得メリットも解説

電気工作物を扱う工事に必須の国家資格、電気工事士。企業への就職や昇進のために取得を考えている方や、そもそもどういう仕事に従事できるのか知りたい方も多くいる…

実例 第二種電気工事士の資格を取得して活躍している人

こちらでは、第二種電気工事士の資格を取得して、現在でも電気工事士として活躍している、尾藤紗希さんとTAROROさんの働きっぷりを紹介していきます。

尾藤紗希さんのケース

尾藤紗希さんは、当初DIYへの興味から電気業界に未経験で参入し、公共職業訓練施設で学んだのち、第二種電気工事士の資格を取得しました。

資格取得後は約8年間経験を積み、働くママを含む女性技術者が活躍できる会社を目指し、2024年4月に株式会社ビトウを設立して、代表取締役を務めています。

尾藤さんは、子育てをしながら活動を続けており、現場では女性のみでポールを建てるなどの作業を行っています。

尾藤さんの強みは、女性ならではの生活目線に基づいた、コンセント配置の提案です。ヘアアイロンの使用や哺乳瓶の保温など、女性特有の生活動線を把握しており、電気工事士に活かしています。

また、女性更衣室や女性トイレなど、女性のみが使用する施設への改修工事も行っています。

さらに尾藤さんは、積極的に技能競技にも参加しており、2018年には第3回電気工事技能競技全国大会に関西代表として女性の部に出場しています。また、2022年には第4回大会に滋賀県代表として一般の部に出場を果たしました。

業界をよりよくしたい!〜株式会社ビトウで代表を務める女性技術者・尾藤紗希さんが伝えたいこと

未経験から電気工事の世界に足を踏み入れ、その魅力とやりがいにどんどんハマっていったと語るのは、株式会社ビトウ代表取締役・尾藤紗希さん。女性、特に働くママさ…

TAROROさんのケース

TAROROさんは、未経験からこの業界に飛び込んだ電気工事士の1人です。

主に住宅の現場で活動しており、見習い期間を経て初めて担当した木造住宅での工事を通じて、電気工事士ならではの大きな達成感を味わっています。

顧客との対話を大切にしており、新築の注文住宅では、施主の生活イメージに基づき、照明のセンサー化やワークスペースの設備など具体的な提案を実施しました。

また、豊富な経験を積んだ後、海外出張の機会を得て、現地の電気技術者と協力しながら製造工場の立ち上げに携わっています。

TAROROさんは、第二種電気工事士や認定電気工事従事者などの資格を保有し、「長く使える良いモノを」をモットーに現場で活躍を続けています。

転職から12年。電気工事士はこんなにやりがいのある仕事だった!

薄暗い工場内の小さな窓から見えたどこまでも広がる青空に思った夏。翌年、桜が舞う頃、現場から現場へ走り回った、現場の人たちが名前を覚えてくれた。電気工事をし…

第二種電気工事士についてのQ&A

こちらでは、第二種電気工事士についてのよくある質問を、それぞれ簡潔に解答していきます。

第二種電気工事士を取ったら何ができますか?

住宅や小規模施設での電気工事、現場代理人、自宅のリフォームやDIYでの電気設備の設置ができます。

第二種電気工事士は仕事に困らない資格ですか?

電気工事士は人手不足が続いており、電気は私達の生活に欠かせないインフラなので、仕事に困ることはありません。

「認定電気工事従事者認定講習」を受講することにより、作業の幅が広がります。

第二種電気工事士は一生有効ですか?

第二種電気工事士は、資格を取得すれば更新の必要はなく一生有効です。ただし、技術を常に向上させる必要があり、多くの現場で経験を積むことが求められます。

まとめ

第二種電気工事士ができることは、住宅や店舗などの電気設備に関する工事を安全に行うことです。

資格を取得すれば、照明やコンセントの設置から分電盤の配線、エアコンの電源工事まで幅広く対応でき、仕事の選択肢も広がります。電気の知識を活かして、安定したキャリアを築く第一歩となるでしょう。

一覧に戻る

一覧に戻る