現場インタビュー

控えめに言って凄い資格! 「電験二種」所持の技術者が語るチームワークと誠実に働くことの大切さ

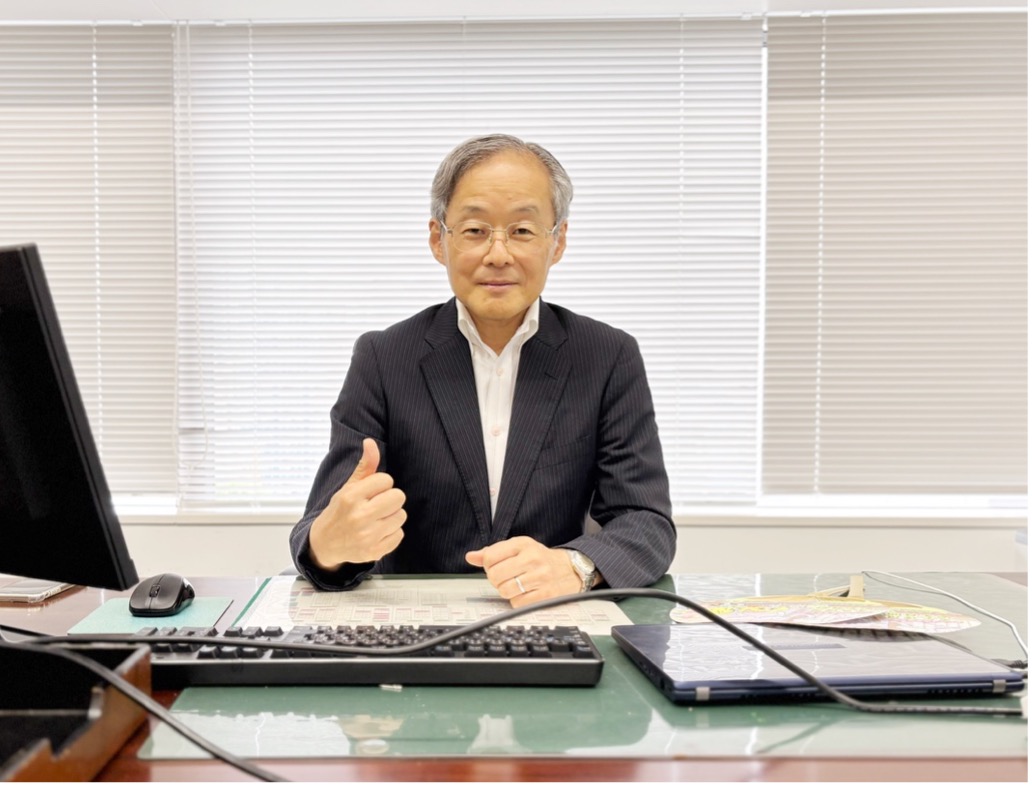

仕事はみんなで協力し合ってできるもの。ということで、今回のテーマは“チーム”です。関東電気保安協会の荒田浩一さんは、数10人の現場をまとめるリーダーを務めた経験から、「協力できることがあれば、協力する」と語っていました。この考えに至ったのはある経験があったから。チームで働く上での心掛けと仕事観を語っていただきました。

現場責任者に求められることは “安全”の確保

――現在のお仕事内容について教えてください。

「関東電気保安協会の電気主任技術者として、高圧の電気設備の保安業務をしております。月次点検と年次点検が主な業務で、不定期に大きな工場の電気設備の交換業務や、負荷試験が発生します。一部で書類を作成するような事務作業もありますが、基本的には外で現場作業をすることが多いですね」

――現場では一人で作業をするのでしょうか。 それともチームで?

「ケースバイケースですね。急に電気が使えなくなった!というアクシデントが発生した場合は一人で現場へ向かい、事故の解決に努めます。一方、年次点検はチームを組んで動きます」

――チームは何人で?

「現場によって異なりますが通常は3人。現場責任者1人と作業員2人という体制で担当することが多いですね。大規模な点検作業だと50人になるときもあります」

――荒田さんが現場責任者になることはありますか?

「ありますよ。というより、すべての電気主任技術者は、現場責任者になるんです。この仕事に従事するためには、『電験3種(第3種電気主任技術者)』という資格が必要で、試験に合格したら、補助員として数年の経験を積まなければなりません。そして、補助員期間を終えたら、やっと一人前の電気主任技術者となり、その日から現場責任者として現場で指揮を執ることができるのです」

――現場責任者になったとき、チームをまとめるためにどんなことを心掛けていますか?

「一番は“安全第一”ですね。担当する現場を一番知っているのは、現場責任者である私です。危険箇所もしっかり把握していますから、作業員が危険な場面に遭遇しそうになったら、声掛けをするなど安全管理を徹底しています。

逆に自分がサポートする立場、つまり作業員になったら、現場の不良個所を1つでもいいから発見したいと思っています。現場責任者は、現場の隅から隅まで見ることができないので、作業員が見落としてはいけません。事故が起きますから。そのため、どこかに不備はないかと目を光らせて作業に徹します。見つけた時は『さすがだね!』と言われるので、その時は心の中で、『でしょっ』とつぶやき、ドヤ顔です(笑)」

――数10人が一堂に会する現場をまとめることはありますか?

「はい。30人規模の現場を指揮したことがあります。大人数を指揮する時に一番大切なのが“意思疎通”です。少人数だと作業場へ直接、見に行くことができますが、大人数だとそれが難しい。30人規模の現場では、複数の班を作り、何かあれば班長が私に連絡するように徹底します。あとは事前に手順書をしっかり作ることも大切ですね」

――現場責任者となると、人員配置をしなければなりませんよね。

「そうですね。適材適所を見極め、人を配置するようにしています。難しい作業はベテランに、一方、経験の浅いベテランには清掃を任せ、事故が起こりそうな作業には、度胸のある人を、と割り振っています」

――リーダーシップが取れる人の特徴は何だと思いますか?

「全体を見渡せることでしょうか。時間は有限ですから、時間内に作業を終わらせなくてはなりません。だからこそ、全体をしっかりと見て、現場をコントロールすることが重要です」

4年かけて電験2種に合格。試験勉強のし過ぎで、気分が悪くなる!?

――荒田さんは、難関中の難関と言われる「電験2種(第2種電気主任技術者)」の資格をお持ちだと聞きました。「電験3種」の合格でさえ難しいのに、その上の「第2種」を持っているなんてすごいですね!

「いえいえ。『電験3種』は大学生の時に試験合格できたので、関東電気保安協会に入る前から持っていました。入社してから何か資格を取ろうと考えていた時にふと、『電験3種』のひとつ上の資格である『電験2種』を取ろうと思い立って。『電験3種』は一発合格できたので、『電験2種』も一回で合格できると思ったら…考えが甘かったですね。合格までに4年の月日を費やしました」

――「電験2種」の次は「電験1種(第1種電気主任技術者)」です。それに挑戦しようとは考えていませんか?

「いえいえ!『電験2種』の時に気分が悪くなるくらい勉強したので(笑)、もう勉強はお腹いっぱいです…」

――その他にも、たくさんの資格をお持ちですが、資格が「仕事に活きている!」と実感することはありますか?

「現在は『第1種電気工事士』 『エネルギー管理士』『2級施工管理技士』の資格を持っています。資格が活きていることは…資格がないとできない仕事なので、資格は重要です。でも、この仕事は現場で経験を積むことの方が大事なので、資格だけ持っていればいいというわけではありません。強いて言えば、『電験2種』を持っていると、工事担当の方から『すごいですね』と褒められます。その時は、資格を持っていて良かったなと(笑)」

やれることはやってあげよう。そういう誠実な気持ちで働いている

――今までの経験の中で印象的なお仕事はありますか。

「私が現場責任者になって担当した、技官立ち合い試験の仕事ですね。国が管轄している施設の電気設備の試験をする時、必ず技官が立ち会わなければならないんです。もし、技官が私たちの仕事ぶりに疑問を感じたら、作業が中止になるため、この仕事は緊張の連続です。そのため、この日に備えて前日から予備検査するなど、時間をかけて準備するんです。当日は『失敗しないように…』とドキドキしながら取り組みました。実は、その現場の人選が大変だったんです。なかなか良い人が見つからず、色んな方に頭を下げて、スケジュール調整をしてもらい、やっとメンバーが決まった。そこで、みんなに助けられたんだから、誰かに何かを頼まれたら、ちゃんと応えようと心に決めました。協力できるところは、協力しなくちゃいけない、と」

――お仕事のモットーは?

「“誠実”に仕事をすること。法律上も職務を誠実に行うよう義務付けられていますし、この言葉を心に刻んで日々、働いています。でも誠実ってアバウトな言葉ですよね。私がどう誠実に働いているかと言うと、やれることはやってあげようという精神を持つこと。お金がかかることは別として、現場へ行けば、できる限り不備がないかを探し、できるかぎり安全を守る。これが大事なんじゃないかなと思っています」

――誠実に働くって、いいですね。荒田さんにとって電気とは、どんな存在ですか?

「難しい質問! 考えたこともありませんでしたね〜。電気とは…私が仕事をしている相手は“電気”ではなく、それを使っている“人”なんです。だから、電気は仕事のツール。使っている人が納得しなければ仕事は終わらない。だから、電気は仕事の道具、かな」

<荒田浩一さんプロフィール>

関東電気保安協会所属。一般家庭の調査業務、自家用電気工作物の保安業務の補助者を経て、2016年度から自家用電気工作物を所有するお客さまの委託による保安業務を実施する電気主任技術者(検査員)。入社当初から積極的に業務に取組み、難関と言われる資格「第二種電気主任技術者」を取得している。

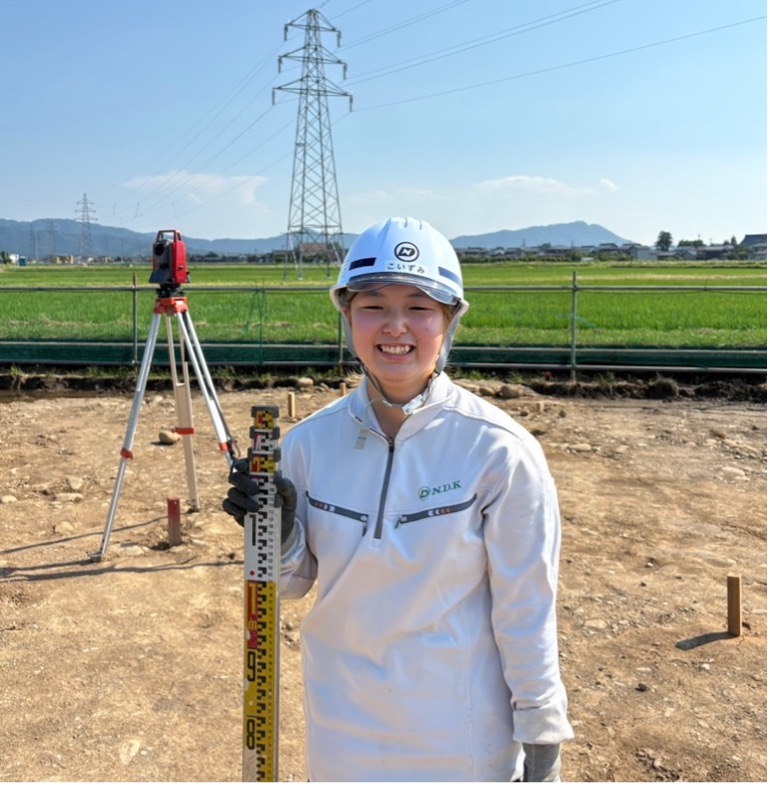

<撮影・執筆>

野田綾子

電験三種合格のための勉強法とは!?

電験三種合格は無理ではない!僕が独自で見つけた勉強方法と習慣化

電気業界の資格の中でも最難関と言われる第三種電気主任技術者試験、通称「電験三種」。電験三種の資格を取得するなんて…と尻込みしてしまう人も少なくはありません…

一覧に戻る

一覧に戻る