現場インタビュー

【エッセンシャルワーカー対談 第二回】電気と教育の現場はDXが進む…? エッセンシャルワーカーの働く未来を考えてみた

新型コロナウイルスの感染拡大により、注目を集めている「エッセンシャルワーカー」。電気設備の保安点検を行う電気保安技術者は、エッセンシャルワーカーとして、多くの人々の生活を支えています。エッセンシャルワーカー同士が対談するこの企画、第二弾のテーマは“教育”です。

電気業界で研修を担当している立場と、大学で学生に教鞭をとる教授の視点、電気と教育の現場で働く両者から、互いの働く現場と今後、そして未来の教育のあり方について語っていただきました。

目次

対談に参加されたエッセンシャルワーカーお二人のプロフィール(あいうえお順)

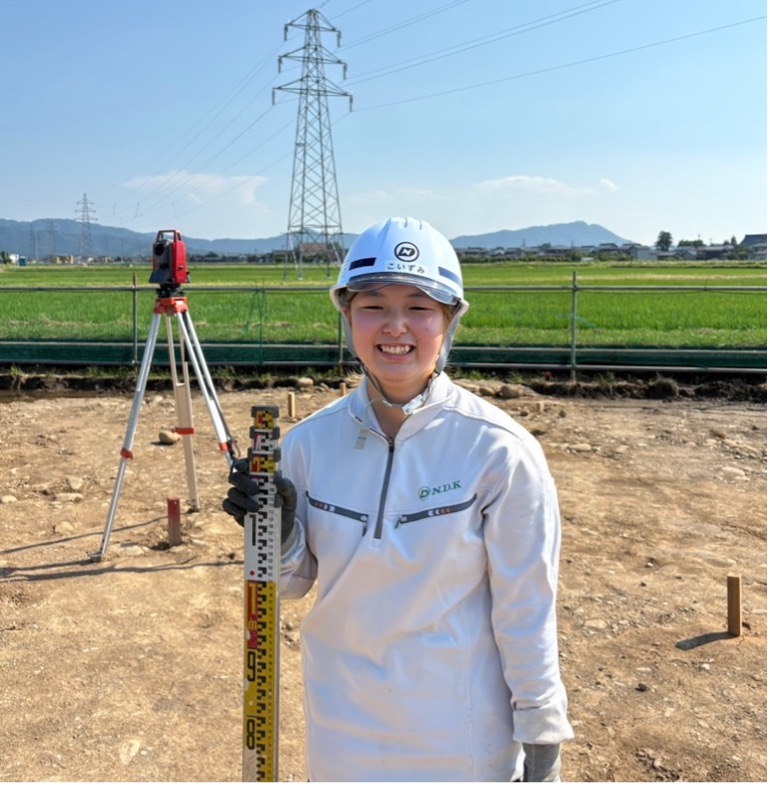

【参加者 #1】

越川博文さん

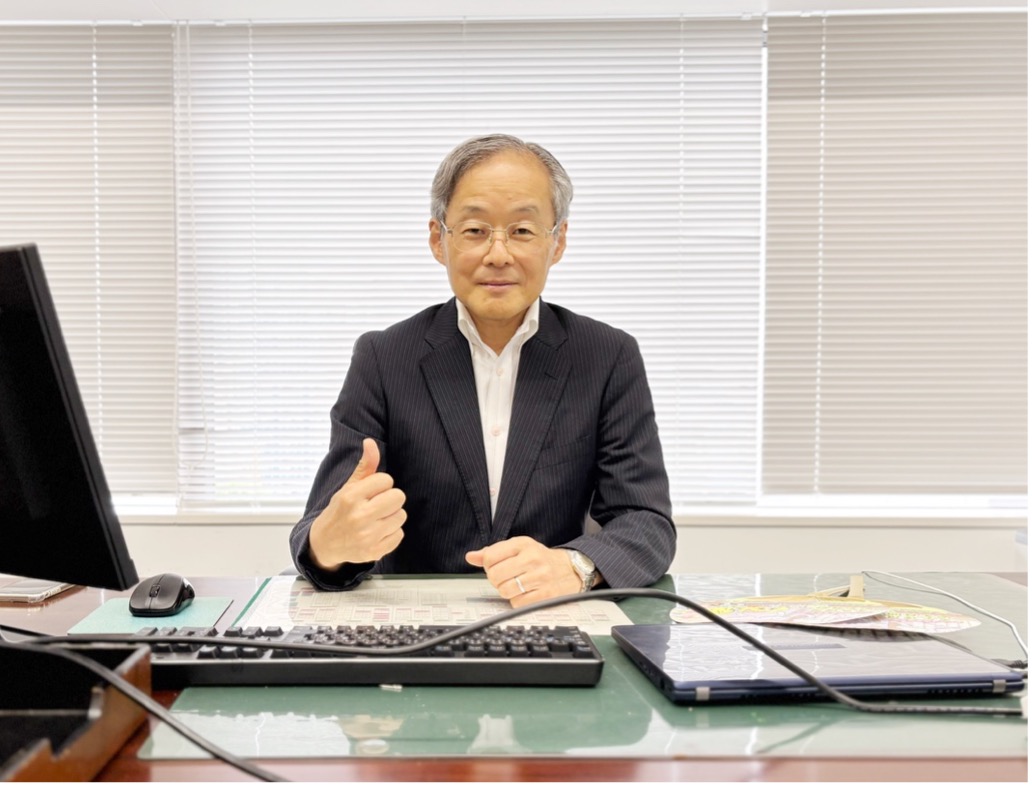

【参加者 #2】

千葉工業大学 社会システム科学部 教授

角田仁さん

電気保安技術者と大学生の教育を担当する二人の対談、はじまります。

――本日はエッセンシャルワーカー対談企画にご出席くださり、ありがとうございます。まずは、簡単にお二人の自己紹介をお願いできますか。

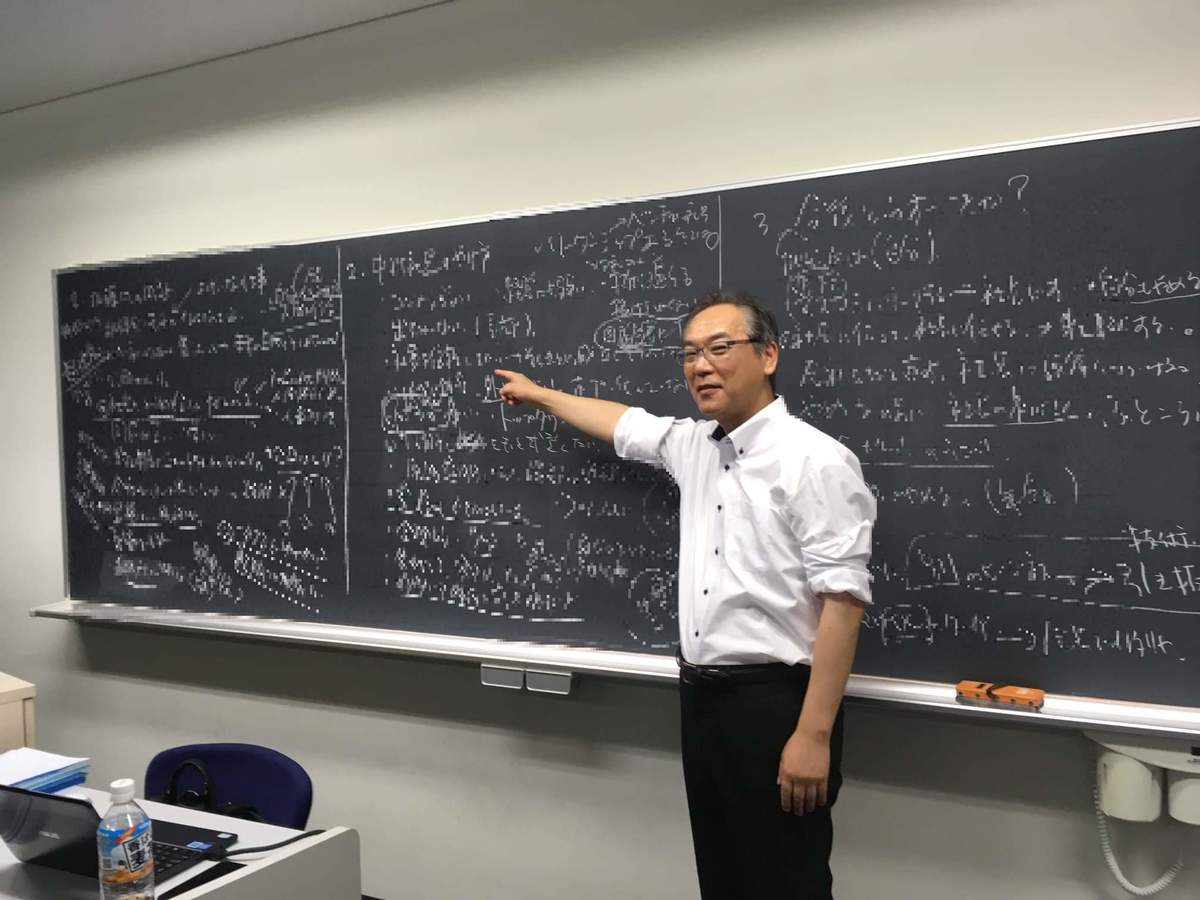

角田仁さん(以下、角田さん)「はじめまして、角田仁と申します。現職の前は30年ほど保険会社に勤め、IT戦略や経営戦略を担当していました。そこで、これからはデジタルについての知識やスキルがより必須となるだろうと感じ、ここで得た経験と知見を若い世代に伝える目的で、大学教授に転職。現在は千葉工業大学で社会システム科学部の教授として、日々、学生と向き合っています」

越川博文さん(以下、越川さん)「角田教授、はじめまして。関東電気保安協会の越川と申します。関東電気保安協会は、ご家庭など一般用電気工作物の電気設備の調査業務や、工場や学校など、高圧で電気を受電する自家用電気工作物の保安・点検作業を行っている組織です。自家用電気工作物は、6,600Vという高圧で電気を引き込んでいますが、そのままでは電圧が高過ぎてオフィスの機器などを使用することはできません。そこで100Vや200Vの低圧に変換するために「受電設備」があります。関東電気保安協会は受電設備や電気設備全体の保安点検をしているのです。

私は2年前まで現場で保安点検を行う仕事に就いていましたが、現在は技術者を育てる研修所で講師を努めています」

――現在は、越川さんも教える立場に立っていらっしゃいますが、なぜ現場で働く技術者から講師になったのでしょう。

越川さん「それは自分自身の体験が大きいですね。現場に出向いていた頃、『これを研修時に習っていたら良かったなあ』といった場面に何度も遭遇したんです。だったら自分が、講師になって教えればいいのだと気づき、研修所で働くことを希望しました」

角田さん「そうなんですね。私自身も、若者の人材育成をしたいとの思いから教授へ転職しました。ビジネスマン時代も講師を務めていましたが、その頃に、『私は教えることへの適性がある』と気づきまして。教えること自体が本能なのかもしれません。専門であるIT戦略とビジネスマン時代に培ってきた経験がありますので、両面において、生きたスキルを若い人に伝授したいと思い、現職を志望したんです。越川さんは、実際に人に教える立場になっていかがですか?」

越川さん「今は自分が志望した仕事ができて満足していますが、その一方で、大変だと感じることも多々あります。関東電気保安協会は、新卒採用だけでなく、年間を通して採用を行っています。通年採用の職員の中には私の父親ほど年齢が上の方も多くいらっしゃいますが、現場での経験が豊富な分、質問も非常に難易度が高いものが多くて…。そうした方々に対して、確実に納得いただける回答を用意する必要があるので、難しさを感じる場面も少なくはありません。角田教授は生徒さんへ教える際に心がけていることはありますか?」

角田さん「そうですねえ、中には向き合って話をしてくれない学生もいますので、コミュニケーションを取るのが難しいと感じることもあります。それでも私が心に固く決めているのは、『熱意を持つこと』です。教える側の熱量と学生の授業態度を調べるため、以前、あまり準備せずに進めた授業と、万全の準備をして臨んだ授業、2つの授業を実施して、その様子を比較したことがありました。すると後者の方が、学生は前のめりになって授業を聞き、授業終わりに私の元へ感想まで伝えてくれる学生もいました。この経験から、熱意は確実に学生へ伝わるんだなと、改めて実感したんです」

――越川さんが相手に教えるうえで心がけていることがあれば教えてください。

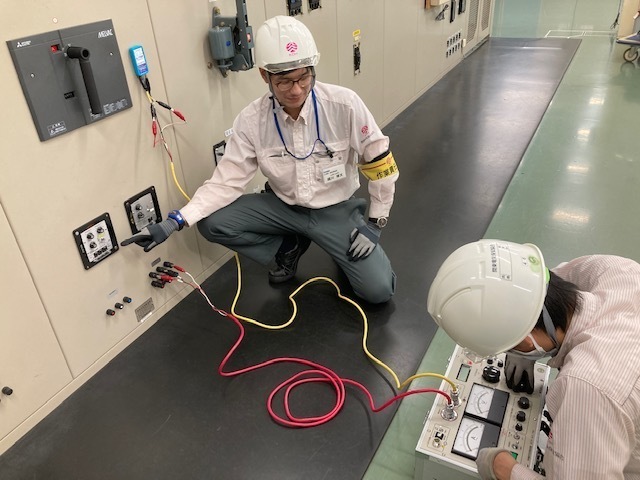

越川さん「現場では高圧の電気を扱うため、感電する可能性もゼロではありません。そのため、安全を最優先して作業が進められるように、基本となる点検の仕方、判定の方法を必ず伝えています。初心忘るべからずではありませんが、基本に立ち返ることは、本当に大事なことなのです」

コロナによって電気設備の保安ではお客様とのコミュニケーションがより重要に

――新型コロナウイルスの流行により、エッセンシャルワーカーという言葉が注目されるようになりました。電気と教育の2つはまさに“エッセンシャル”ですが、現場で働くお2人は、コロナによって働く環境などに変化はございましたか。

越川さん「電気設備の点検は法律で定められていることですから、基本的には今までと大きく変わりません。変化があるとしたら、訪問先のお客様とのコミュニケーションがより重要なものへ変わったことでしょうか。

お客様の中には、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ目的で、建物内に入れる部外者の人数を制限されています。決められた点検は実施しますが、それ以外のちょっとした点検が減ってしまったと感じます。ただ、その代わりに、お客様へ『何か気になることはありますか?』など、こまめにヒアリングする機会が増えました。つまり、コロナによってどれだけお客様と密なコミュニケーションを取れるかが、重要になっているんです」

角田さん「大学の教育現場はこの1年半、授業がオンラインに切り替わったことで、劇的に変わりました」

越川さん「学生が授業を受けているかどうか、どのように確認されていますか?」

角田さん「正確に把握できているかと問われると、答えは“ノー”。少人数で集まるゼミであれば、学生の顔がしっかり確認できますが、20人以上の授業になってくると、カメラをオフにしてしまう学生もいますので、こちらからは出席の有無がはっきりとわからない。ただ、ネットでつながっているというだけで、実際に受けているかどうかまでは確認できないので、そこはもう、信頼するしかないと言いますか…。

これを機にオンライン授業が一般化していくかもしれませんが、出席の有無や授業内容の理解度についてはまだまだ課題があります。この点については何らかの仕組みや制度を整えることが必要になっていくでしょうね。越川さんは対面で教えられているのでしょうか」

ヒトとデジタルが共存することで、より安全かつ高度な点検が可能になる

――角田さんが専門とする分野の一つはDX(※デジタルトランスフォーメーション)です。越川さんが所属する電気保安の業界では、DXがどれほど進んでいらっしゃるのでしょう。

越川さん「再エネ設備の増加、設備の高経年化など、電気保安に関する課題や状況を踏まえ、経済産業省のスマート保安官民協議会では、安全かつ効率的な産業保安を目指し、2025年の実現を目標に『電気保安分野 スマート保安アクションプラン』が発表されました。ここには、高度なセンサーやドローン、ビッグデータの活用で、課題解決をする、DXに関する項目が記されています。

まだまだ施策段階ですが、遠隔地にある電気設備の点検をする際にドローンを活用するという案が出ていますし、遠隔カメラを活用して、リアルタイムで経験豊富な人が経験の浅い人に適切な指示を出して、問題なく作業ができるようにするといったアイデアも実現に向けて取り組みが進められているんです。

とはいえ、点検や保安作業の全てをデジタルやテクノロジーが解決してくれるかと言われると、そうではありません。点検は経験がものを言う世界です。匂いや放電する音など、普段から五感をフルに活用して異常を検知して作業にあたっていますので、実はヒトが点検した方が精度は高いと感じています」

角田さん「話を伺うと、電気業界は一歩、一歩、着実にデジタル化が進んでいると感じますが、教育業界はまだ、全体的にデジタル化が遅れている印象です。もっとデジタル化を進め、最低限でも業務改善は実現しなければなりません。DXの推進には、技術とマネジメントの両立が不可欠ですが、日本人は技術開発に関して強みを持っているものの、マネジメント面がやや弱い。何のためにDXを進めるのか、DXの目的は? 最終目標は? 何を実現するために実践すべきか? これらを整理して適切に掲げることがDXを成功へ導く重要なポイントです。

今の人工知能は画像処理に強いですが、次に進化するのが音声です。数年後には、子どもと会話できる程度まで進化を遂げることでしょう。そこへさらにセンサーで匂いが解析できるようになれば、電気業界が飛躍的に変わるかもしれませんね」

越川さん「匂いの分析が可能になる前に、キュービクル(高圧受電設備)で送られてくる異常を数値化し、それらをデータとして蓄積・分析していく必要があります。法律の中で点検回数は決められていますが、数値化や何らかの根拠を示すことができれば、点検方法自体は従来のものから変わるかもしれませんね。たとえばですが、警備会社のように、とある異常を検知したら駆けつけるとか。

今後は人間とデジタルの共存によって、電気設備の点検を効率化するようになるんじゃないかなと思います。また、デジタルが進化するにつれ、デジタルを活用できる人材も電気業界に必要になっていくでしょう。デジタルとヒトにしかできない技術を掛け合わせ、良い意味で、電気業界が活性化していくことを望んでいます」

――教育現場はどのように変化していくでしょうか。

角田さん「大学は今後、オンデマンド授業が主流になるでしょう。オンデマンド授業とは、教授が授業をしている様子を録画し、その映像を、学生は好きな時間に視聴するという方法です。

ただ、この方法は学生が能動的にならないとできないという懸念点がありますし、視聴すべき映像を溜め込んでしまい、それが学生の心理的な負担となってしまうことも考えられます。オンデマンド授業は、自分のタイミングでいつでも学べるのでスケジュールが調整しやすいこと、自分のペースで学べるので理解を深めやすいことがメリットですから、良いところを活かしつつ、心理的な負担をいかに軽減するかを議論していかねばなりませんね」

――小学校、中学校、高校の教育現場はどうなっていくでしょうか。角田教授のお考えを伺いたいです。

角田さん「小中高に関しては、知識だけでなく、社会性や道徳、コミュニケーションなど多くを学び、心を成長させる場でもあるので、基本的に、学ぶ環境は対面であるべきだと考えています。大学生の場合は、小中高と比べて心身ともに大きく成長していますから、デジタルをうまく活用するなど、教育現場を進化させていくべきでしょう。ただ、個人的には、『自分から学ぶ姿勢』を作るためにも対面がいいと思っています。直接的な対話によって、授業内容の浸透度や熱量も変わっていきますから」

越川さん「なるほど。何れにせよ、デジタル化はどの業界にとっても必須ですね」

角田さん「そうですね、これからのビジネス界ではITとデジタルの波を避けて通ることができません。いかにデジタルを活用し、ビジネスを成長させ、新時代を生き抜いていくかがカギとなりますので、私個人としては、若きデジタル人材の育成に重きを置いているのです。そうした思いから、今年度、『デジタル人材育成学会』を立ち上げました。エッセンシャルワーカーもデジタル分野も、共通するのは人材不足の解消と人材育成です。教育者として、時代に必要なスキルを伸ばしていくためにも、適切な教育の場を設けることを大事にしています」

――ありがとうございました、今回の対談は以上です。本日は興味深い話を伺うことができました!

角田さん「こちらこそありがとうございます。今回の対談を通して、電気の重要性を再確認しました。2050年に向けたカーボンニュートラルの取り組みで、電気自動車が今後普及していくと考えられますから、電気はますます重宝されるようになるでしょう。そうなれば、今よりさらに電気に注目が集まっていくはず。その最前線でご活躍されている越川さんとお話しすることができ、貴重な体験となりました」

越川さん「私もDXについてさらに深く学ぶことができましたし、実りある対談だったと思います。電気設備の保安点検は、つねに危険と隣り合わせです。だからこそデジタル化できる部分は率先して進めていかねばなりません。まだまだ伺いたいことが多く、時間が足りないくらいでした(笑)」

角田さん「それではまた、ぜひとも対談を…!」

【エッセンシャルワーカー対談 第一回】 電気と医療の現場で働く両者が気づいたインフラを支える仕事の共通点とは

新型コロナウイルスの感染拡大により、注目を受けた「エッセンシャルワーカー」。電気の現場で働く人はもちろんのこと、医療現場で働く人もまたエッセンシャルワーカ…

<取材・執筆>

野田綾子

一覧に戻る

一覧に戻る