電気機器のしくみ

「LEDライトはなぜ光るの?」を簡単に解説します

最近では、蛍光灯や電球が、LEDライトに置き換えられるようになってきました。今までの照明と明るさが違うため、明かりを見てLEDライトだと分かる人も多くいるのではないでしょうか。この記事では、LEDライトはどのような仕組みで光を放っているのかをわかりやすく解説します。

目次

蛍光、電球の電気を光に変える仕組み

まずは、従来の照明器具が光る仕組みについて考えてみましょう。 照明器具の中で、一番はじめに発明されたのは白熱電球です。白熱電球の光る仕組みは非常にシンプルで、電気を流すと熱を放って光る物質(フィラメント)に電気を流し続けることで光を作ります。そのため、白熱電球に近づくと暖かく感じるのは、熱も一緒に出ているからです。

一方、蛍光灯は蛍光管内部にとても高い電圧をかけることで、電気が流れる部分から電子と呼ばれる電気の元が浮遊します。蛍光管内部を電子が浮遊して、蛍光管内部に塗られた電子が当たると発光する塗料に当たることで、外部に光を放ちます。仕組みは少しわかりづらいかもしれませんが、蛍光灯は白熱電球よりも、より明るい照明器具を開発した結果と言えるでしょう。

LEDライトは半導体でできている

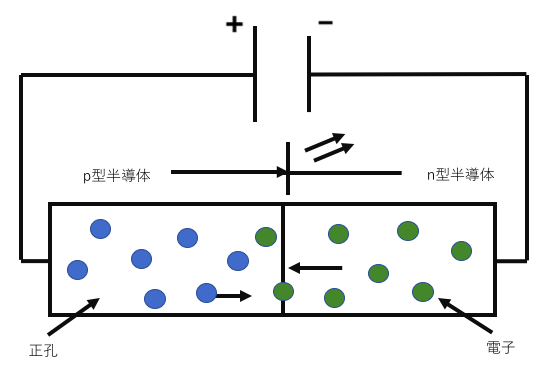

最近、半導体不足というニュースをよく耳にしませんか。半導体は電子機器に使われているというイメージを持っている人がほとんどかと思いますが、実はLEDライトも半導体でできています。 半導体とは、文字通り「半分が導体」という物質です。電気の分野では、金属などの電気を通す物質を「導体」、ビニルなどの電気を全く通さない物質を「不導体(絶縁体)」と言われていますが、半導体はその中間の物質で、一定方向に電気を通すと電気を流したり、普段は電気を通さないのに、半導体の一部に電気をかけると、電気を通すようにスイッチのような役割をしたり、電気分野で様々な機器を動かすのに非常に都合がよい物質なのです。

その半導体の中には、電気を一定方向に流すと光を放つ物質があるということがある研究によって知られるようになり、さらには半導体を組み合わせることで、赤色や黄色、青色などさまざまな光を発生できるようになったのです。

構造を簡単に説明すると、二種類の半導体を組み合わせて、一方向に電気をかけることで、半導体の中にある電子が移動する途中で光を発生させます。 この、移動にかかる大変さが、様々な種類の半導体で異なるため、多くの種類の光を作り出すことができます。

今までの照明器具よりも様々な色の光を作り、長持ちする

白熱電球や蛍光灯は、白熱電球は暖かい黄色い光、蛍光灯は青白い光と、それぞれ特徴的な光がありました。LEDライトは半導体の組み合わせにより、様々な光を作ることができます。LEDライトの中にも明るさの調整や、色を変えたりする機能を持ったものがあるのはそのためです。 白熱電球は光ると同時に熱も発生させるため、どうしても材料の寿命が短くなります(電球が切れやすい)。電球切れは、フィラメントの寿命によって光らなくなってしまう状態のこと。蛍光灯も蛍光管内部に高い電圧をかけるため、同じように寿命が短くなります。それに対して、LEDライトはただ電気を通すだけで光り、熱などの発生も少ないというのが大きな特徴です。このため、LEDライトは他の照明器具に比べて長寿命で長持ちするのです。

LEDライトは消費する電気が少ない

白熱電球は電気を通すと、光と一緒に熱も発生させます。このうち、必要なのは光だけですが、熱も発生するため、光と熱を発生させるための電気を消費します。蛍光灯も高い電圧で電子を飛ばすために、必要な電気を流します。これらは電気から光を取り出すために必要な無駄でもあったのです。 これに対してLEDライトは、半導体に電気を流すだけで光を放ち、熱も白熱電球ほど発生しません。LEDライトで同じ光を発生させるために必要な電気は、白熱電球や蛍光灯の半分以下です。環境のために省エネなどが叫ばれているなか、LEDライトは、従来の照明器具から交換するだけで省エネになると言われていますが、その理由は今までの照明よりも劇的に電気を使う量が少ないからです。

LEDライトは今までの照明を変えていく

今までの照明はすべてLEDライトに変えられていくというほど、照明器具の世界に革命を起こしました。白熱電球や蛍光灯を製造している多くのメーカーは、LEDライトへの置き換えをすすめると発表しています。そうなると照明器具にかかる消費電力が下がり、社会全体の省エネにもなります。

LEDライトが一般的に販売されるようになったのは2010年ごろから、ごく最近のことです。それまでLEDライトに関する多くの研究がされていました。 普段何気なく使っている照明にも、電気から光を取り出すための様々な努力があり、その研究や開発は、今も続けられています。LEDライトを開発する過程で青色の光を取り出す半導体は、青色の光を安定的に発光する半導体が見つからず、その開発が非常に難航していました。光の三原色である赤、緑、青の光を発する半導体が開発できれば、LEDライトができるといわれていたのですが、青色の半導体は非常に苦労して開発されたものなのです。 普段から見ている照明からはあまり感じ取ることができませんが、当たり前の便利で快適な生活の中にも、研究の成果や開発の努力の結晶が詰まっているのです。

プロフィール

西海登

本業の技術職の傍ら、webライターとして活動。小説家になりたかった過去を引きずりながらも、本業でも関わりのある技術分野の解説と経済分野を結び付ける記事を得意とする。

本業では、ビルメンテナンス業界から産業用機器の電気設計職へ移り、設備関連の保守点検から構築に関する職業を一通り経験、近年ではIoT関連の仕事にも携わり、ライターとしてもIoT分野の記事執筆の実績も増えている。2015年頃から、小説家になりたかった過去を生かせるのでは?と考え、ライティング業務をスタート。朝4時に起きて執筆活動をする日々を送っています。

一覧に戻る

一覧に戻る