電気の資格のアレコレ

転電虫が教える! 第二種電気工事士試験 実技対策【コツ&テクニック編】

第二種電気工事士の技能試験で、少しでも合格に近づくためにコツ&テクニックを紹介します。今回、紹介する技能試験に使えるコツ&テクニックは、次の二つです。

・ ケーブルストリッパー(自動型)&マスキングテープ

・ ストリップゲージを使わないペンチの活用

ケーブルストリッパー(自動型)&マスキングテープ

ケーブルストリッパー(自動型)を準備できる方にオススメの方法です。 これは、実際に自分が使っていた方法ですが、技能試験でケーブルを剥く時に、100mmで剥くことがほとんど。ケーブルを剥く時に、スケールなどで100mm計って、ケーブルに印をつけて、皮むき、また計って、皮むきの繰り返しだと、時間の無駄なので、

と、このようにケーブルストリッパーにマスキングテープを張り付けました。 これで、スケールで計らず、ケーブルを100mm剥くことができるので、結構時間短縮になります。

上の画像のように、ケーブルをマスキングテープに合わせれば、100mmの皮むきが楽になります。 ※必要な方は、配線用遮断器用に50mmのところにもマスキングテープを張っておくと良いと思います。 第一種・第二種電気工事士の技能試験で、この方法を使いましたが、試験官に注意や指摘を受けたことはないので、オススメの方法です。 ※これをする時は、マスキングテープを使いましょう。ビニールテープだと、試験後にテープを剥がすとベタベタして、面倒なことになります。

ストリップゲージを使わないペンチの活用

これは、仕事でコンセントやスイッチの取付作業で、ストリップゲージを使って器具付けをしていた時に、同僚から教えてもらった方法です。 現場の職人さんにとっては、当たり前ですが、試験でも時間短縮になるので、オススメの方法です。

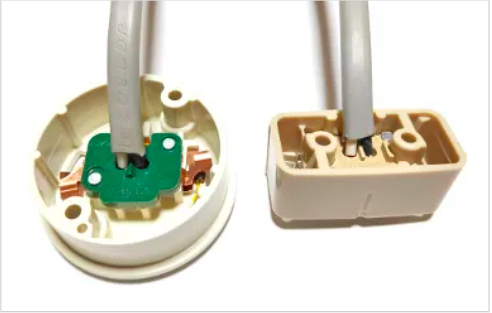

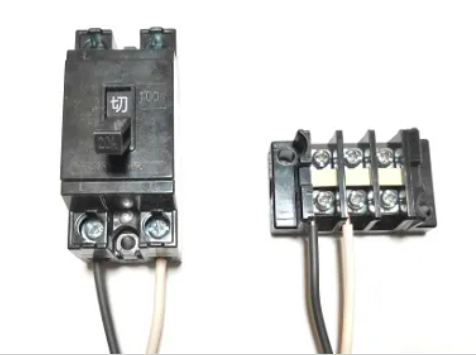

初めに、このように電線の皮むきをします。この時、心線(銅線)をちょっと長めになるように、絶縁被覆の皮むきをします。

次に、上の画像のようにペンチで心線を切ると、ストリップゲージと同じくらいの長さに心線を切ることができます。 ※画像のペンチは、HOZAN(P-43-175)です。ペンチの大きさによっては、心線が短くなったり長くなったりするので注意が必要です。 この方法であれば、 ・引掛シーリング(丸形・角形) ・埋込スイッチ ・埋込パイロットランプ ・埋込コンセント ・差込型コネクタ ・配線用遮断器 ・端子台 のストリップゲージを計らずに、接続作業ができます。

上の画像のように、欠陥もなく、早く接続作業ができるのでオススメの方法です。

第二種電気工事士試験 実技対策【コツ&テクニック編】 まとめ

第二種電気工事士の実技試験は、正確に課題を完成させることも大切ですが、時間内に完成できなければ欠陥となります。少しでも、時間短縮のコツを取り入れていただいて、合格を目指しましょう!

プロフィール

貴泉(きせん)

40歳で非正規雇用の仕事を退職。その後、職業訓練校に通い、電気工事士会社へ就職。建設現場であった面白い話や出来事、愉快な職人さんや自分の失敗談などをマンガにして、ブログ「転電虫」で掲載中。取得済の資格は、危険物取扱者(乙4類)、2級ボイラー技士、第二種電気工事士免許。第一種電気工事士試験は試験のみ合格。

一覧に戻る

一覧に戻る