電気の資格のアレコレ

第二種電気工事士 筆記試験 計算問題を完全攻略せよ その1「公式を覚える編」

この記事では、第二種電気工事士の筆記試験で出題される計算問題について解説していきます。苦手意識の強いとされる計算問題を少しでも簡単に解く方法を伝授します!

目次

大前提として覚えるべき公式、数値

公式を暗記しておくだけで解ける問題やその公式自体が答えになっている問題もあります。少しでも覚えやすいように工夫していくので頑張って覚えていきましょう。

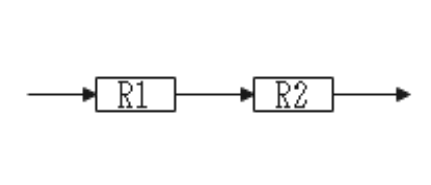

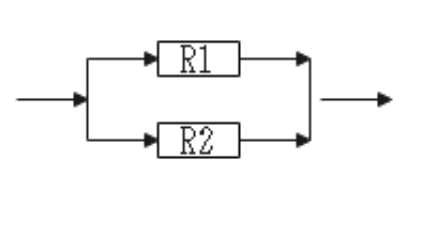

合成抵抗の問題

直列接続はそれぞれ足すだけ 並列接続は和分の積 直列は分圧、並列は分流 電流は抵抗の小さい方に流れる

直列回路は分圧で並列回路は分流になるとだけ覚えておいて下さい。同じ抵抗が直列に並んでいたら半分になります。

オームの法則、抵抗率

電圧(V)=抵抗(R)×電流(A) 電気抵抗は長さに比例、断面積に反比例、直径または半径には1/4になる

オームの法則はV=RIだけ覚えておけば問題ありません。求めたい部分を変換すれば電圧、電流、抵抗全て求める事ができます。 抵抗率の公式は 電気抵抗R=ρ(抵抗率)xℓ(長さ)÷A(断面積) です。こちらについては過去問題解説の記事で詳しく解説しましょう。

熱量と電力量

熱量H(J)=電流I^2x抵抗Rx時間t秒 電力P(W)=電圧Vx電流I 電力量W(W・s)=電力Px時間t秒 すなわち電力量=熱量

この公式以外に1時間は3,600秒と覚えておきましょう。 少しごちゃごちゃして見えますが、 H=I^2xRxt (IxR=V)なので、H=VxIxt H=W と、結局は同じ式になると覚えておくといいでしょう。 ポイント:電圧、電流、抵抗のうち一つ分からないものがあっても、オームの法則に当てはめれば求める事ができます。

交流電圧、位相差

実効値=最大値÷√2 コイルは90℃位相が遅れる コンデンサは90℃位相が進む

問題用紙の冒頭にはたいてい、 「本問題の計算で√2、√3及び円周率πを使用する場合の数値は次によること。 √2=1.41、√3=1.73、π=3.14」 などと書かれていますので、計算問題を解く時はこの数字に当てはめて計算しなければいけません。 これらの数字を使う際には、√2=1.5、√3=1.7、π=3と簡略化します。 ポイント:コイルは遅れてコンデンサは進んでいるとおぼえておきましょう。

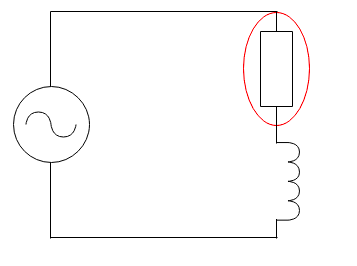

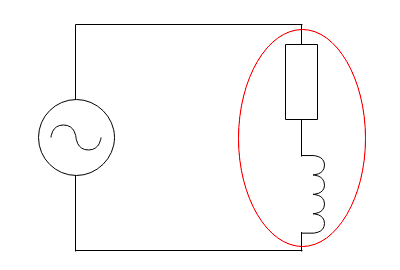

単相交流

直列回路の全体の抵抗(インピーダンス)のうちコイルの部分を除いた所に掛かる電力を有効電力 力率cosθ=有効電力÷皮相電力 コンデンサを使用して力率の改善をした場合電流は減少する

簡単に説明すると、直列回路で抵抗とコイルが混在している場合、全体の抵抗からコイル部分を除いて求めるということ。

有効電力を求める場合、全体のうち上の抵抗分を問題では求めることになります。ちなみに、コイル側だけに掛かる電力は無効電力と言いますが、あまり気にしなくても大丈夫です。

この全体の抵抗値をインピーダンスと呼び、求め方は √抵抗値^2+コイル側の抵抗値^2となります。 ポイント:コンデンサを使用すると電流が減少するというのは、コイルで無駄な電力を消費しているのをコンデンサを使用する事によって改善される。

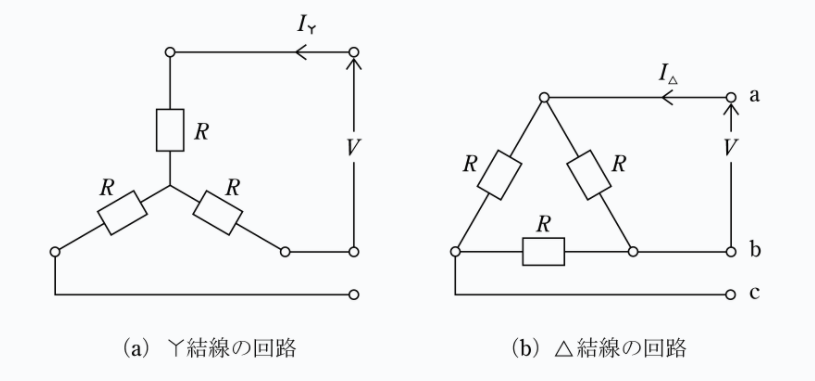

三相交流回路

Y結線…線間電圧=√3x相電圧、線電流=相電流 Δ結線…線間電圧=相電圧、線電流=√3x相電流 三相電力=3x相電圧x相電流x力率=√3x線間電圧x線電流x力率 三相交流の電力は各相の電力の和(P=P1+P+P3)

式がたくさん出てきますが、Y結線は電圧に√3,Δ結線は電流に√3とだけ覚えておきます。この二種類の回路は大抵試験に出てくるので、押さえておきましょう。

ポイント:とりあえず、Yは電圧に√3,Δは電流に√3を覚えてましょう。

電圧降下と電力損失

単相2線式の電圧降下=2rI、電力損失=2rI^2 単相3線式の電圧降下=rI、電力損失=2rI^2 三相3線式の電圧降下=√3rI、電力損失=3rI^2 単相3線式の中性線電流は、平衡負荷の状態では0A

これは全て丸暗記する価値があります。なぜなら、この公式自体が答えになる問題が出てくる可能性があるからです。 ポイント:単相二線式はそのまま「2、2」、三相三線式は「√3,3」、ここまでは数字が同じなのでまだ覚えやすいですが、単相三線式だけややこしいです。とはいえ、この3つの公式はかなり大事なので頑張って覚えておきましょう。

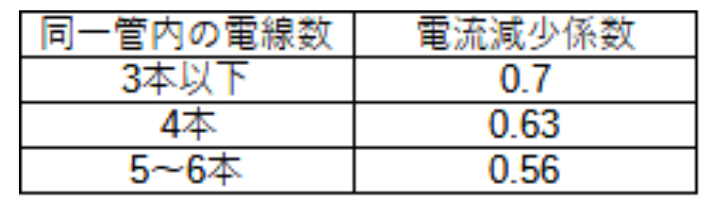

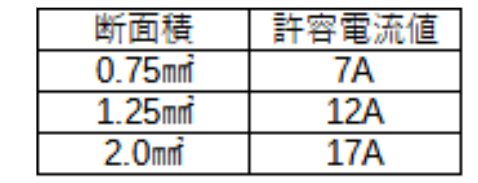

絶縁電線の許容電流

こちらからは数字を暗記していきます。過去問を解きながら少しずつ覚えていくと良いでしょう。

特に赤字は良く出題されますが、数値が大きいものもそれなりに出るので一通り覚えておきましょう。

こちらの数値は問題文に記載されている事が多いですが、もし記載されていないと求める事が出来ないので一応覚えておくと安心です。0.7から0.07ずつ減っていくと覚えておきましょう。

コードの許容電流を求める問題もたまに出てきます。念のため押さえておけば出てきた時にすぐ答えが出せます。

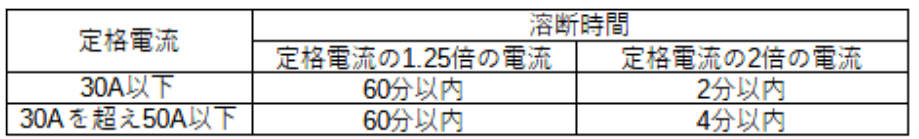

過電流遮断器に定められた動作時間

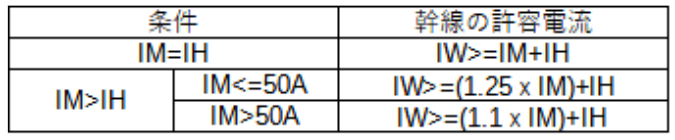

屋内幹線の許容電流

IMは電動機の合計で、IHは電動機以外の合計です(IWは許容電流)。また、Mの合計がM以外の合計より大きいか小さいかで解き方が変わってきます。

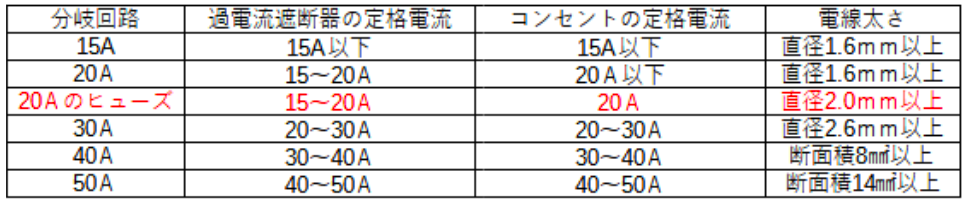

分岐回路

この表の20Aのヒューズはあまり試験には出ませんが、赤色にしてあるのは、 20Aのヒューズを拠点に定格電流と電線太さが比例して変わる、つまり、30Aになれば定格電流と電線太さは大きくなり、15Aになれば小さくなるということを示しています。

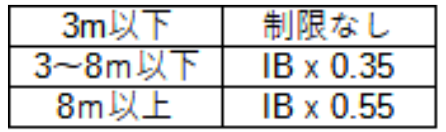

これは分岐回路の開閉器及び過電流遮断器の施設位置の問題で問われる数字で、とりあえず問題の長さを表の数字に当てはめて計算するだけです。8m以下は0.35とそれ以上は0.55とだけ覚えておきましょう。

プロフィール

きき

過去に取得した資格の記事を中心に資格取得を目指す方に向けたブログ、「kiki blog〜資格取得応援ブログ〜」を運営中。

ボイラー技士二級、クレーン運転士、フォークリフト免許、第二種電気工事士、危険物乙3.4.5.6種、高圧ガス製造保安責任者(丙種化学特別)など、幅広く多数の資格を所持。モットーはお金を掛けずに合格すること。独学で学び取得した資格について、勉強のノウハウなどをわかりやすく解説します。

一覧に戻る

一覧に戻る