現場インタビュー

高校から大空に!高校生がドローンの有人飛行に挑戦

2023年に創立100周年を迎える栃木県立宇都宮工業高等学校。100周年のイベントとして高校生が「有人飛行できるドローン」の製作に取り組みました。今回WattMagazine編集部はそんな高校初となる有人ドローン製作の舞台裏にせまります。

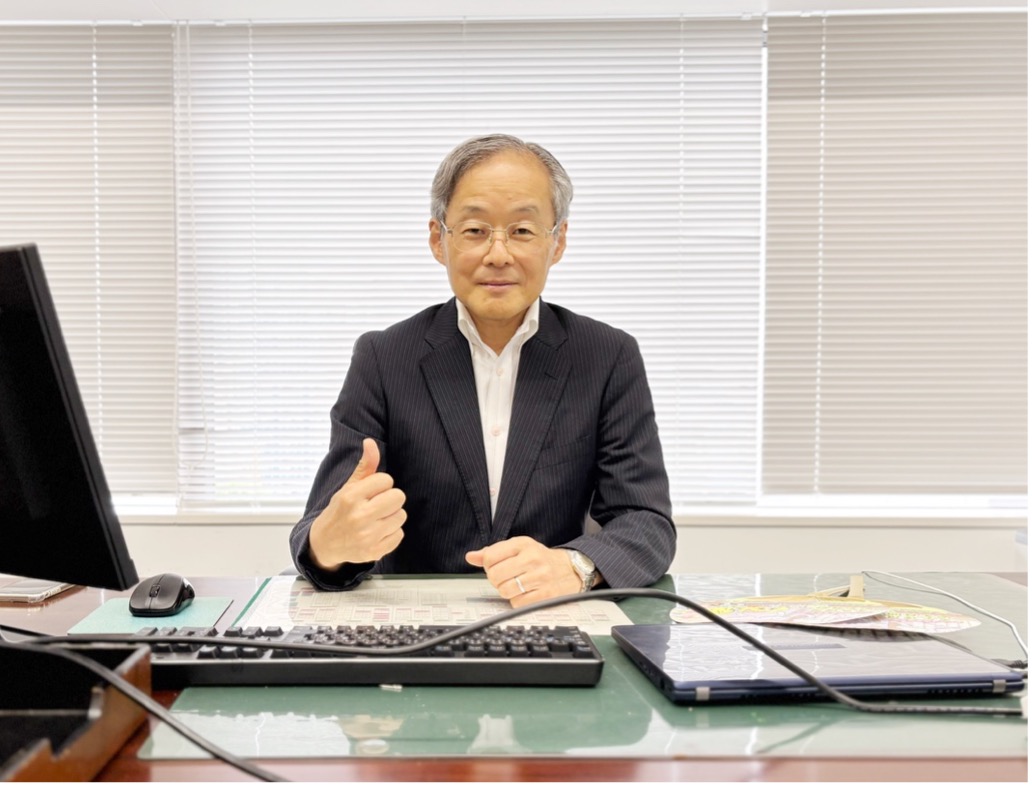

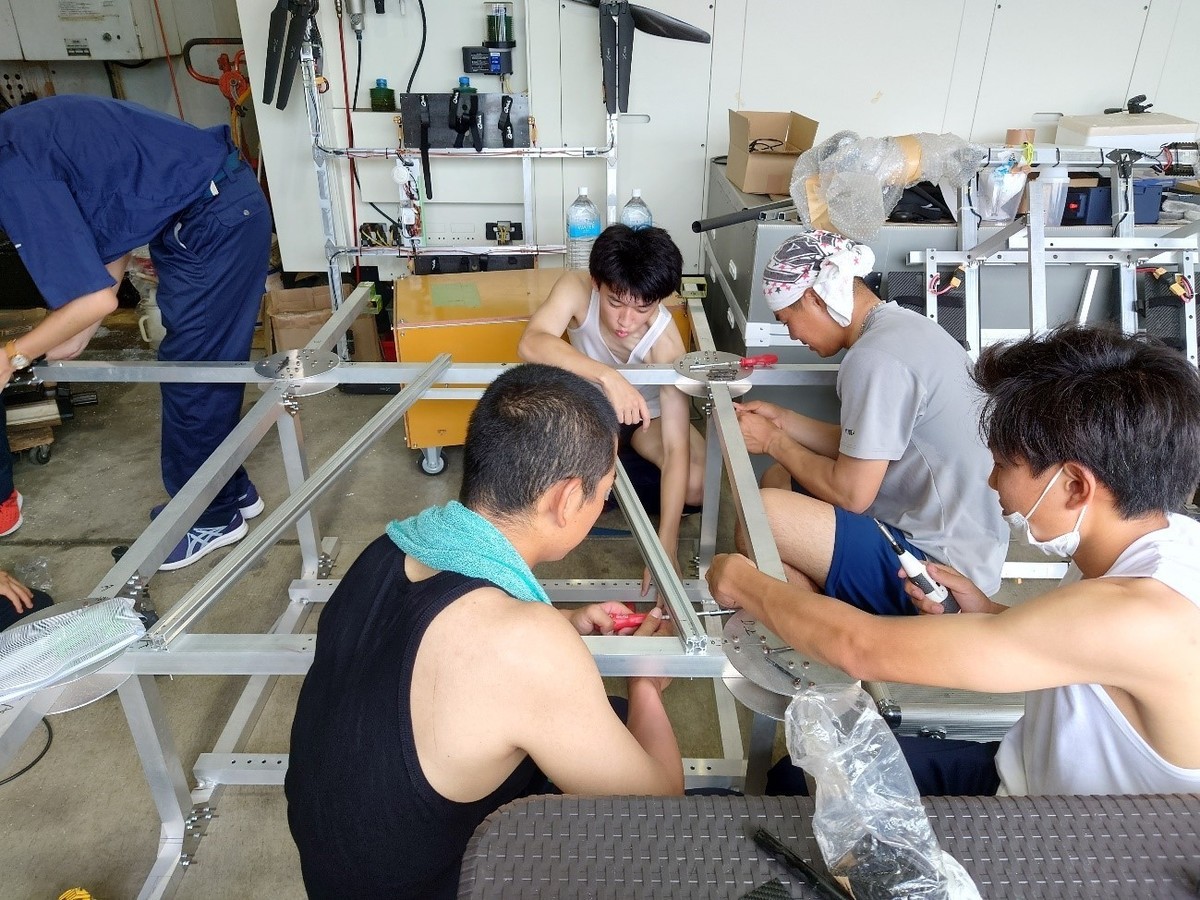

ドローン製作に携わる4人の勇士たち

左から ・三浦さん(椅子の制作) ・飯塚さん(本体設計) ・川田さん(本体設計) ・渡辺さん(スキット[足の部分]、カウル[上の保護部分])

「夢」で終わらせない!ドローン製作に挑戦

――なぜ有人ドローンの製作に挑戦しようと思ったのですか?飯塚さん

「もともと有人飛行のドローンには興味がありました。野球の試合を見に行っているとき、日本ハムファイターズの新庄監督がオープニングセレモニーでホバーバイクに乗って登場したんです。 空を飛ぶバイクを見たときに、自分でもいつかこういったものの製作に取り組みたいなと思いました。まさか高校で実現できるとは思わなかったんですけど笑」

渡辺さん

「私は小さいころからモノ作りが好きで、何か大きなものを作ってみたいと思っていたんです。そんな時、有人ドローンをつくるという話があり、学校創立100年のイベントにも関わってみたいという想いもあったので製作部隊に志願しました。」

三浦さん

「モノを作るのって楽しいですよね。自分もラジコンやミニ四駆など、コントローラーで制御するものをつくるのが好きで、ドローンにも興味がありました。そこで、有人飛行のお話を聞き、すごく難しそうだけど挑戦してみたいと思いました。」

川田さん

「私は、『人が空を飛ぶ』ということに小さい頃からロマンを感じていたので、実現してみたいと思い志願しました。ドローンみたいなもので空を飛べたらより空を飛ぶことが身近になりそうですよね。」

――皆さん、しっかりとした強い意志のもと有人ドローン製作に志願されたんですね。製作にあたり、まずどんなことからはじめたんですか?

飯塚さん

「クラスによって製作担当が異なるため、みんなで連携を取りつつ、それぞれ設計、製作を開始しました。

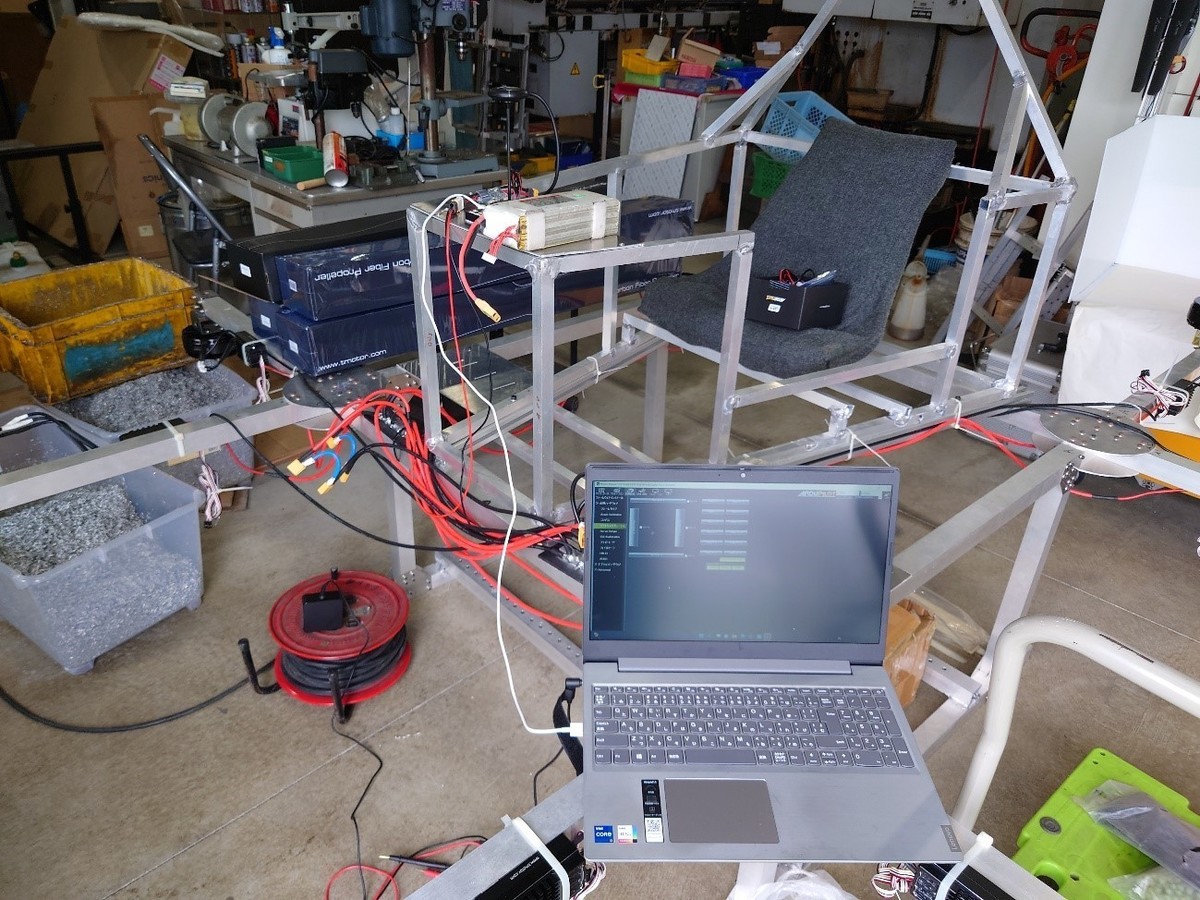

私と川田のクラスでは、実際にドローンを飛行させる上で必要な制御や電気の配線、コントローラーの配線など本体の設計を担当したんです。

何キロの人が乗るのかを考え、機体の重さや本体の材料、モーターの選定することからはじめました。人を乗せるため『安全』を第一に、ちょっとしたことでは壊れない設計を意識しましたね。」

渡辺さん

「私のクラスでは、ドローンの着陸時の足となるスキットと、プロペラから守るためにつける頭上の部分のカウルを製作しました。

スキットは、着陸時に負荷がかかるので、折れてしまうことのないよう、なおかつ重くなりすぎないように溶接するのに神経を使いました。」

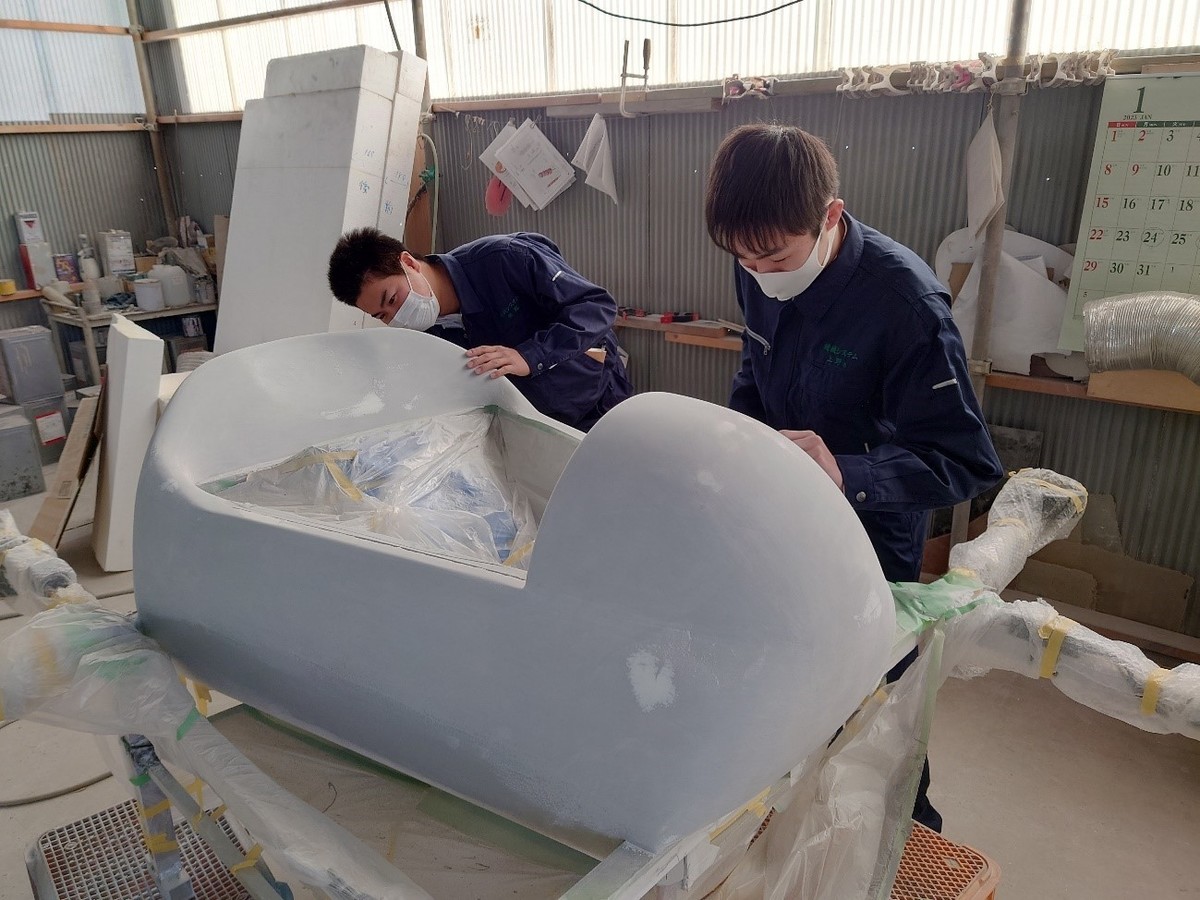

三浦さん

「私のクラスは、座席の製作が担当でした。

ドローンの羽に干渉しないよう、決められた範囲内で、重さとカッコよさを重視してつくることに力を入れていました。

やはり作るからには、カッコいいものを目指したかったです。」

――活発な意見交換のもと、製作を行われたんですね。製作をする中で、苦労した箇所や面白かったエピソードなどはありますか?

飯塚さん

「私たち本体設計の班では、機体を安定させることに苦労しました。バランスを取るために重心を考えつつ、座席の高さを変えたんですけど、なかなかうまくいかなくて。特に安定する位置を見つけるのが大変でした。

また、どのように長く飛ばすか考えるのも難しいところの1つでした。バッテリーの使用規格や接続の方法によって飛行時間が変わってくるので、それを加味して設計するのがとても頭を使うんです。

過去のテスト飛行では、バッテリー温度の上昇によって、はんだが溶けてしまったこともありました。作業のミスでの落下は絶対におきないよう、更なる改善をしていきたいと思います。」

川田さん

「飯塚も言っていましたが、作業のミスは事故に直結します。

私の場合も、モーター取り付けの際に、ワッシャーをモーターの中に入れてしまい、中の電磁石にくっついてしまったことがありました。取り出すのがとても大変で。ちょっとしたミスで大変なことになってしまうので、精密な作業を求められるなと実感しました。

特に苦労したのは、3つの班で別々の箇所の製作を行っているので、連携を取るのが難しかったです。どこか1箇所の大きさが変わると別の箇所の設計も見直す必要があるので、組み合わせるのが大変でした。」

実際に作って感じたドローンの未来

――製作を通して感じたドローンの魅力を教えてください

飯塚さん

「私は自分でドローンをつくったことによって、市販のドローンのすごさに気づかされました。

市販のドローンは技術者が制御の値を決めているので、簡単に飛ばしたり制御したりできるんですけど、実際作ってみると、飛ばすだけでもすごく難しいんです。やはり、ドローンの魅力は技術者たちが値を決めて『安定して飛行する』という素晴らしさだと思います。」

三浦さん

「私も、実際作ってみてドローンは難しい分野であることを実感しました。初めはラジコンのようにつくれると思っていたのですが、飛行にはさまざまな要素が必要であり、かなり難解でした。簡単に思えても実は難しくて奥深いのがドローンの魅力ですね。」

――ドローンの将来性は現在さまざまな分野で期待されていると思います。そんなドローン製作を担う皆さんの今後の目標はどのようなものでしょうか?

川田さん

「まずは、現在作成しているドローンの安定化が目標です。安全性を保ちつつ、軽量化をし、安定して飛行できるようにしていきたいです。」

三浦さん

「軽量化という面では、私の担当する座席部分をいかに軽く、丈夫にするかが重要です。練習の際の墜落で座席が曲がってしまうこともあったので、今後はそれを最小限に抑えられるように支柱を増やしつつ、軽くて強度の強い設計を考えたいと思います。」

渡辺さん

「スキット(足)の部分も軽量化を進めています。折れない強さを保ちながら、できるだけ塗装を薄くし、軽くしていくことが今後の目標です。」

――軽量化を進めつつ、安全に安定して飛行できるドローンを製作していくことが現段階の大きな目標となっているのですね。飯塚さん

「そうです。『人を乗せて、安全に飛行すること』これを目標に日々改良を進めています。

風にあおられない対策や、落下した際の下にいる人への対策、乗っている人の安全対策などの問題に目を向けつつ、安全なドローン製作をしていきたいです。

また、現在、連続飛行時間は3分ですが、今後は10分を目指しています。そのためにもみんなで意見を出し合いつつ取り組んでいます。

最終的には、有人ドローンが普段使いできるようになったら良いなと考えています。」

未来の電気、工業業界を担う

――ドローン製作を通し、学んだことや成長したなと思うところはありますか?飯塚さん

「今回の作業を通して常にメモを取ることの重要性を知りました。

気づいたことをその場でメモすることで、飛行試験の条件や進み具合を把握しつつ、同じことを繰り返さないように気を配ることができるようになりました。そのおかげで、見通しを立て作業を行えています。」

渡辺さん

「私もこまめにメモすることが重要だと思います。

作業を間違わないようにメモを残したり、くっつける鋼材同士に目印をつけたりするようにすることで、スムーズに作業を進めることができるようになりました。

さらに、作業で行き詰ったときや確認したいことなど、友達にすぐ聞いて、話し合うことができるようになりました。それを繰り返すことで、よりよい方法を導き出せただけでなく、1つの物をみんなで作るときに大切な協調性やチームワークが深まったと感じます。」

三浦さん

「私も、情報をできるだけ残して、他の人に伝えることの重要性を学びました。作業が進むにつれ、写真で撮ったり、何ヶ所かにメモをも残したりすることが癖になり、状況を把握するのに役立ちました。

また、作業を進めていく中で、みんなが情報共有するようになったため、行き詰ったときに周りから助けてもらえることも増えました。情報共有と役割分担をすることで、チームワークが深まったと思います。」

――有人ドローン製作は皆さんの進路に影響を与える、貴重な経験だったんですね。

では、最後に、宇都宮工業高校のここが楽しい!という箇所を教えていただけますでしょうか。

三浦さん

「やはり、新しいものに触れ続けられるというところが楽しいですね。

機械も新しいものに触れられますし、ドローン以外にも、レーザー加工や数値制御で金属を加工する、なんて経験もさせていただきました。他の学校ではできない、新鮮な体験できることが私は楽しいと思います。」

渡辺さん

「私は、普通の高校じゃ味わえないであろうクラスの空気が大好きです。

工業高校ということもあって、私のクラスは自動車や電車が好きな人がとても多いです。他から見たら、何でこんなことでってことで盛り上がれるクラスの雰囲気が大好きです。

また、先生たちも面白い人ばかりなのがいいところだと思います。1つのことに熱心な先生が多くて、ネジについて熱く語っている先生とかもいるんです。」

飯塚さん

「私は、学校の授業でわからなかったことが、実物を見て、製作を通して理解できたのがとても楽しかったです。

また、部活が盛んなのもよいところだと思います。私も野球をするためにこの高校に来たので。宇都宮工業高校は、自分の興味を突き詰められる、極められる場所だと感じています。」

――宇都宮工業高校でのドローン製作を通して、さまざまな学びを得たと思います。

これからも多くの経験を重ね、未来の電気、工業業界を担っていくことでしょう。ありがとうございました!

一覧に戻る

一覧に戻る