電気の資格のアレコレ

第二種電気工事士筆記試験を攻略せよ〜知識ゼロから学ぶ「基礎理論 3」

第二種電気工事士の学科試験の科目の一つ「基礎理論」。知識がゼロでもわかりやすく解説していくシリーズ第三弾では、交流電気の基礎概念について説明をしていきます!

交流電気の基礎概念

正弦波交流電圧

交互に行き来するのが交流であるのに対し、常に同じ電気が掛かっている状態を直流と言います。

交流電圧には様々な種類がありますが、電気工事士で問われる中には「正弦波交流電圧」があります。これは電圧が一定の間隔で変化している交流のことを指し、主に家庭や会社などで使用されている電圧は、ほとんどが正弦波交流電圧です。波形のグラフを描くと、0から始まり常に同じ間隔で電圧が流れます。この時の電圧の頂点が「最大値」です。試験では「実効値」を求められることが多くありますので、下記の式を必ず覚えておきましょう。

例題:実効値100Vの時の最大値を求めよ。

正解:最大値=実効値×√2となり、100×1.41=約141Vとなります。

正解に√2=1.41と表記しましたが、電気工事士の試験では√を使った問題が複数出題されるうえ、電卓の使用は禁止されていますので、自分で計算をして解く必要があります。ただし、電気工事士の試験ではそこまで複雑な問題は出題されませんので安心して下さい。

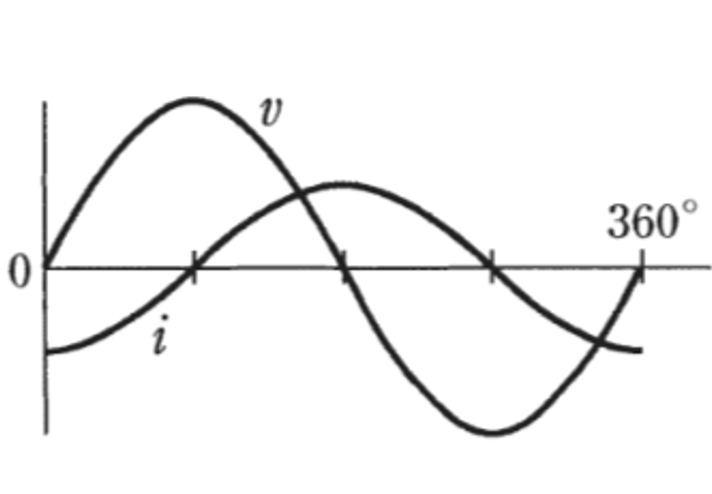

位相

下図のように、電流波形が0より下から始まる波形は右にずれていますが、これを「遅れ位相」といいます。

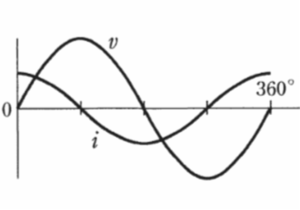

逆に下図のように、0より上から始める波形は左にずれている状態を「進み位相」といいます。

リアクタンス

交流回路ではよく「コイル」と「コンデンサ」が含まれますが、コイルを使用している場合は「90°遅れ位相」となり、コンデンサを使用すると「90°進み位相」となります。

この2点は理屈を説明すると非常に複雑になるため、そのままコイルとコンデンサの関係性として覚えておきましょう。

ちなみにコイルを使用した交流回路の働きは「誘導性リアクタンス」、コンデンサを使用した交流回路の働きを「容量性リアクタンス」と呼ばれます。交流回路にコイルとコンデンサが両方含まれている回路が出題される事がありますが、このような回路は「合成抵抗」として求めます。

Zがインピーダンス(合成抵抗)、Rがコイル、Xがコンデンサを指します。

一見難しそうな式に見えますが、実は電気工事士の試験ではコイルが6Ω、コンデンサが8Ωで出題されるパターンが大半なので、この場合の値を覚えておけば簡単に解ける可能性が高くなります。

この解き方を覚えると同時に、コイルとコンデンサの位相などの関係性もしっかり把握しておきましょう。

一覧に戻る

一覧に戻る