現場インタビュー

「ニガテが多かった学生時代。電気の世界が価値観や考え方を変えてくれた」電気保安協会全国連絡会の武部俊郎会長(関東電気保安協会理事長)インタビュー

電気保安協会全国連絡会は、全国10(北海道・東北・関東・中部・北陸・関西・中国・四国・九州・沖縄)の電気保安協会で構成されており、電気保安の事業に関わる効率化や情報連絡、技術向上といった課題について各電気保安協会と連携して取り組んでいます。電気保安協会全国連絡会の武部俊郎会長は、1979年に電力会社に入社し、それから半世紀近く電気業界を見つめてきました。

この記事では、ご自身の学生時代の悩みから電気業界への就職、電気業界で働く魅力までを語ってくれました。「学生時代は不得意なものが克服できずなかなかうまくいきませんでした」そう語り始めた武部会長。さて、どんなインタビューになるのでしょうか…?

目次

悶々としていた学生時代、若かりし日の心を灯したのは電気だった

はじめまして。電気保安協会全国連絡会会長の武部俊郎です。

まずは私の学生時代について話していきましょうか。実はとても大人しい性格の学生だったんですよ。運動は、あまり得意ではありませんでしたが、小学生では水泳、中学に上がるとバレー、高校生になると軟式テニスをやりました。結果、どれもモノにならず…。それに加えて勉強も。私が学生だった頃は、知識偏重――いわゆる「詰め込み教育」だったのですが、覚えるのが苦手な私は暗記科目がイヤでした。だから勉強が楽しくない。スポーツも上達しないし、敗北感の塊みたいなところがありましたね。

好きだったのは映画音楽や歌謡曲を聴くこと。あとは鉄道が好きだったのですが、当時は好きなことを楽しむという発想より、「不得手な科目やスポーツを何とかしなければ」という先入観が先に立っていました。ある意味、良い子だったのでしょう。今思うと、苦手ながらも一生懸命やっていたなという記憶があります。

学ぶことの楽しさを知ったのは、大学で電気工学科に入って、電気を学び始めてからです。電気は物理や数学の知識が必要ですが、計算したとおりに物事が動く、それが面白いんです。それに、電気って目に見えないでしょ。見えないのに世の中を動かしてるっていう、その神秘性に魅了されたんです。また、社会を支えている公益性にも魅力を感じました。

「電車にするか電気にするか?」人生の岐路で下した選択が性格も人生もガラリと変える

就職活動をしていたとき、電力会社と国鉄(日本国有鉄道、現在のJRグループ)のどちらにするか迷いました。大学で学んだ電気に携わるか、それとも好きな列車にするか。悩んでいたら国鉄に勤めていた先輩から「趣味を仕事にするのは勧めない」と言われたのです。その真意を考えたところ、私は国鉄時代の統一された列車のデザインや色が好きでしたが、当時全国の特急や寝台列車が採算面から縮小される方向にありました。旅情と非日常感に憧れる自分の嗜好と相反する経営方針だときついな、という気がしたのです。

じっくり考えた末、電力会社に就職しました。この選択は後に、私の人生だけでなく性格も変えることになります。

入社前の私は社交性がなく、他人のことを思いやる気遣いがない自分勝手な性格だったと思います。しかし会社に入って経験した2つのことがきっかけで、私自身が大きく変わっていきました。1つ目が優秀な現場の先輩方です。当時はまだ学歴社会が色濃く残っていましたが、電力会社では、高卒であっても優秀な人が数多くいて、テキパキと仕事をこなしていました。しかもみな、学歴関係なく穏やかで思いやりに溢れた人ばかり。良い意味で大きな刺激を受けましたね。「組織とはこういうものなのか」という感覚で、人間性と社交性が鍛えられました。これは今の保安協会にも当てはまるところがあると思います。

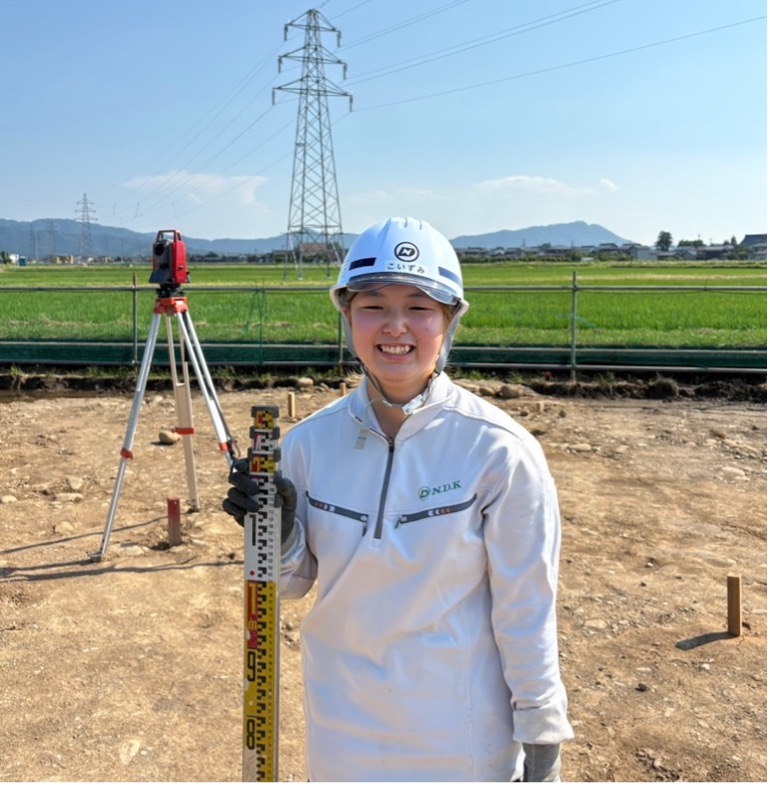

2つ目の経験は、私が最初に送電部門に配属された時のことです。入社直後、研修で送電所の班長と送電鉄塔の巡視に出ました。送電線巡視とは地味な仕事で、線下でクレーンが作業をしていないか、樹木が接近して伐採が必要ないかといったことを調べて歩くのです。

ある時、街中に立っている鉄塔を調べていたら、地主の方が出てきて怒鳴られてしまったのです。同行していた班長から「口を出すな。頭を下げて丁寧に対応するように」と言われました。「正規に借りている土地なのになあ」。そう考えたとき、班長は「公益事業だから、人々に電気を安全に使用してもらうためには堪えなきゃだめだ」と伝えたかったのかもしれない、と思いました。こちらは正しいつもりでも、地主さんにしてみれば鉄塔が自分の土地に建って嫌な思いをされている方もおられます。設備を維持し、安定供給を続けるためには、一般の方に理解と協力をいただくことが必要です。だから公益事業とは謙虚さが求められると気づきました。

こうした環境のおかげで、自己中心的で大人しかった私は、社交性と他者への気遣いが大切だと気づける大人へと成長していきました。なぜここまで変われたのか。それは、この仕事が本当に素晴らしいからです。点検に向かうと「ありがとう」と言ってもらえる。その時、この仕事をやっていて良かったなと思えます。プライドだってあります。青臭いかもしれませんが、その地域の電気を支えているという自負が、電気業界で働く人々の心の支えになっているのではないでしょうか。

8月は「電気使用安全月間」。電気は正しく安全に!

電気を安全に使用する方法についても喋らせてください。

電気は非常に便利なものですが、使用方法を誤ると大きな事故につながりますので、ご自身の安全を守るためにも、こまめに予防対策をしてみてください。とくに夏は気候が高温多湿になることから発汗や肌の露出が多くなり、それが理由で電気災害が多く発生する傾向にあります。そのため、毎年8月は「電気使用安全月間」として、全国の電気保安協会では電気を安全に使用するための知識と理解を深めるための活動を行っているのです。私自身も月間が始まる8月1日に駅前広場でPRうちわ配りをするなど、広報活動を行っています。一人でも多くの人に直接伝えるべき、非常に大事なことだからです。

誰でも今すぐできるのは、家の配線やコンセントを見直すこと。これだけで感電や火災を予防できますよ。その他には、濡れた手でコンセント・プラグに触らない、コンセント・プラグに溜まった埃を定期的に掃除するといったことを心がけていただければと思います。

千葉から世界へ。電気を通じて視野がワールドワイドに広がっていく。

電気保安協会は、沖縄を除き、今年から来年にかけて創立60周年を迎えます。

私自身もそれなりに長い時間を電気業界で過ごしてきました。中でも印象的だったできごとは、米国での技術研修と電力会社訪問、設備の保全業務に関する国内外企業調査プロジェクト、アジアを中心とする海外コンサルティング業務などです。これらの経験を通して、視野がグッと広がっていきました。

最初は千葉県で送電業務に携わりましたが、本社に来て各都県での送電業務を知り、他社での送電業務に触れ、同じ送電でも設備や方法が少しずつ異なることを知りました。さらに海外へ足をのばすと、ルールや仕事のやり方が大きく異なります。逆に同じやり方や考え方を発見して感激することもありました。千葉から関東、日本、アジア、最後は世界へ。電気の世界は広いです。

電気は世界中で使われています。ある意味、世界の共通言語でもあると思うのです。だから電気を通じて、いろんな交流ができる。意見が異なることもあるけれど、それも面白いんです。全国連絡会では一昨年、フランス電力需要家保安協会(CONSUEL)と定期交流協定を締結しました。これに基づいて先日交流団が来日し、両国の電気保安に関する意見交換を行いました。電気をきっかけにいろんな文化を知れるのは、電気業界の懐がそれだけ深いからだと思っています。そういう環境に身を置くことで、広く深く知見を深め、自分自身が成長できますよ。

電気業界はこれからどんどん大きく成長していきます。電気自動車は今後さらに増えていくでしょうし、皆さんが使っているスマホは電気がないと充電できませんよね。そして、来たる脱炭素社会に向けて、ますます電気は必要不可欠な存在になり、大きな役割を担っていくことになる。もちろん、そこには人材が必要不可欠です。

この世界に来ればいろんな経験を積めます。公益性の高い仕事であらゆるシーンで活躍できますから、一人でも多くの方に電気業界へ興味を持っていただきたいです。私たちと一緒に電気の未来を作っていきましょう。

日仏技術対談! フランス人が驚いた日本の研修システムと”おもてなし”精神

フランス電力需要家保安協会(以下、CONSUEL)の主要メンバー4名が、日本の電気保安の取り組みを視察するために来日。関東電気保安協会の技術研修所やEV用…

一覧に戻る

一覧に戻る