現場レポート

「電気を止めるな!」電気保安業務に従事する僕が伝えたいこと 後編

目次それぞれの選任の仕方外部委託人材が生まれるまでの“関門”とは電気を守れ!プロフィール それぞれの選任の仕方 電気主任技術者の選任には、次の3つの方法があります。 ・自社選任 社内で選任者を選ぶ方法です。 […]

それぞれの選任の仕方

電気主任技術者の選任には、次の3つの方法があります。

・自社選任

社内で選任者を選ぶ方法です。社内の有資格者が電気主任技術者の仕事を担当します。

・外部選任

社内に有資格がいない、でも電気主任技術者を常駐させたい。そんな時に他社の設備管理会社に電気主任技術者の仕事を委託します。

・外部委託

スーパーや飲食店などの小規模な施設では受電する際は高圧ですが、実際に利用する時には100Vや200Vの低圧にしてエアコンや蛍光灯に利用するだけのため故障のリスクが低く、社内に専門の有資格者を置くことはほとんどありません。

そんな場合は他社に電気主任技術者の選任を依頼し、必要な時のみ点検してもらったり、定期的な点検とトラブル対応をお願いしたりします。

ですので、小さな店舗や施設にとっては外部委託の制度がとても助かるものとなります。普段は技術的な仕事が発生しないため、電気のスペシャリストを雇用する必要がないためです。また電気のことを考えずに済むので本業に集中できます。

以上から、外部委託という制度はなくてはならないものだということがわかるのではないでしょうか。ただ、この外部委託人材を誕生させるためには、様々な“関門”を突破しなくてはなりません。

外部委託人材が生まれるまでの“関門”とは

関門その1:電気主任技術者の資格を取得しなければならない

外部委託人材になるには、まず電気主任技術者にならなくてはいけません。これは自社選任、外部選任を目指す方でも共通です。そして、電気主任技術者になるためには電気主任技術者試験に合格する必要があります。電気主任技術者試験は、合格率10%を下回ることが多い筆記試験と、認定校を卒業し実務経験を積んだ後、面接、書類提出という長い道のりを経ることでやっと資格取得ができる認定試験という方法の2種類があります。

このように、電気主任技術者への道は大変険しいものですが、合格すれば多くの職場で尊敬される立場となることができます。

関門その2:実務経験が積みにくく、粘り強く働かなければならない

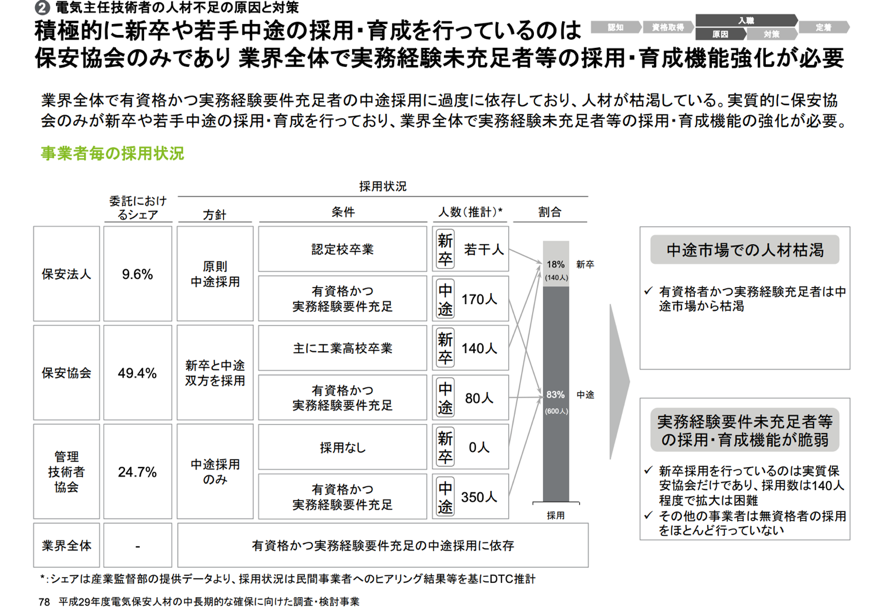

外部委託人材になるには、保安法人か保安協会に就職するか、管理技術者となって独立するかしか手段がありません。(本来、保安協会は保安法人に含まれますが、上記データでは分けて説明されています)

そして、新卒で外部委託人材として原則受け入れてくれる企業は保安協会のみであるため、外部委託人材になるには電気保安協会に就職せねばならないのです。

では、既卒ならどうでしょうか?既卒の場合も、電気保安の実務経験が複数年必要となるため、簡単には外部委託人材になることができません。(もちろん年数は最低条件ですし、スキルが伴っていないと難しいのです。さらに、採用面接もあります)。ビルや公共施設での電気保安実務を積んだのち、実力が伴っていれば保安法人や保安協会に就職することができます。

また、管理技術者も同じように複数年の実務経験が問われます。管理技術者とは保安法人や保安協会に所属するのではなく、個人事業主として開業する人のことを指します。ただ、社内業務として電気関係の仕事が少ない、またそのことから会社としても面倒や手間がかかるため実務を行わせないなどを理由に、実務経験を積むことが難しいのが現状

です。

僕の場合は職場の先輩電気主任技術者が丁寧に指導してくれるため、現在、着実に経験を積むことができています。その方の心ひとつで僕のスキルが大幅に変わるかもしれないと感じましたが、きめ細やかな指導を受けているので、日々、スキルアップを実感できています。それでも電気保安業務が頻繁にあるわけではありませんが…。

電験資格は参考書や過去問を見て勉強すればわかりますが、電気保安の実務は大きい箱やら、電線やらがただ並んでいて、一目ではどこから手をつけて良いかすら検討がつきません。電気保安にはマニュアルなんてありませんし、基本の業務はトラブル対処です(停電作業という代表的な電気主任技術者業務が存在しますが、その基本的な内容に関しては流石にマニュアルが存在します)。

僕は電験の資格を持っていますし、座学についてはすでに習得しています。ですが、この業務を通して、座学と実務の知識のズレを補修するのは決して簡単なことではないと実感しています。電気のオンオフですら、そもそもブレーカーがどこに存在しているかわからなければできませんから。それに電気は目に見えるものではないため、闇雲に作業をすることは非常に危険です。

以上から実務経験を積むことがいかに困難であるかがわかっていただけたのではないでしょうか。そして、この実務経験を経なければ外部委託人材にはなれません。

関門その3:仕事への知名度が低く、目指す若い人材が少ない

これが一番の問題です。

そもそも、電気主任技術者という仕事自体を知らない人が多いので、外部委託人材なんてもちろんご存知ないかと思います。

電機メーカーのように、家電量販店で販売されるような新しい製品を開発するお仕事でもありません。ゼネコンのように大きな建物がライトアップされ、その地域の象徴になるようなものを作るお仕事でもありません。

上記2つのように誰もが知っている、憧れる、あなたの生活を発展させる、そんな仕事ではないですので知名度はあがりません。

しかし、電気保安は「あなたの生活を守る」ために、なくてはならないお仕事です。そしてその仕事を担当しているのが電気主任技術者であり、外部委託人材なのです。

電気を守れ!

今後、どんなに世界が変わろうとも、人々は電気を必要としながら生きていくことでしょう。電気はそれほど生活に密着しているものですし、ほとんどの仕事は電気がなくてはなりたちません。生活の根底を支えている電気。生活の基盤を築いている電気。すべて人に灯りを届けるこの仕事は、たとえ目に見えなくても、本当に素晴らしいものです。

この記事を読んで、少しでも電気の仕事に興味を持っていただけましたら幸いです。是非、僕と一緒に日本の電気を守っていきましょう!

プロフィール

どわーふ

私立大学大学院(博士前期課程)卒業後、大手メーカーで電気部品の開発業務に従事。現在はとある施設にて電気主任技術者として高圧電気保安業務を担当している。また、フリーライターとして「電気主任技術者が運営する就活転職応援サイト」https://denken.site/を運営中。Twitterのアカウントはこちら。

一覧に戻る

一覧に戻る