生活と電気

「直流と交流」世の中にある2つの電気について知ろう

電気には、直流と交流の2種類があることをご存知でしょうか。両者の違いは「電気の波形」です。…と言っても、少し難しい表現に感じるかもしれませんね。

今回は身近なものについて考えることで、この直流と交流というものについて理解していきましょう。

直流と交流とは

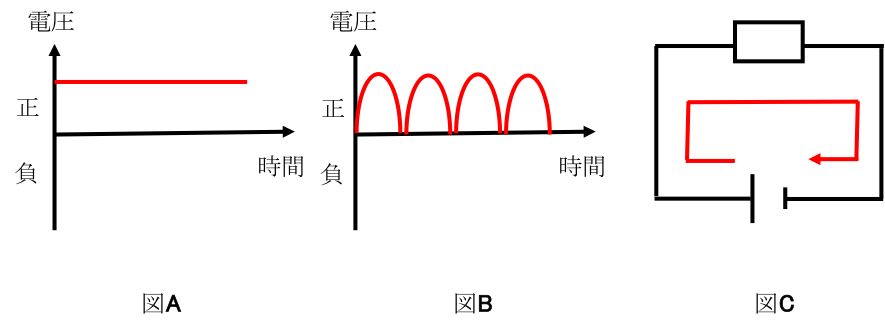

直流とは、図Cのように同じ方向に電気が流れ続ける現象をいいます。方向が同じであればいいので、図Aだけでなく図Bのように電気の大きさが変化してもそれは直流です。

また、交流とは、図Fのように方向が変化しながら電気が流れる現象をいいます。「波形が波打っているものが交流である」と勘違いしている方がたまにいますが、それは波形の形のイメージが強く頭に残っているからでしょう。 図Eはもちろん交流ですが、図Dのような波形でも交流となります。これを知っているだけで物知りであることを周囲に自慢できるかもしれませんね。

普段利用している電気はどっち?

ただし、普段から多く利用しているのは交流です。その理由は、発電所から送られてくる電気は交流のため、コンセントの電気も交流だからです。また、利用する電圧を変えることが直流に比べて簡単なことも理由の1つ。 電気機器に流れる電気をコントロールするために、電圧を変えることはとても重要です。 交流の電圧を変えることは「鉄の棒に銅線を巻く」というシンプルな構造の製品の変圧器(トランスともいい、巻く回数を調整することで電圧をコントロールできます。)を使用できるため、非常に容易なのです。

それに対して、もし直流の電圧を変える場合は多くの部品を用いた回路を用いる必要があり、非常に複雑なのです。 また、直流の電気として普段利用している例としては乾電池があります。コンセントの100ボルトとは違い、「1.5ボルト」ととても小さな電気です。乾電池を利用する製品では必要な電圧に合わせて個数を設定しています。

直流と交流の電気製品

直流:スマホやパソコンのバッテリーなど バッテリーは直流の電気を利用します。コンセントの交流の電気をACアダプターにて直流にして、電気を供給しています。 交流:IHヒーター、電子レンジなど 電磁波を利用するには交流の電気が必要となってきます。こちらは通常の50Hzや60Hzの周波数ではなく、高周波の電気を用います。

まとめ

いつもの生活の中で何気なく利用している電気には、実は多くの技術が詰まっています。 もし今後何か電気機器に関わる機会があればただ使うのではなく、どんな技術が詰まっているのか少し興味を持ってみませんか?

プロフィール

どわーふ

私立大学大学院(博士前期課程)卒業後、大手メーカー2社で電気部品の開発業務に従事。現在はとある施設で電気主任技術者として電気保安業務を担当。また、フリーライターとして「電気主任技術者が運営する就活転職応援サイト」を運営中。

一覧に戻る

一覧に戻る