現場インタビュー

感電事故を減らし、安心・安全な電気との暮らしを実現したい!電気の可視化に挑む戦士たち in 千葉工大【インタビュー・前編】

電気と聞くと、みなさんはどのようなことを思い浮かべるでしょうか。

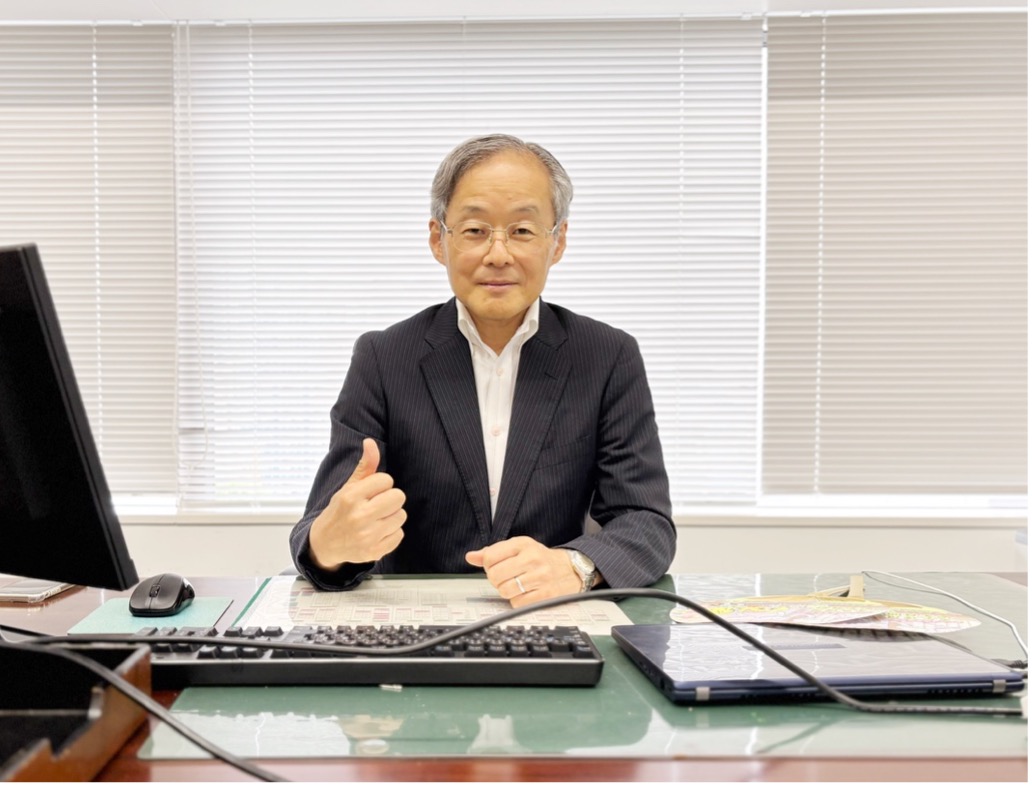

「生活する上でなくてはならないもの」と考える人もいれば、「触ったら死んでしまう危ないもの」と考える人もいるかもしれません。実際、電気は私たちの生活に欠かせないものですが、一歩、扱い方を間違えると命を奪いかねない危険なものでもあるのです。今回は、そんな電気を可視化するための研究をおこなっている千葉工業大学の佐藤宣夫教授の研究室にWattMagazine編集部が潜入。日々、電気の研究に勤しむ学生さんと佐藤教授に取材しました!

(写真:左から,角君,長嶋君,大山君,佐藤教授)

プロフィール

佐藤 宣夫(さとう のぶお)教授

千葉工業大学 工学部 機械電子創成工学科教授。計測工学を基盤にして、半導体に関わる様々な研究を行っている。2年ほど前から飼い始めた、猫(キャンディ)との距離感が測れずにいる。

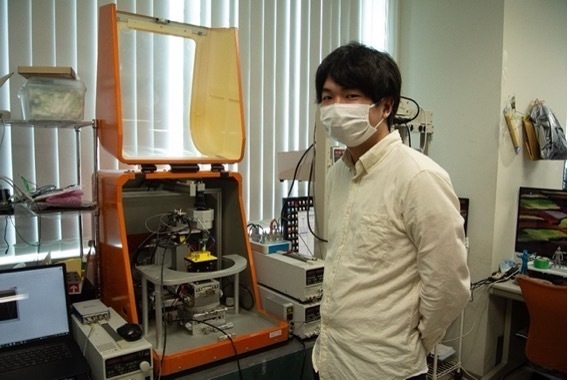

角 真輝(すみ まさき)さん

同大学 工学研究科 工学専攻 博士後期課程1年。高校生までサッカーに没頭。大学3年生のころに無力さを感じて研究に没頭し、気づけばDoctor of Philosophy。

長嶋 一真(ながしま かずさな)さん

同大学 工学研究科 機械電子創成工学専攻 修士課程1年。高校球児として、甲子園を目指した。最近の趣味は麻雀とゴルフ。「誠実」に生きることをモットーにしている。

大山 祐生(おおやま ゆうき) さん

同大学 工学研究科 機械電子創成工学専攻 修士課程1年。1時間半を掛けて大学に通学しているが、大学が大好きでまったく苦に思っていない。電車の中で読書することに嵌っている。

電流が目で見えるってほんと!?

――佐藤教授の研究室では、どのような研究を行っているのでしょうか。

佐藤:「小さなモノ・コトを正しく計測するための研究に取り組んでいます。今、一番に力を入れているのは、電流がどこを通電しているのかを見えるようにするというものです。そのために『そもそも電流ってなんだろう』といった物理の本質部分に迫り、必要な調査をして、モデル化を目指していきます。高校生までは、教科書に書いてある内容を学んでいくことを中心に勉強をしますが、大学の勉学は教科書の中身をつくっていく―自らの冒険で地図を描いていく-そのような活動をしているイメージを持ってもらえたらうれしいですね。

電気は非常に便利で役に立つものですね。ただし、目に見えないので危険な場面に遭遇することもありえます。台風などの自然災害時に、切れた電線に触れて感電してしまったという悲しい事故の話を聞きますが、触る前に電気が通電していることが視覚的にわかれば、そうした危険な事故を防ぐことができるはずです。そういった安心・安全に、電気と暮らせる世の中とするために、電気を見えるようにする、電流の可視化に関する研究を進めています」

―― どのようにして電流の可視化をされているのでしょう。

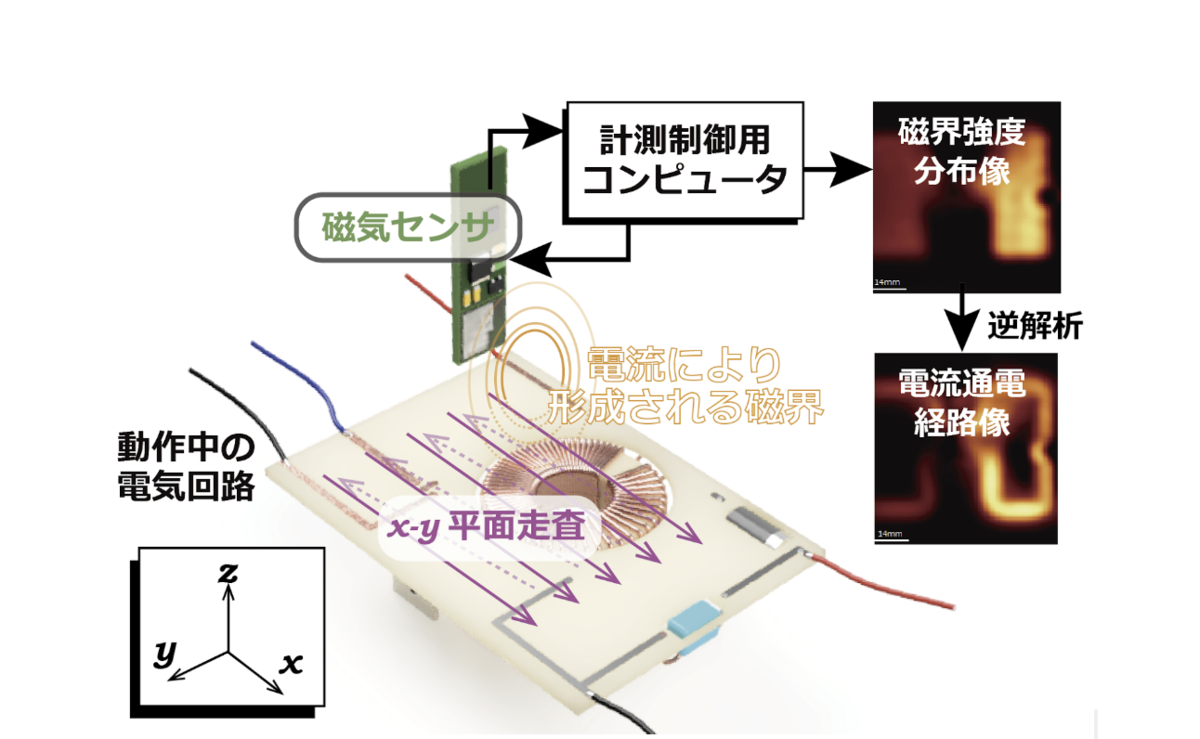

佐藤:「電流の通電によって発生する『磁界』を検知し、コンピュータで処理して、電流を目で見えるようにします。電流が通電するとその周りに磁界ができることは習ったと思いますが、その磁界を、磁気センサで読み取り、その強さをスキャンした後、コンピュータで逆算処理して電流の通電状態を特定することによって、可視化できたと表現します。 つまり,電流が通電したことで形成された磁界を検出して、このような磁界になるためにはどのような電流が存在するのかを解析して、電流の通電箇所を特定するという手順です」

―― なぜ磁界を利用して電流の可視化を行っているのですか。

角:「磁界をうまく利用することで、見えない電流の有無を確認することができるからです。一般的に使用されている回路はパッケージ等に囲まれているため、直接、中を通る電流を測定することが困難です。

回路が露出していれば、どこに電圧がかかっているか、どこに電流が通電しているのかは測定できますが、露出していない場合は確認することはができません。しかしながら,磁界は包装状態に影響されにくく、つまり、中身が見えないものでも電流の有無を確認することができます。」

安全な作業を支える、これからの未来を担う技術

――今後、どのような場所でこれらの技術が活用されていくのでしょう。

佐藤:「電気を扱う電気従事者の人に向けて、作業時に使用するグローブにこの技術を組み込むことをはじめています。

グローブの近くで電流が通電していることを探知する機能を搭載させて、わずかな磁界の変化を検知した際に、グローブが音を出して知らせるというしくみです。最初に電気に触れることになる可能性が大きい指先に、この装置を付ければ、大きな事故を減らすことにもつながるはずです。

ここからさらに研究を進め、“電流を可視化できるゴーグル”のようなものを開発し、電流が通電していることを確認しながら作業できるように応用したいと考えています」

角:「また、これらの技術はもっと身近なもの――たとえば、iPhoneやNintendo Switchといった細かな機械の点検にも応用できると考えています。最近の電子機器は多機能かつ小型化を実現するため、回路を小さくすることが求められます。この小型化に伴い、非常に精密な作業が必要となったため、電界を偏らせないための高度な技術が必要とされているのです。目で確認しながら通電状態を確認する作業ができるようになれば、電界が集まることによって発生する劣化や発火といった事故も減らせることができるでしょう。

電気に関する事故やトラブルは、命を落とすものにつながってしまうんです。数年前にも、機体にしっかりとハンダ付けできていない箇所があったため、航空機が墜落してしまうという痛ましい事故が起きています。人命を預かる機械や乗り物、そしてそれが精密な機械になればなるほど、ほんの些細な不具合が人の命を奪ってしまう。この事故を機に、小さなもの(精密なもの)こそ評価すべきことであり、人を守るためにも電流は見えた方がいいと強く思いました。電気の可視化はこれからますます必要になってくると考えています」

―― ゴーグルやグローブの開発はあと何年で実用化されていくでしょうか。

角さん:「グローブの試作はもうすでに動きはじめていますので、製品化するためにも、これからはこの技術を事業化すること、そして企業とコネクトしていくことが必要になります。すでに原理はできていますし、この技術が誰のためにどんなシーンでどのように役立つかをしっかり伝えられるよう、積極的に製品化に向けたアピールをしていきたいですね」

後編では千葉工業大学の学生さんと佐藤教授が電気の未来について語っていただきました。こちらもチェック!

「かっこいい」が原動力!最先端で電気を学ぶ学生たちが考える電気のミライとは【インタビュー・後編】

安全・安心な電気との暮らしを求め、日々、電気を可視化する研究を行っている千葉工業大学の佐藤宣夫教授の研究室。そんな佐藤教授の研究室にWattMagazin…

千葉工業大学

千葉工業大学の公式ウェブサイトです。千葉県習志野市と東京スカイツリータウン®にキャンパスがあり、現存する日本の私立工業大学で一番長い歴史を有します。

一覧に戻る

一覧に戻る