現場インタビュー

仕事をしながら電験三種の資格を取得するには?電気工事士から転職した電気主任技術者に聞いたスキマ時間の勉強法とモチベーションを保つポイント

電気業界の資格でも、非常に難易度が高いとされている「第三種電気主任技術者試験」。近年では、コンピュータで受験するCBT方式の導入や受験できる回数が年に2回になるなど、チャレンジしやすい環境になりつつありますが、それでもやっぱり「難しい」という声がちらほら…。

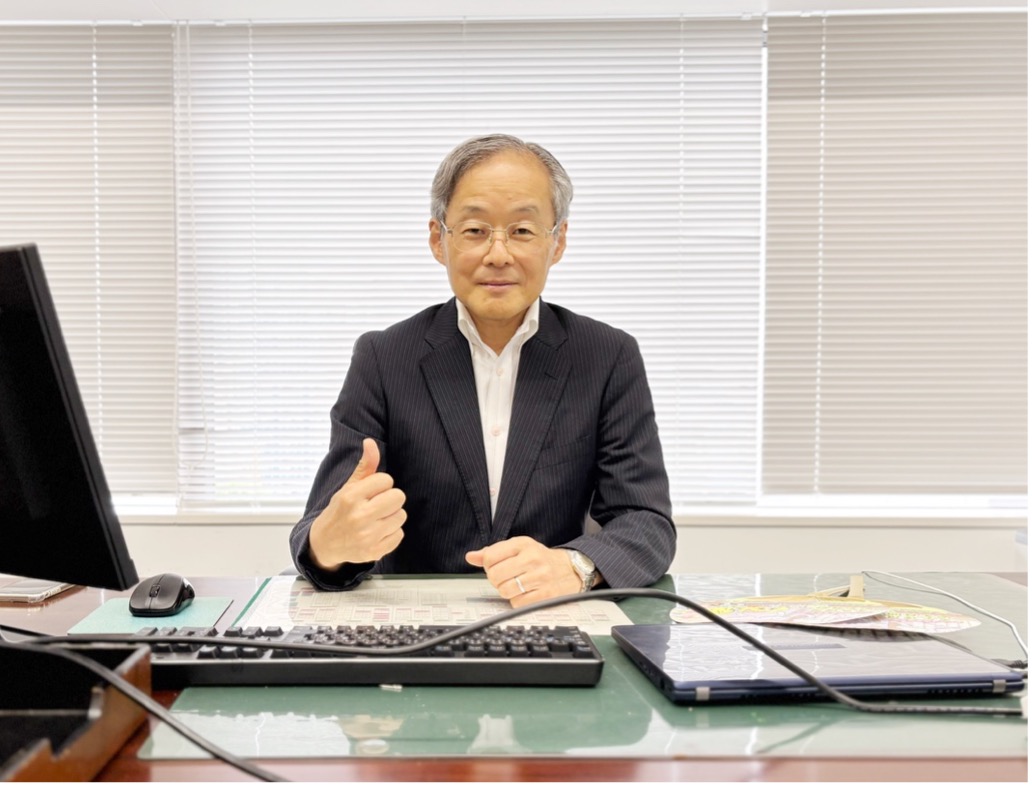

本記事では、電気工事士の仕事をしながらその難関試験を受け、3年かけて資格を取得したという石田さん(仮名)に、資格を取得しようと考えた背景から勉強のコツ、実際に電気主任技術者になって気づいたことなどを伺いました。

「長く安定した仕事がしたい」と考え、電気主任技術者を目指した

――現在のお仕事について教えてください。

通常、高圧受電設備が設置された施設に関しては、電気主任技術者を一人選任し、常勤させなくてはならないのですが、一定の条件を満たしていた場合、外部委託をすることができるんです。私はその外部委託の電気主任技術者として、いくつかの物件を担当し、経済産業省の保安監督部が定めた保安規程に則って、月に一度の月次点検、年に一度の停電を伴う年次点検の作業を実施しています。

――個人事業主ということですが、どのようにお仕事をいただいたり、スケジュールを調整したりしているのでしょう。

個人事業主ですので、自分でスケジュールを調整しています。一般的には、月の前半に月次点検を、後半は年次点検の応援に備えるケースが多いようです。年次点検はヒューマンエラーを防止するため2名以上の複数名で行う必要があり、他の電気主任技術者の方とコミュニケーションをとって、連携しながら作業をすすめます。

横のつながりが大事になってくるので、電気主任技術者が集うイベントなどに参加したり、電気管理技術者協会へ所属したりして、いろんな方とご挨拶するように心がけています。そうすることで、年次点検の応援に呼んでいただく機会が増え、その時に作業した現場から新たな次の現場へ…という感じで、どんどんお仕事がつながっていくんです。また、新人の時は応援に呼んでいただいた方からお知り合いの電気主任技術者に「応援で呼んであげて」と声がかかり、現場に呼ばれるケースもあります。

私は前職が電気工事士だった関係で、すでに建設系の会社さんとお付き合いがありましたし、高圧受電設備の工事を行う際は電気主任技術者を置かなくてはならないことを知っていましたので、転職前にお声がけしていました。電気主任技術者になって日は浅いですが、さまざまなご縁があって、今ではいくつもの現場でお世話になっています。

――電気工事士として勤務されていたところから、電気主任技術者に転職された理由はなんだったのでしょう。

私はもともと電気工事士として、電力が引き込まれていない工事現場で外部から電源を供給できるようにして、工事が終了したら撤去するという仮設電気工事を行っていました。重い工具などを持って足場をかけずり回ったり、高層マンションでも、工業用リフトが使えない時は階段で分電盤などの重い装置や工具を運んだり、なかなかの体力仕事だったので、ある時ふと、「果たして、60歳までこの仕事を続けられるだろうか」と考えるようになって…。そこで、長期的かつより安定した仕事がしたいと、電気主任技術者を目指すことにしたのです。

前職でも電気主任技術者の方と接する機会がありましたので、どんなお仕事をしているかは理解していましたし、電気主任技術者は仕事が安定しているし、話を聞くと80代、90代まで現役で働いてらっしゃる方もいる。それがすごく魅力的に映りました。

――そもそも、電気工事士になったきっかけとは?

大学を卒業後は建築系の企業に勤めていましたが、数年経ってから会社が傾いてしまって。そこでお付き合いのあった電気工事会社の方からお声がけいただき、転職しました。学生時代は文系を専攻していましたし、電気の知識はゼロの状態。それでも働きながら知識と技術を身につけ、資格を取得。電気工事士として場数を踏むなかで、電気業界で働く面白さに目覚めていきました。

3年かけて電験三種の資格を取得。一番の力になったのは身近なSNSだった

――電気主任技術者への転身を考えてから資格取得まで、どれくらいの時間がかかりましたか?

電気工事士として勤務していた時に、もっとスキルを伸ばしたいと、第一種電気工事士の資格を取得しました。そのときに周りから「次は電験三種だね」と言われて、勢いでチャレンジしたのです。この時はまだ、具体的に転職することを考えていませんでしたが、まずはどんなものかと、電験三種の1項目「理論」のテキストを入手。ページをめくった瞬間、一瞬で頭が真っ白になりました(笑)。今までは過去問を解いて、覚えるべきことを覚えていればなんとか筆記試験をクリアできましたが、電験三種は覚えたところで確実に解ける問題じゃない。試験を受けてみたところ、見事に結果はボロボロ。これは腰を据えて勉強しなくてはならないなと、1年かけて理論をメインに勉強しました。

当時はまだCBT方式が採用されておらず、試験も年に一度のみ。ですので、一年しっかり勉強して、翌年に備えました。その後、理論と電力の科目を受験し、合格を勝ち取りました。あと2科目なら意地でも資格を取るしかない。そこからさらに火がついて、勉強を重ね、機械と法規を受験。結果的には3年かけて資格を取得しています。

――電気工事士の仕事をしながらどのように資格試験に向けた勉強をされてきましたか。

勉強開始後は、過去問をひたすら解いていました。理論に関しては、はじめ、1問解くのに1時間半くらいかかっても間違うほどの実力でした。「理論」の試験時間は90分ですから、このままでは受かるわけがない。さらに、全く同じ問題が出題されるわけではないため、過去問を解くだけでは間に合わない…。それでも理解を深めるために、過去問は10年分を10周近く、何度も解き、わからないところは参考書を全て写し書きしてインプットしました。

通勤時間や現場移動時の相乗り時間にテキストを読み込んだり、自家用車で現場に向かう時は教材のDVDを音声だけ流したりして、とにかく毎日学ぶことを習慣化させることに注力。なかでも一番力になったのがXです。Xには、同じように資格取得に向けて勉強を頑張っている方がたくさんいて、情報交換したり、励ましあったり、時にアドバイスをもらったりすることもあって。一人だと辛い時もあるけど、仲間がいると思うと挫けそうになっても自分を奮い立たせることができる。わからないこともXに投稿すれば丁寧に解説してくださる方がいますし、本当に力になりました。

試験前はとにかく隙間時間をフルに使って勉強。週末は1日8時間くらい勉強していましたが、それも家族の理解があってこそ。仕事をしながら、そして家族と生活しながら勉強時間を捻出しなければならないので、家族の理解を得ることは非常に重要でした。家族や仲間のサポートがあったので乗り切ることができましたし、本当に感謝しています。

「生活と産業を止めない」その思いが活力になる

――電気工事士から電電気主任技術者になって変わったことや気づいたことはありますか?

電気主任技術者になってすぐ、協会からの紹介で、とある物件の見積もりを取らせていただく機会がありました。そこで、物件のオーナー(社長)さんと面談し、「どのような経緯でお見積もりをご依頼くださったんですか?」と尋ねたんです。そうすると、「今の担当者は『この設備に不具合があります』といった事務的な報告はくれるけど、詳しい説明がないので、何をどうしたらいいのかわからなくて困っている」と言うのです。

その社長さんは、状況を理解したうえで適切な対応をしたいとおっしゃっていました。たとえば、病院に行けば症状にあったお薬を処方されますよね。それが、症状が良くないと言われただけで、具体的な対処方法を教えてもらえなければどうでしょうか?私たち電気主任技術者は電気のお医者さんです。電気は目に見えないため、ブレーカーは蛇口、電線は水道ホース、測定した数値のことは血圧が高い・低いなど、身近なものに例えて説明しながら、お客様が理解できるまで丁寧に説明しなくてはなりません。

電気工事士の時はエンドユーザーとなるお客様とお話しする機会がほとんどなく、基本的にチームのみでコミュニケーションをとっていたため、専門的な会話がスムーズに通じていました。でも、今はいろんなお客様と各々に向き合う必要がある。つまりお客様に寄り添い、お客様に合わせたコミュニケーションが求められます。お客様の顔を見ながらお話をするなかで、「ありがとう」「信頼しているよ」という言葉を直接いただけるのは、この仕事をしていて本当に良かったと思うことですし、やりがいにも繋がっていますね。

――ありがとうございました。最後に、電気業界で働く魅力、面白さについてお聞かせください。

暗くなれば照明をつけると灯りが灯るし、暑いと感じればコンセントにプラグをさすことで扇風機の風が吹く。電気は使えて当たり前のように思われがちですが、当たり前を維持するには定期的な点検とメンテナンスが不可欠です。人の体と同じで放っておけば病気(故障やトラブル)になるかもしれません。その病気を予防するのが私たちの仕事です。

生活や産業を絶対に止めてはならない。そう言う使命感が魅力であり、やりがいであり、面白さにつながっている気がします。また、再生エネルギーや蓄電池など、つねに新たな技術が入ってくるので、長く学び続けることができるのも電気業界で働く魅力ですよ。

プロフィール

石田さん(仮名)

電気工事士として勤めながら電験三種の資格を取得。現在は電気主任技術者としてさまざまな現場で活躍中。

一覧に戻る

一覧に戻る