電気機器のしくみ

電磁石は何に使われているの?コイルとの関係性も含めて解説!

コイルと電磁石は私たちの生活の多くの場面で大活躍している電気の部品のひとつです。この記事では、コイルと電磁石の関係性、どんな製品に使用されているのか、仕組みとともにわかりやすく解説します。

目次

コイルと電磁石の関係性

コイルとは細い銅線をぐるぐるとらせん状に巻いたもので、電子部品の仲間です。銅線(金属)をぐるぐると巻くだけで電気的・や磁気的なエネルギーを発生する部品になり、身の回りの家電から工業用品に至るまで、さまざまな場面で活躍する製品に変わります。

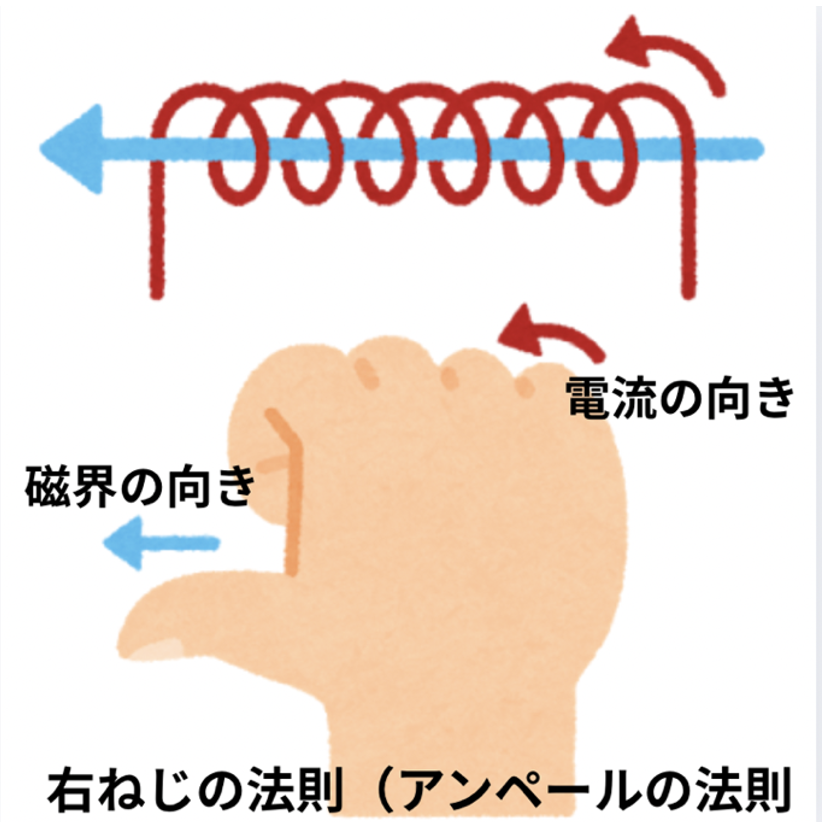

このコイルを金属でできた鉄心に巻いたものが電磁石です。電磁石の原理は、直線状の導線に電流が流れる際に、電流の向きを右ねじの進む向きとした場合、磁界の向きは右ねじの回る向きと同じになる、「右ねじの法則(アンペールの法則)」に基づいています。

電磁石最大の特徴は、電流が流れているときだけ磁力を持ち、電流を止めると磁力を失う点です。電磁石の磁力を増やすには、コイルの巻き数を増やしたり、コイルの中心部に鉄しんを入れて磁化させたりする方法があります。磁界の強さはコイルの巻数と電流の大きさに比例して増長するため、少ない材料で大きなエネルギーを生み出すことができるのです。

電磁石を理解する!ポイント1 コイルと電磁誘導

コイルの中の磁界が変化することでコイルに電流が流れる現象を「電磁誘導」と言い(コイルの中心に磁石を近づけるとコイルに電気が流れること)、電磁誘導によってコイルに流れる電流のことを「誘導電流」と言います。

電磁石を理解する!ポイント2 磁石には2種類ある

磁石には、「電磁石」と「永久磁石」の2種類があります。電流を流すと磁力を持つのが「電磁石」で、本体そのものが磁力を持ち、永久に磁力を発生し続けるのが「永久磁石」です。

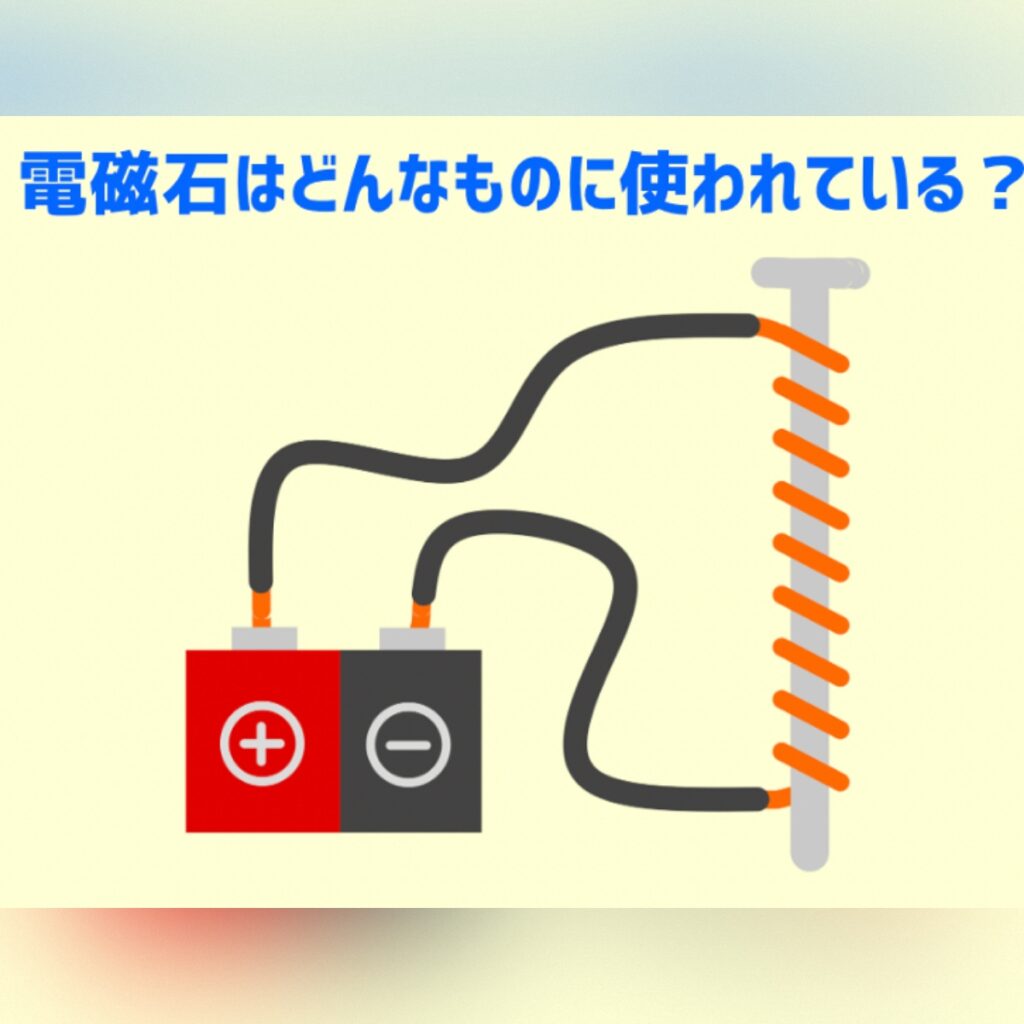

こんな身近なところにも!電磁石が使われているもの

電磁石には、「オン・オフができる」「N極とS極を変えられる」「磁力を変えられる」といった性質があります。これらの性質を活かして、電車などの乗り物から携帯電話や電子レンジを含む家電、MRIなどの医療機器に至るまで、多くの製品に使用されています。

◆乗り物系:リニアモーターカー、電気自動車(EV)やハイブリッド車のモーター、電車のモーター、エレベーター、電動アシスト自転車など

◆医療系:MRI(磁気共鳴画像装置)、磁気浮上式人工心臓ポンプ、放射線治療装置のリニアックなど

◆その他:電磁石クレーンや制御機器、発電機など

モーター

モーターは、電磁石と永久磁石で構成されており、電磁石と永久磁石が引き合ったりしりぞけあったりする力を利用して回転します。扇風機や掃除機、エアコンのファンやコンプレッサー、冷蔵庫の冷却装置、電気自動車やハイブリッド車の駆動用モーター、車のパワーステアリング、エレベータやリニアモーターカーなど、非常に幅広い分野で活躍しているのです。

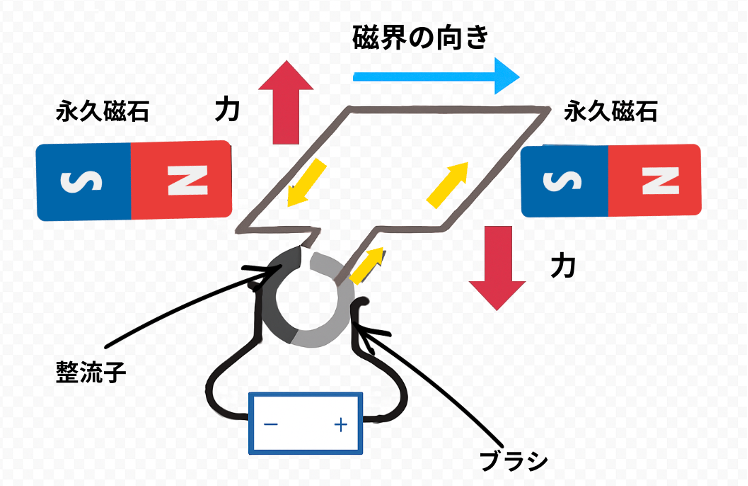

モーターの仕組み

コイルの両端は整流子とつながり、整流子は電極のブラシと接触しており、電流を流すと、プラス側のブラシから整流子、コイルからマイナス側の整流子、ブラシという順番で流れます。そして、N極とS極の間に発生した磁界の中にあるコイルへ電流が流れると、電磁力(ここではモーターを回転させる力のこと)が生まれるのです。

N極側のコイルは上向き、S極側のコイルは下向きに力が働き、コイルは時計回りに回転します。コイルが90度回転して整流子はブラシから離れると、電流が流れず電磁力は失われますが、惰性で回転が続きます。そうして、整流子が再びブラシに接触すると電流が流れ、電磁力が再度発生する、という仕組みです。

こんなに身近なところにも!コイルが使われているもの

電磁石同様、身の回りにはコイルを使った製品も数多く存在します。ここでは代表例とも言える3つの製品について解説します。

ICカード(Suicaなど)

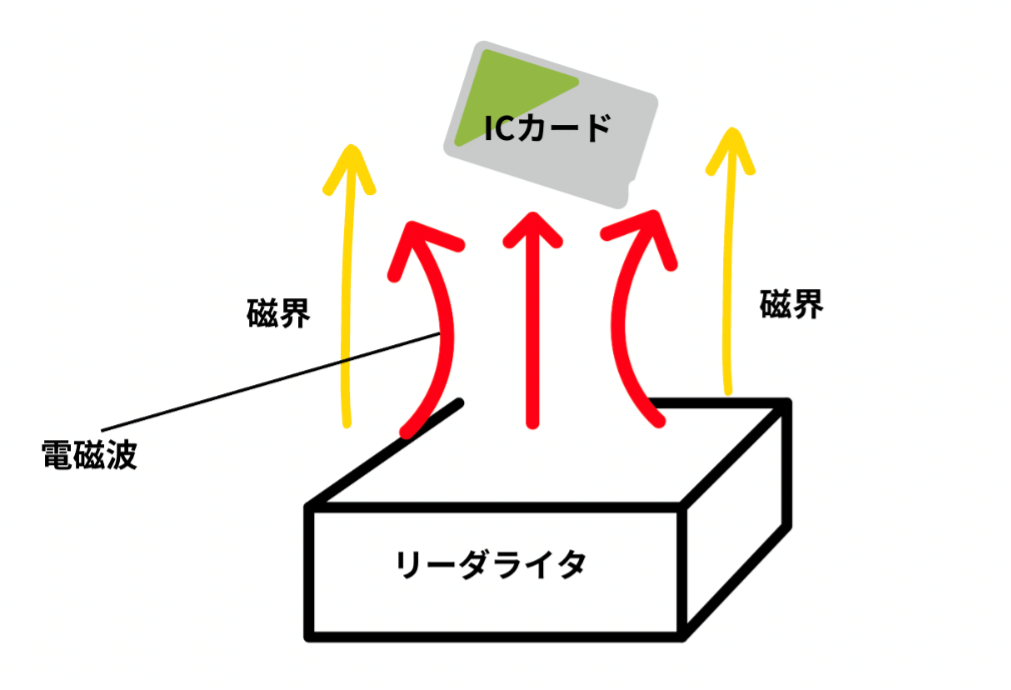

多くの方が使用している交通系ICカードの中には、コイル式のアンテナとICチップが内蔵されており、外部の端末には記録媒体からデータを読み取ったり、書き込んだりするためのリーダライタが組み込まれています。

リーダライタから磁界が発生しているため、ICカードをかざすと、カードの中の磁界が変化して電流が発生するようになっています。電磁誘導によって発生した電力と電波により、リーダライタからICを動かす電力が供給され、データの送受信が行われているのです。

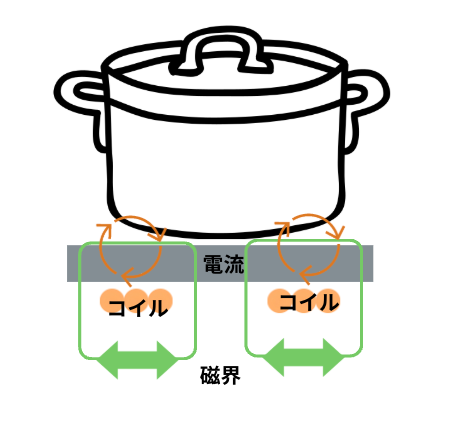

IHクッキングヒーター

IHクッキングヒーターの中にコイルが内蔵されており、このコイルに交流電流を流すと磁界が発生します。ここでは、交流によって磁界が変化し鍋の底に渦電流が発生し鍋が発熱します。火を使わない安全な技術としても知られていますね。

変圧器

日本国内における家庭用コンセントは100Vに設定されていますが(ただし、大容量のエアコンには200Vもあります)、実はここでもコイルが活躍しているのです。

私たちが普段から利用している電気は発電所で作られますが、そこでは500,000V〜275,000Vという特別高圧の電気が生み出されています。この電圧をそのまま利用するのは非常に危険であるため、私たちの家庭に届く過程で100Vに降圧しますが、その際に必要となるのが変圧器です。なお、参考までに、電気の大きさによる人体への影響は次のようになっています。

0.005A:痛みを覚える

0.010A:我慢できない痛みが走る

0.020A:痙攣、動けない

0.050A:非常に危険(大きなやけど)

0.100A:致命的(死に至る可能性)

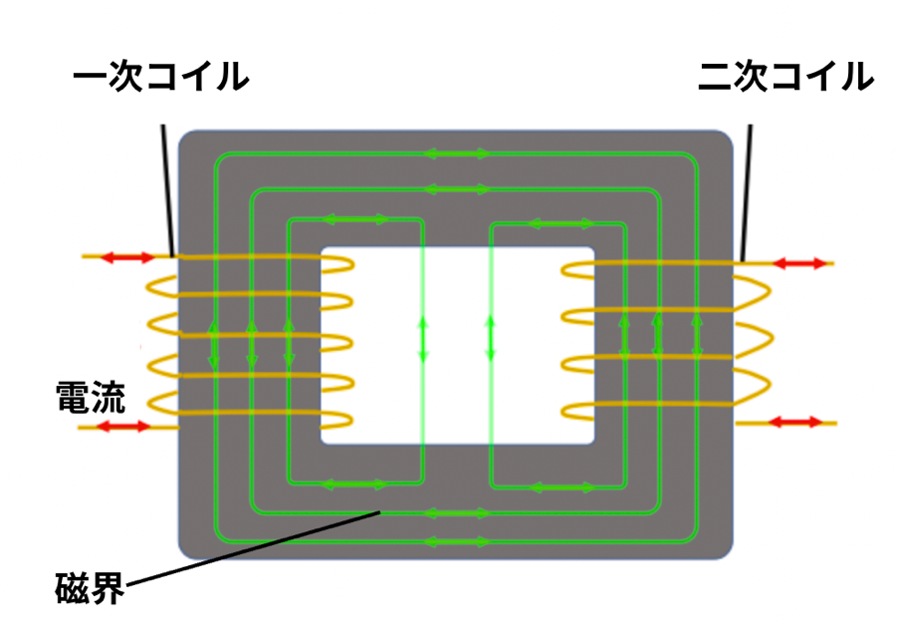

低電圧である方が感電した際に人体への影響が低減できるとして100Vになっているのです。まず、変圧器を説明するには、巻き数比という考え方が重要です。変圧器の変圧比は次の式で求めることができます。

「α=N1/N2=E1/E2=I2/I1」

このように、左側のコイル(一次コイル)と右側コイル(二次コイル)の巻き数を調整するだけで2次コイルの電圧を100Vにできます。変圧器はシンプルなのに大きな能力を発揮する電気機器なのです!

電磁石をつくってみよう!

電磁石は自分でも簡単に作ることができます。用意するものは次のとおりです。

⚫︎ビニル導線(太さが0.4mm程度、芯が1本)

みのむしクリップ、乾電池、クリップや画鋲など

① 鉄しんに同じ向きでビニル導線を50回ほどまいていきます。このとき、途中で向きを変えないように注意してください。

② まき終わったら、ビニル導線の両端のビニルを指先でむきましょう。

③ 乾電池とコイルをつなぎます。このとき、みのむしクリップを使用しますが、ビニル部分につけてしまうと接続ができないため、ビニルのむけた部分につけてください。

④ 鉄でできているもの(クリップやがびょう)を近づけて、くっつくかどうかを確認しましょう。

まとめ

今回説明した電磁石とコイルですが、紹介した製品以外にも多くの場所で使用されています。少し視線を傾けてみると、実はこんなに身近にある電気。身の回りにある製品の中で何に使用されているか、ぜひ、探してみてくださいね。

磁石はなぜくっつく?どこまで切り離したらN(S)だけになる?磁石の性質や特徴を解説!

磁石は、不思議な特性がいくつもあり、奥が深いものです。この記事では、磁石の性質についてわかりやすく解説します。

リニアモーターカーやMRIにも使われている「超伝導」をわかりやすく解説!

電気抵抗がゼロ状態の現象になる「超伝導」の素材は、エネルギー損失が極めて少なく強力な磁場を安定して維持できるため、リニアモーターカーにも使用されています。…

右ねじの法則〜電気と磁気の密接な関係

電気関係の法則として最も有名なもののひとつである「右ねじの法則」。なんとなく覚えてはいるけど、どんな法則だったっけ…と思い出せない人も多いはず。電気には欠…

一覧に戻る

一覧に戻る