最新のテクノロジー

リニアモーターカーやMRIにも使われている「超伝導」をわかりやすく解説!

電気抵抗がゼロ状態の現象になる「超伝導」の素材は、エネルギー損失が極めて少なく強力な磁場を安定して維持できるため、リニアモーターカーにも使用されています。この記事では、超伝導の仕組みから歴史、実用化されている機器について解説します。

超電導現象とは

超伝導(ちょうでんどう・superconductivity)とは、ある物質を臨界温度(物質ごとに異なる)まで冷やすと電気抵抗がゼロになる現象のことです。このとき、磁場を完全に排除する「マイスナー効果(Meissner effect)」という性質も同時に現れます。

▶️電気抵抗がゼロになるとは

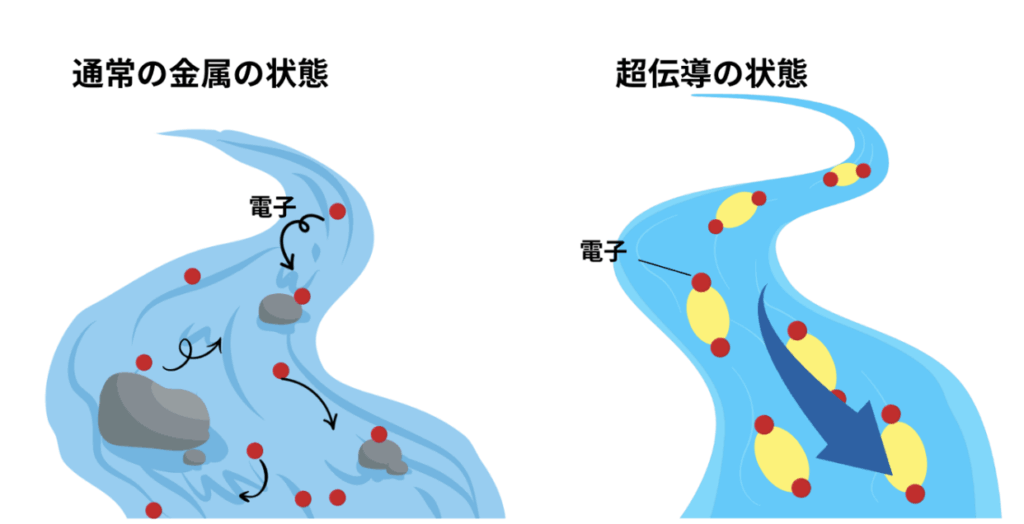

電気抵抗は電流を流れにくさを表すもので、川の中にある岩のようなイメージです。たとえば銅の場合、この“岩(障害物)”があることで、電子が電線を流れる際に自由に進むことができなくなります。

超伝導状態は、物質をある温度(=臨界温度)より低く冷やすことで、2つの電子が引力で結びついてペアを作り、それらによって、電子が大きなかたまりになるため、障害物を乗り越えて摩擦がゼロの状態で動けるようになります。これが超伝導の特徴の一つ、“電気抵抗がゼロになる”状態です。ただし、全ての金属素材が超伝導状態になるわけではありません。

超伝導状態になった一部の金属素材は、熱を発生せず、エネルギーの損失もありません。そして、一度流した電流はずっと流れ続けるという特徴を持っています。この素材をコイル化することで、より大きな磁気を発生させることができるのです。なお、金属は温度を下げると電気抵抗が小さくなりますが、金や銀、銅などは温度がゼロになっても電気抵抗が完全にゼロになることはありません。

▶️マイスナー効果(Meissner effect)とは

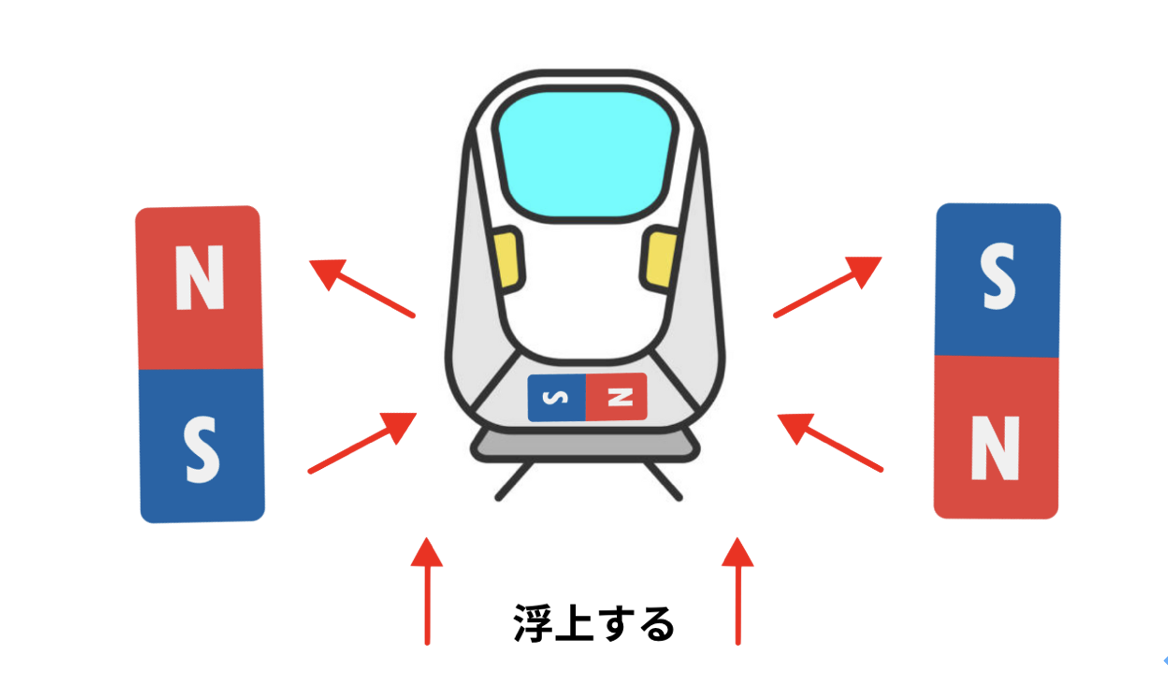

超伝導体を磁場中に置いた状態で臨界温度以下まで冷やすことで、超伝導体内部の磁場が排除される現象をマイスナー効果と言います。超伝導体に磁石を近づけると、磁石から発生した磁場を内部に入れないようにと、極に関係なく強い反発力が生まれ離れようとします。このような性質から、完全反磁性とも言われているのです。

▶️臨界温度 (Tc・Critical Temperature)

超伝導状態になる温度のことを臨界温度(Tc)といいます。

超伝導の発見

オランダの物理学者である Heike Kamerlingh Onnes(ヘイケ・カメルリング・オネス1853-1926)は、1908年7月10日に世界ではじめて液化しないと考えられていたヘリウムの液化に成功し、1911年、液体ヘリウム温度(-269℃)まで冷却した水銀の電気抵抗がゼロ状態になることを発見しました。その後、スズや鉛などでも超伝導現象が起こることも発見していますが、液体ヘリウムでは高価格で取り扱いが難しいことから、なかなか実用化には至りませんでした。

それから時を経て1986年、スイスのIBM研究所が-243℃付近で起きるLaBaCuO系銅酸化物の抵抗異常を発見し、東京大学がこの現象を実験して超伝導であることを確認。これを機に、世界中で超伝導の研究が広がり、転移温度が液体窒素温度(-195℃)を超える高温超伝導体YBaCuO化合物などが次々と発見されました。現在においては、冷却する媒体として安価な液体窒素を使用し、さまざまな機器で実用化されています。

なお、ヘイケ・カメルリング・オネスは低温物理学の開拓者として、1912年にランフォード・メダル(※)を、1913年にはノーベル物理学賞を受賞しました。

※イギリスの王立協会が熱と光のすぐれた研究に与える賞のこと。

金属類を超伝導状態にするには

金属を超伝導状態にするには、極低温に冷やすのが一般的な方法です。現在、超伝導材料として使用されているのは、レアメタルなどの単金属や金属間の化合物からなる合金、そして酸化物です。液体窒素で(およそ-196℃)で冷却することで、これらの電気抵抗がゼロになり、強力な電磁石を作ったり、リニアモーターカーに採用されたりしているのです。

補足:一般的には液体ヘリウム温度(-269℃)で冷やす超伝導素材を「低温超伝導」と言い、液体窒素温度(-196℃)で冷やすことで超伝導状態になる素材を「高温超伝導」と呼んでいます。

超伝導リニアの仕組み

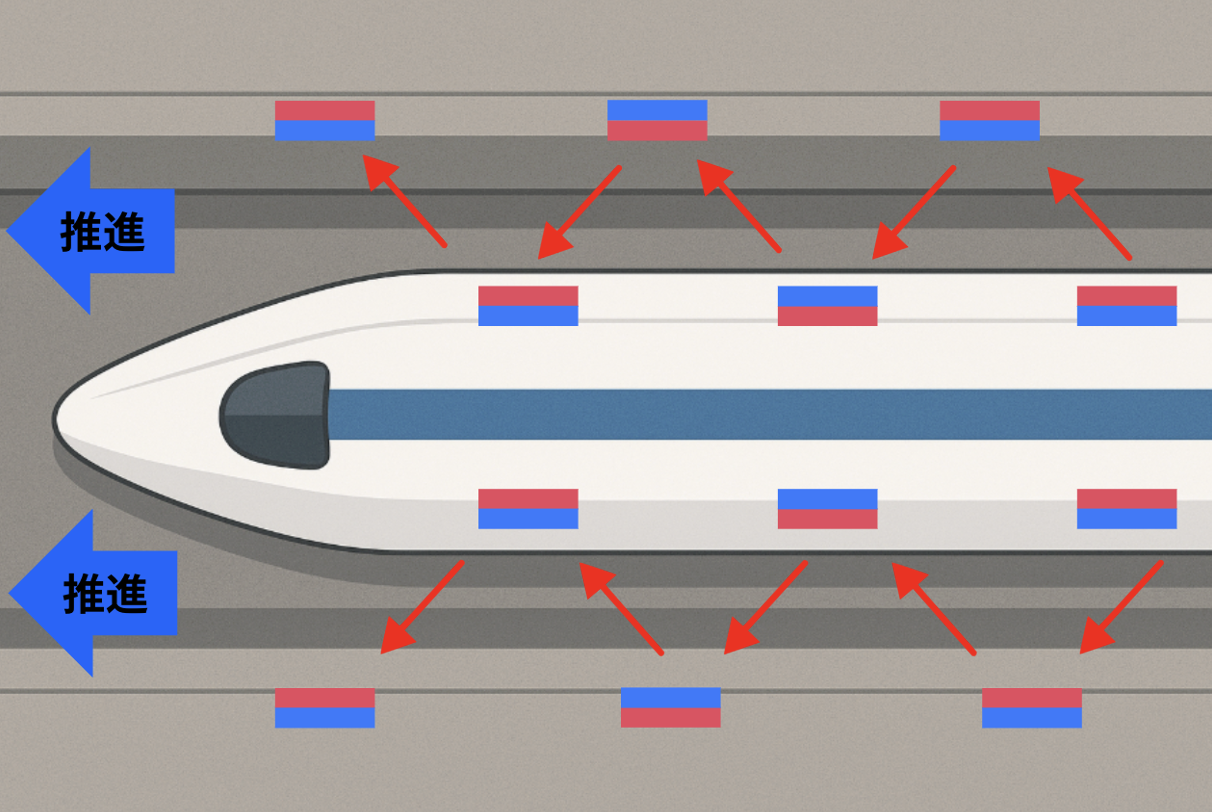

超伝導状態になった金属素材は多くの電気を流すことができ、大きな磁気を発生させます。これをコイル化すると、さらに多くの磁気が発生します。

リニアモーターカーの車体底部には、超伝導磁石がぎっしり並べられており、車両を誘導・案内する専用の線路や道路となるガイドウェイのレールには電磁石のコイルがついています。この超伝導磁石とコイルの間で発生する電磁気力を利用して、リニアモーターカーの車体が浮上したり、案内したり、推進したりできるのです。

超伝導体を利用したものにはどんなものがある?

強力な磁場を発生させ、電気抵抗がゼロであるという性質を利用して、さまざまな分野で超伝導物質が使われています。

交通・物流分野:リニアモーターカー、超伝導モータを利用した船舶など

リニアモーターカーの車体を浮上させて、時速500kmを超える高速走行を可能にするために、超伝導磁石が使用されています。

医療分野:MRI装置、心磁計や脳磁計などの高感度な磁気センサー、NMRなど

MRIは強い磁石と電波を使って体内の断層画像を撮影する撮影する医療機器です。MRIの仕組みは、液体ヘリウムで冷却したニオブチタン合金製の超伝導磁石を使用し、強力な磁場を作ることで人体内部を画像化しています。

エネルギー・電力分野:超伝導素材を使用した送電ケーブル、電力貯蔵装置、コイル、発電機など

超電導素材を用いた送電ケーブルは、電気抵抗がゼロになることで、送電ロスを大幅に削減できることが期待されています。

エレクトロニクス・通信分野:超伝導コンピューター、高速大容量通信システム、AD変換器など

超伝導コンピュータは、消費電力が非常に低く、従来のコンピュータよりも高速に動作する可能性があるという特長を持っています。

超電導と超伝導はどちらが正しい?

超電導と超伝導は本質的には同じ意味で使用されます。語源は「Superconductivity」であるため、「超伝導」の意味が訳語として正しいかもしれませんが、明確なルールなどはありません。なお、文部科学省では「超伝導」、経済産業省では「超電導」が使われる傾向にあります。

電気回路に欠かせないリレー回路とは?接点の特徴や素子の種類も解説!

電気の現場で多く使用される「リレー回路」。今回は単純でありながら重要な働きをするリレー回路について、基本的な接点の種類や動作原理、活用のテクニックなどを解…

磁石はなぜくっつく?どこまで切り離したらN(S)だけになる?磁石の性質や特徴を解説!

磁石は、不思議な特性がいくつもあり、奥が深いものです。この記事では、磁石の性質についてわかりやすく解説します。

プロフィール

どわーふ

私立大学大学院(博士前期課程)卒業後、大手メーカーで電気部品の開発業務に従事。現在はとある施設にて電気主任技術者として高圧電気保安業務を担当している。また、フリーライターとして「電気主任技術者が運営する就活転職応援サイト」を運営中。」Twitterのアカウントはこちら。

一覧に戻る

一覧に戻る