電気の資格のアレコレ

電気工事士の資格|資格取得のメリットや難易度、試験の内容を解説

電気工事士の資格は、電気設備の安全な施工・保守に欠かせない国家資格です。住宅から工場まで幅広い現場で活躍するための、技術的な裏付けが必要です。

近年では、再生可能エネルギーやスマート住宅の普及に伴い、電気工事のニーズが高まり、資格取得の重要性が一層増しています。

電気工事士の資格には第一種と第二種があり、それぞれで試験内容や難易度が異なります。

今回の記事では、電気工事士の資格について第一種と第二種の違い、合格率や試験内容について解説していきます。

目次

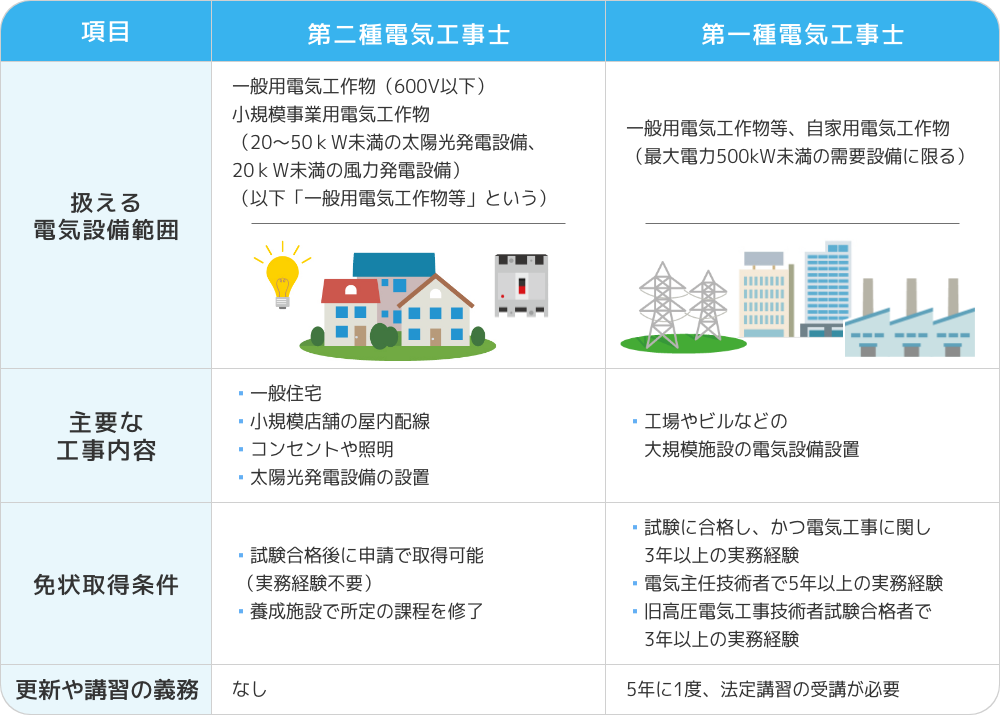

電気工事士の資格とは?第一種と第二種の違い

電気工事士は、住宅や工場の電気設備工事に必要な国家資格で、第一種と第二種に分かれます。こちらでは、電気工事士の第一種と第二種でできることについて解説していきます。

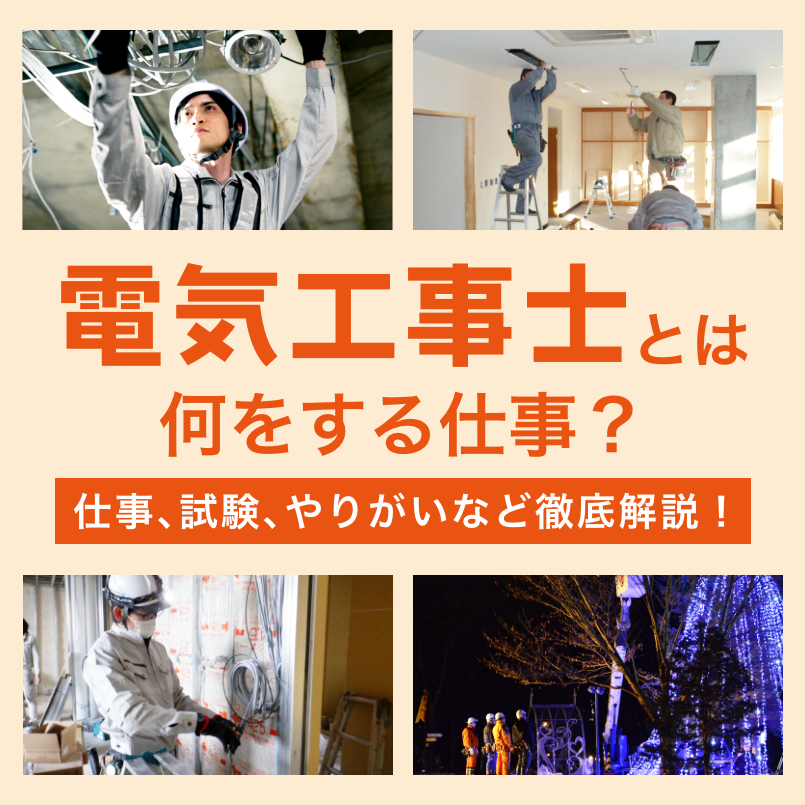

電気工事士とは何をする仕事?仕事、試験、やりがいなど徹底解説!

電気工事士は、私たちの生活に欠かせない電気を支え、安全で快適な暮らしを実現するプロフェッショナルです。電気工事や設備の保守には国家資格が必要で資格を持つこ…

電気工事士の資格があればずっと活躍ができる!転職時の企業の選び方や取得メリットも解説

電気工作物を扱う工事に必須の国家資格、電気工事士。企業への就職や昇進のために取得を考えている方や、そもそもどういう仕事に従事できるのか知りたい方も多くいる…

第二種電気工事士ができること

第二種電気工事士は、一般住宅や小規模店舗などの低圧(600V以下)電気設備に関する工事を行うことができます。具体的には、次のような作業が対象です。

- 照明器具やコンセントの設置・交換

- 屋内配線の新設・改修

- エアコンやIHクッキングヒーターの電源接続

- 太陽光発電設備の接続工事 ・・・など

DIYでは許されない範囲の作業も、資格を持つことで法的に対応可能となり、安全性の確保にも貢献します。また、リフォーム業界や設備保守の現場で重宝される資格です。

第一種電気工事士ができること

第一種電気工事士は、法令上は一般用電気工作物等及び最大電力500kW未満の需要設備の電気工事に従事できることになっています。

これは、実質的には一部の特殊な電気工事(非常用予備発電装置等)を除いた、ほぼ全ての電気工事を行うことができることを意味し、活躍の範囲も、第二種に比べて非常に幅広くなっています。

特に法人向けの業務や公共インフラ関連の現場では、第一種の資格が求められるケースが多いです。

電気工事士の資格を取得するメリット

国家資格を持つ専門技術者である電気工事士は、資格取得することで次のメリットがあります。

- 売り手市場で将来性が高いこと

- 平均年収が約550万円と高いこと

- 近年ではライフワークバランスの改善も進んでいる

現在、電気設備の維持管理や新規設置、更新の需要が増加している一方で、電気工事士の高齢化が進み若手が不足しています。そのため、電気工事士は「売り手市場」の安定した職業であり、将来性が高く求職者にとって有利な状況です。

収入面では「job tag(厚生労働省)」によると、令和6年度の電気工事士の平均年収は547.6万円と、高めなところです。

出典:電気工事士 – 職業詳細 | 職業情報提供サイト(job tag)

また、専門性の高さと需要の安定性により、経験を積むことでさらなる収入向上や独立による高収入も期待できます。

働き方においては、ライフワークバランスの改善が近年進んでいます。長時間労働の課題が解消されつつあり、業界全体で働き方改革が進捗中です。休日の確保や残業の削減、現場作業の効率化やデジタル技術の導入による業務負担軽減が図られています。

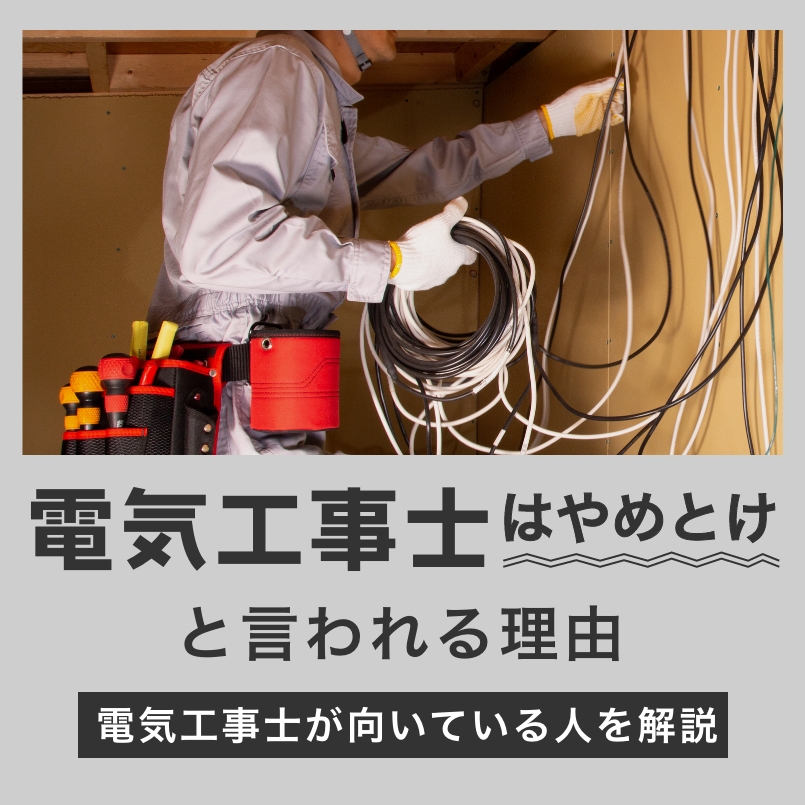

「電気工事士はやめとけ」と言われる理由|「電気工事士が向いている人」を解説

電気工事士は、電気設備の工事や取り扱いを行う、国家資格を持った専門技術者です。

電気工事の仕事は今後も無くなることはなく、売り手市場であるた…

電気工事士の難易度や合格率は?

こちらでは、電気工事士の試験の合格率について、第一種と第二種に分けて解説していきます。

第二種電気工事士の合格率

第二種電気工事士の合格率は、学科試験の合格率が50%〜60%、技能試験の合格率は60%〜70%付近です。

第二種電気工事士・合格率一覧(令和元年~令和7年上期)

| 年度 | 試験期 | 学科試験 | 技能試験 |

|---|---|---|---|

| 令和元年 | 上期 | 70.6% | 67.4% |

| 下期 | 58.5% | 62.2% | |

| 令和2年 | 上期 | ― | 67.8% |

| 下期 | 62.1% | 72.9% | |

| 令和3年 | 上期 | 60.4% | 74.2% |

| 下期 | 57.7% | 71.1% | |

| 令和4年 | 上期 | 58.2% | 74.3% |

| 下期 | 53.3% | 70.6% | |

| 令和5年 | 上期 | 59.9% | 73.2% |

| 下期 | 58.9% | 68.8% | |

| 令和6年 | 上期 | 60.2% | 71.0% |

| 下期 | 55.9% | 69.5% | |

| 令和7年 | 上期 | 57.7% | 72.0% |

※令和2年度上期は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため学科試験中止

出典:一般財団法人・電気技術者試験センター

第二種電気工事士の試験は、学科と技能の二段階構成で、電気の基礎知識と実技力が問われます。学科試験では法令や配線図、計算問題などが出題され、技能試験では決められた課題を制限時間内に正確に施工する必要があります。

独学でも十分に合格可能ですが、過去問の反復や工具の扱いに慣れることが重要です。特に技能試験は一つのミスで不合格になるため、正確性と時間管理が鍵となります。

第一種電気工事士の合格率

第一種電気工事士の合格率は、学科試験の合格率が50%〜60%、技能試験の合格率は60%前後です。第二種電気工事士よりも、やや難易度が高めなことが分かります。

第一種電気工事士・合格率一覧(令和元年~令和7年下期)

| 年度 | 試験期 | 学科試験 | 技能試験 |

|---|---|---|---|

| 令和元年 | 年1回 | 54.1% | 64.7% |

| 令和2年 | 年1回 | 52.0% | 64.1% |

| 令和3年 | 年1回 | 53.5% | 67.0% |

| 令和4年 | 年1回 | 58.2% | 62.7% |

| 令和5年 | 年1回 | 61.6% | 60.6% |

| 令和6年 | 上期 | 59.3% | 57.0% |

| 下期 | 55.4% | 61.9% | |

| 令和7年 | 上期 | 56.5% | 55.1% |

| 下期 | 57.9% | 60.3% |

※表の合格率は、合格者を受験者で割ったものです。

※令和6年度以降、試験は年2回の実施に変更

出典:一般財団法人・電気技術者試験センター

第一種電気工事士の試験は、工場やビルなどの高圧設備に関する知識と技術が問われます。

学科試験では法令や計算問題、配線図の読解力が求められ、技能試験では正確な施工と安全確認が重視されます。

電気工事士の試験内容

こちらでは電気工事士の試験内容について、学科と技能に分けて解説していきます。

学科試験

電気工事士の学科試験は、電気設備の安全な施工と管理に必要な知識を問う筆記試験です。合格基準はどちらも60点以上ですが、第一種と第二種では出題範囲が異なります。

第二種電気工事士

第二種の学科試験内容は、主に住宅や小規模施設の低圧設備に関する知識が対象です。

出題科目は「電気に関する基礎理論」「配電理論」「電気機器」「施工方法」「配線図」「法令」などです。暗記中心の問題が多いため、過去問の反復学習が鍵になります。

第一種電気工事士

第一種の場合は、危険性の高い、高圧設備を含む施設の工事に対応するため、より高度な専門知識が求められます。

出題科目は第二種の科目に加えて、「高圧受電設備」「発電・送電・変電施設の基礎的な構造及び特性」「電気応用」などの理解が必要です。第二種よりも、複雑な回路問題や応用的な内容が増えます。

両者とも、学科試験に合格しないと次の技能試験に進めないため、基礎知識の習得と過去問対策が重要です。

技能試験

電気工事士の技能試験は、電気工事に係る基本的な作業に係る実技試験であって、机上で作業を行うことと使用する材料、工具等を考慮した試験問題(課題)を出題しています。学科試験と同様に、第一種と第二種では試験問題(課題)の難易度が異なります。

第二種電気工事士

第二種の場合、課題は事前に公表されている13種類の候補問題から1つが出題されます。

課題作品を制限時間内である40分で完成させなければ合格できません。

使用する配線器具はスイッチ、コンセント、ランプレセプタクルなどで、VVFケーブルやEM-EEFケーブルの加工・接続が中心です。また、リングスリーブの圧着や端子台接続、アウトレットボックス加工処理などの高度な作業も含まれます。

合否判定は厳しく、採点基準に基づく欠陥(配線ミスや器具破損等)があると不合格になるため、作業の正確性と手順の理解が重要になります。

第一種電気工事士

第一種の場合、対象は高圧受電設備や動力回路など、技能内容はより複雑な構成です。

施工時間は60分で、第二種の内容に加えて、金属管工事、合成樹脂管工事も含まれます。安全性と施工品質が重視され、実務経験があると有利です。

両者とも、事前に候補問題を確認して、工具の扱いや配線図の読み取り練習を重ねることが、合格への近道と言えるでしょう。

過去には小学3年生が第二種と第一種の電気工事士に合格したことも!

専門職のイメージが強い電気工事士ですが、過去には小学生が合格した事例があります。福島県の小学3年生・石川禾奈子さんは、2024年8月に第二種電気工事士に合格しました。

彼女は、母親が社長を務める東陽電気工事の現場で働く社員の姿を見て、「皆を引っ張っていく社長になりたい」という思いから資格取得を決意しています。

試験では、小学生ならではの困難に直面しています。

- 学科試験では読めない漢字が多数あった

- 技能試験では複線図の問題が難しかった

- ケーブルをまとめる「リングスリーブ」を潰すのに握力が足りなかった

しかし禾奈子さんは、問題を読み上げてもらいながら1日2時間の学科勉強を行い、ハンドグリップで握力を鍛えるなどの努力を重ねました。

社員や社長も積極的にサポートし、放課後の試験対策や送迎など多岐にわたる支援を受けています。

その結果、第二種合格からわずか半年足らずの同年12月には、さらに難易度の高い第一種電気工事士にも合格する快挙を成し遂げました。

この功績は、人手不足が深刻化する電気工事業界に明るい未来をもたらし、多くの人々の励みとなっています。

衝撃!小学3年生女子が第一種電気工事士に合格~電気新聞記者がその軌跡を取材~

福島県の小学3年生、石川禾奈子さんが第二種電気工事士と第一種電気工事士の試験に合格しました。今回はその合格までの苦労や思いを電気新聞の林 史子記者に伝えて…

まずは第二種から!電気工事士の勉強方法

まずは第二種電気工事士から勉強して、合格したら第一種電気工事士へとステップアップしていくのがおすすめです。

こちらでは、第二種電気工事士の勉強方法について、学科と技能試験に分けて解説していきます。

学科試験の対策

第二種電気工事士の筆記試験対策では、まずテキストで概要を把握し、その後過去問を徹底的に学習することが重要です。

出題の多くが過去問に類似しているため、効率的に合格を目指せます。合格基準は60点以上で、50問中30問に正解で合格です。

特に、次のポイントを重点的に対策することをおすすめします。

| 計算問題 | オームの法則(V=I×R)や電力(P=I×V)などの基本公式を確実に暗記しましょう。 ルート計算も、法則を知れば解答を導きやすくなります。 |

| 識別 | 筆記試験でも、重要かつ得点源です。 図記号や写真による材料・器具の判別を徹底的に覚えましょう。 |

| 複線図 | 筆記試験後半に出題され、正確に書けるようになれば、 技能試験対策にも繋がり一石二鳥です。 |

第二種電気工事士筆記試験を攻略せよ〜知識ゼロから学ぶ「基礎理論 1」

第二種電気工事士の学科試験の科目の一つ「基礎理論」。基礎理論は毎回出題されるため、確実に攻略することが合格への近道です。暗記が多く、計算問題がメインの科目…

第二種電気工事士筆記試験を攻略せよ〜知識ゼロから学ぶ「基礎理論 2 導体と絶縁体」

第二種電気工事士の学科試験の科目の一つ「基礎理論」。前回に続き、この回では導体と絶縁体についてゼロから解説します。

【第二種電気工事士合格への道】効率良く合格を目指すために〜筆記試験対策〜

第二種電気工事士を受験するにあたり、「筆記試験」と「技能試験」の2つの試験に合格する必要があります。最初の筆記試験は最初の壁として、現役学生はともかく長ら…

第二種電気工事士試験の筆記試験合格を目指す!最低限覚えるポイント

前回は第二種電気工事士に最短で合格するポイントについて解説しましたが、今回は筆記試験に着目して解説します。通常、「識別」「計算問題」「配線図」について、あ…

技能試験の対策

第二種電気工事士の技能試験は、一つのミスが欠陥工事と見なされ不合格となるため、事前の万全な対策が不可欠です。

筆記試験終了後、電工ナイフやリングスリーブ圧着工具といった必須工具を早めに揃えましょう。

練習では、ほぼ全ての問題で出題される「ランプレセプタクルへの結線」と「リングスリーブによる電線接続」の対策をしてください。

特にランプレセプタクルでは、「輪づくり」作業への慣れが肝心であり、リングスリーブによる電線接続は、圧着工具の使い方を十分理解し、被覆の巻き込みや圧着マークの間違いに注意して確実に圧着できるよう練習してください。

試験は制限時間40分であり、時間との戦いであるため、正確かつ迅速な作業を心掛けましょう。

最短で獲得!第二種電気工事士試験の技能試験対策「最低限おさえたいポイント」

筆記試験と異なり、技能試験は1つのミスで欠陥工事扱いとなり、不合格となります。しかし、事前に問題もわかるため試験対策さえすれば合格は可能ですので、万全の状…

第二種電気工事士技能試験で合格を勝ち取る!”最強”の時短アイテムとは?

これは、第二種電気工事士の技能試験において、時短に繋がるアイテムを紹介していくシリーズです。これらのアイテムがあるのとないのとでは、かなりの時短に影響しま…

第二種電気工事士の勉強時間はどのくらい必要?

第二種電気工事士の合格を目指すには、個人差はありますが150時間程度の学習時間が必要です。

電気の基礎知識がない場合でも、過去問の反復や動画教材の活用により、独学での合格も十分可能です。

学科試験では法令や配線図、計算問題が中心となり、技能試験では正確な配線作業が求められます。

毎日60分の学習を継続すれば、3〜6ヶ月で合格レベルに到達できるペースです。効率的な教材選びと計画的な学習が鍵となります。

まとめ

電気工事士の試験は第一種・第二種ともに、学科試験と技能試験に分かれています。両者ともに、この2つの試験に合格しないと、資格を取得することはできません。

難易度は第一種の方が高めで、まずは第二種電気工事士の資格取得から目指すのがベターです。

第二種電気工事士の学科試験の対策としては、過去問を徹底的に学習するのが大切です。技能試験の場合は、必須工具を早めに揃えて、練習を重ねてください。

一覧に戻る

一覧に戻る