生活と電気

電気記念日のポスターをご紹介!電気について考える日にしよう

日本で初めて公共の場で電灯が灯された日を記念して制定された「電気記念日」。この電気の始まりともいえる日を記念して、日本電気協会は毎年ポスター作製や雑誌、放送、記事の掲載などをし、PRしています。毎年製作されるポスターはどのようなものがあるのでしょうか。もしかしたら、どこかで見たことがあるものも、あるかもしれませんよ…!

電気記念日とは?

3/25の「電気記念日」とは、1878年に日本で初、公共の場で電灯が灯された日を記念して制定された日です。また、家庭へ電気が供給され始めたのも1887年の3/25のため、この日は電気業界において忘れられない日でもあります。 電気記念日の由来についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みください。

3月25日は「電気記念日」!心にふわっと灯りをともそう

3月25日は「電気記念日」と呼ばれていますが、その理由をご存じですか?この日は、日本の公の場で初めて電灯が灯された日を記念して制定されました。今回は「電気…

この日を記念して、電気協会では、毎年ポスターの配布や雑誌、放送、記事の掲載などでPRしています。今や当たり前に使っている電気ですが、電気記念日を通して、改めて電気について考え、深める機会になるといいですね。 今回は、そんな電気記念日のポスターにはどのようなものがあるか、歴代のポスターを見ていきましょう!

電気記念日のポスターには素敵なデザインがいっぱい!

日本電気協会では、電気記念日に、毎年ポスターを作製しています。 今年(2025年)はこのようなポスターが作成されました。

「電気が開く未来の扉」をキャッチフレーズに、電気が築いていく明るい未来への扉を子供が開いていく姿がファンタジックに描かれた素敵なポスターですね。

過去にも次のようなポスターが制作されています。

こちらの2つは、2023年と2024年に製作されたポスターです。 どちらも電気は、初めて灯った日から今まで、なくてはならない大切なものとして扱われ、人々の生活を支えてきました。そんな電気が、これからも街を灯していくことが連想される、素敵なポスターですね。特に2024年のポスターは日常的に使用している電気がシンプルに表現されており、電気があるおかげで私たちの生活ができている、という切っても切れない関係である事を再認識させられます。

続いて2022年、2021年のポスターは次のようなものでした。

こちらの2つは、2022年と2021年に製作されたポスターです。 どちらも日常的に使用している電気のありがたさが伝わるポスターとなっています。 特に、2022年のポスターは「私たちの日常は影で支えてくれる人々がいる」をキャッチフレーズとしており、電気保安や整備をしてくれている人の存在を感じさせてくれます。 電気が当たり前に使えるのは、こうした人々が日々電気を守ってくれているからなのですね。

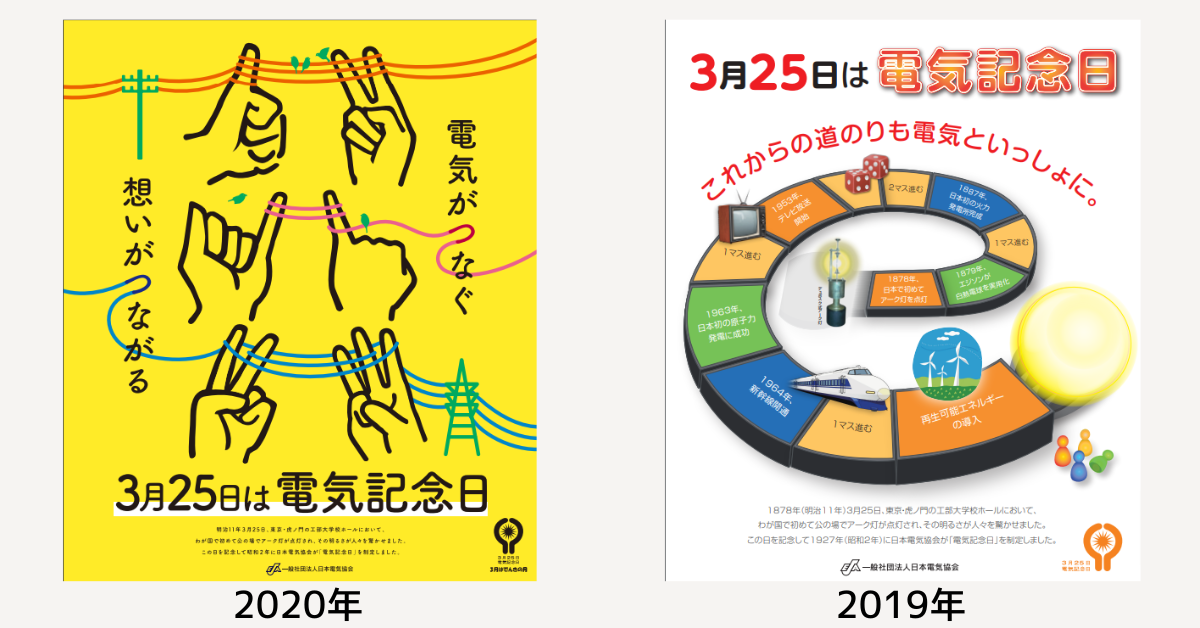

続いて2020年、2019年のポスターは次のようなものでした。

どちらも、電気による「つながり」が表現されたポスターです。 電気記念日の由来となった、電灯が点いたあの日から約145年。 そこから多くの人の手で電気はつながれてきました。そしてこれからも、新技術が生まれ電気はより活躍していくことが予想されます。 そんな電気を私たちの手でつないでいきましょう。

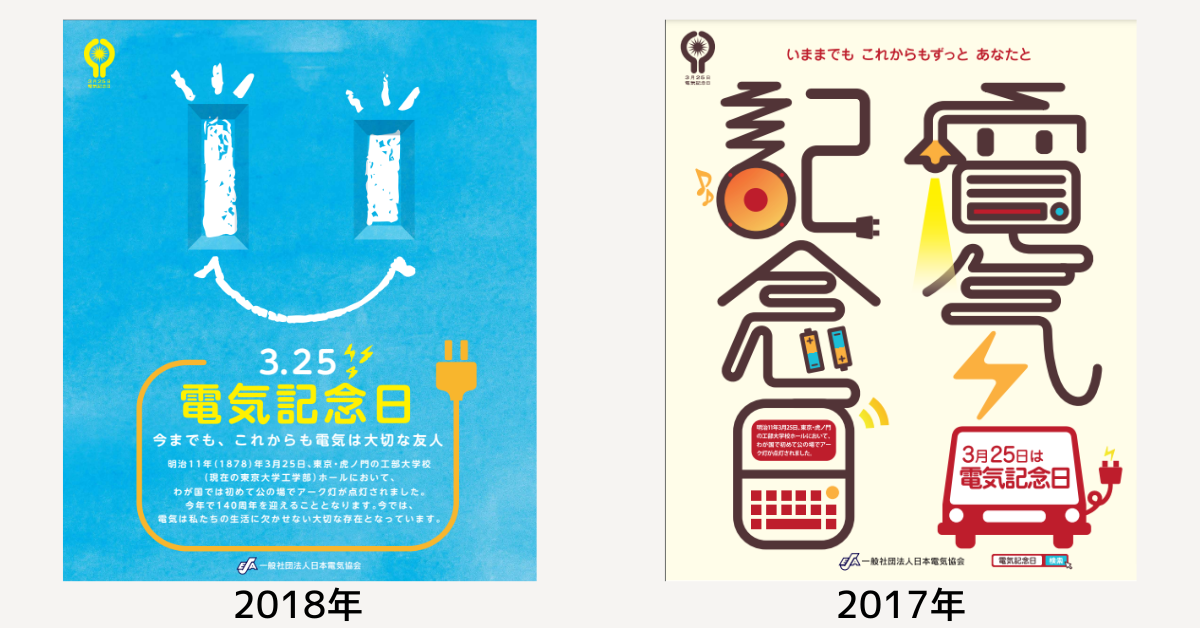

さらに、2018年、2017年にもポスターが製作されています。

この2つのポスターでは、電気は生活においてとても身近なものとして表現されています。 ポスターにあるように、パソコン、車、電池、そして、コンセントや照明など家にあるあらゆるものは電気の力で動いています。 今までもこれからも、電気は私たちの傍で支えてくれる大切な存在であることを改めて考えさせられますね。

電気について考える日にしよう

このように、電気記念日には毎年ポスターが製作され、電気の大切さについて考える機会となっています。 何気なく使っている電気は、様々な人の手で紡がれてきたものであることを再確認するとともに、安全に無駄なく電気を使えているか確認する日となったらよいですね。

一覧に戻る

一覧に戻る