電気機器のしくみ

誘導電動機についてわかりやすく解説!

電気エネルギーを運動エネルギーに変える電動機。中でも安定した性能が得られる誘導電動機は、産業用の電動機として非常に多く利用されています。そこで今回は誘導電動機について、基本的な原理や構造、特徴的な特性などにも触れながら解説していきます。

目次

誘導電動機とは

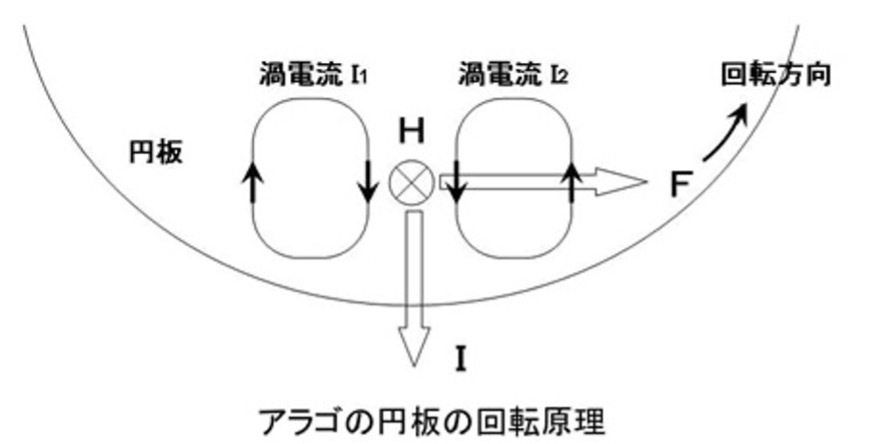

誘導電動機のアイデアが誕生したのは、19世紀、フランスの物理学者であるフランソワ・アラゴが回転磁界によって回るアラゴの円板を作り出したのがきっかけでした。19世紀後半にはアラゴの円板の回転原理を応用した世界最古の誘導電動機が、テスラなどによって生み出されました。誘導電動機とは誘導電流によって回転力を生み出す電動機のことで、産業用の交流電動機としてもっとも多く利用されています。種類はかご型と巻線型に大別され、現在では構造が強固なかご型誘導電動機が多く使用されています。

誘導電動機が回転する仕組み

それでは早速、誘導電動機が回転する仕組みについて解説します。理論を理解したい人向けに必要な物理法則の紹介も合わせてご紹介しましょう。

誘導電動機を理解するのに必要な物理法則

誘導電動機の回転原理を理解するのに必要な物理法則には、電磁誘導に関するファラデーの法則、磁界中の電流に対する力に関するフレミングの左手の法則などがあります。ファラデーの法則とは、導体の近くで磁界を変化させたとき、導体に磁界の変化を打ち消す方向の電流が流れるという法則で、誘導電動機の回転に必須の誘導電流の向きや大きさがこの法則によって導かれます。また、誘導電流に対する回転力を理解するのに役立つのがフレミングの左手の法則で、この法則によると磁界中に置かれた導体に電流を流すと磁界や電流に直行する方向へ力が働きます。

誘導電動機の具体的な回転原理はアラゴの円板でイメージしよう

誘導電動機の回転イメージは、アラゴの円板で理解を深めます。アラゴの円板とは、磁界中に置かれた円形の金属板で、回転磁界からトルクが生まれるイメージが掴みやすいモデルのこと。アラゴの円板を磁界中に置いて磁界を回転させると、円板上にはファラデーの法則にもとづいて磁界を打ち消す方向に電流が流れます。電流は磁界中に流れているため、フレミングの左手の法則で導き出される方向に力が働き、アラゴの円板は回転磁界と同じ方向に回り始めます。これこそが誘導電動機が回転磁界によって回転するメカニズムで、回転磁界のスピードは同期速度、同期速度に対する実際の回転速度の遅れ度合いはすべりと呼ばれます。

誘導電動機が好まれる理由

誘導電動機が産業用電動機として好まれる理由は、構造が単純かつ安価で、保守性や堅牢性に優れることをはじめいくつかあります。他の電動機は原理上、回転子回路を電源につなぐ必要があるため、スリップリングやブラシと呼ばれる摺動部が欠かせません。これに対して電磁誘導を利用する誘導電動機では、回転子を電源回路に接続する必要はなく、機械的な摩耗部品の少ない電動機として長く使えるのです。さらに、かご型誘導電動機では回転子が導電性の金属棒のため、非常に堅牢な電動機として選ばれています。 また、負荷状態によらず安定した回転出力が得られるのも大きなポイントです。誘導電動機の回転速度は周波数と磁極数によって決まるため、負荷の急変動があってもほとんど影響を受けません。さらに始動時には大きなトルクが得られるため、電車などの始動トルクが必要な場面でも活躍します。

誘導電動機が使われている機器

商業用に工場などで使用されているポンプやファンなどの原動機が挙げられます。これらの機器では調節弁など外部機構によって性能を制御しているものが多く、電動機側で出力制御しなくとも問題ありません。そのため誘導電動機の欠点である回転数制御ができない点は問題にならず、むしろ高い堅牢性が好まれて使用されます。また、身近な機器としては電車やエレベータなどにも誘導電動機が使用されています。これらの重量物を運ぶ機器では大きな始動トルクが求められる一方で、定格運転時には慣性によって無負荷に近い状態となります。この運転特性も誘導電動機が得意とする特性のため、誘導電動機が好んで利用されるのです。

プロフィール

佐藤竜騎 2017年4月に某大手石油化学工場へ就職し、現在まで電気・計装設備の保全・更新計画の検討/立案から工事の実行まで一貫した業務に従事。携わった機器/システムは、分散制御システム(DCS)、流量/液面/圧力/温度の検出/制御機器類、ガス漏洩検知システム、プロセスガスクロマトグラフィーやpH計を始めとする各種オンライン分析計、など多岐にわたる。現在は副業として電気/電子分野の専門知識に特化したウェブライター活動にも精を出している。 保有資格:第3種電気主任技術者、第二種電気工事士、認定電気工事従事者、高圧ガス製造保安責任者(甲種機械)、工事担任者(AI/DD総合種)、2級ボイラー技士、危険物取扱者乙種4類など

一覧に戻る

一覧に戻る