電気業界用語辞典

初心者向けに簡単解説!電気の専門用語一覧集

電気業界では感電や漏電のように、日常生活の中で誰もが聞いたことのある専門用語だけでなく、実際に現場で仕事するとさまざまな専門用語が飛び交います。この記事では、電気にまつわる多様な専門用語を初心者の方でも分かりやすくご紹介します。

目次

電気業界のお仕事と資格関連用語

電気主任技術者

電気主任技術者は、主に建物や工場などの電気設備を管理する仕事です。 主な業務は、電気を使っている機械や照明、コンセントなどの設備を安全に使えるように点検したり、トラブルがあった場合に修理したりします。

電気主任技術者は、第一種から第三種に分類されており、より高い資格を取ることで、大型の施設や工場、鉄道などの電気施設の保安・監督を担当することができます。 大きな電気を使う施設では、電気主任技術者が管理監督しなくてはならないと法律で義務づけられているため、社会的ニーズが高い国家資格です。

「電気主任技術者はやめとけ」と言われる理由|電気主任技術者のメリットも紹介

電気主任技術者は、需要が高く将来性もあり、年齢を重ねても働きやすいため「安定した職種」と言われています。

しかし、資格取得の難易度が高いこと…

仕事をしながら電験三種の資格を取得するには?電気工事士から転職した電気主任技術者に聞いたスキマ時間の勉強法とモチベーションを保つポイント

電気業界の資格でも、非常に難易度が高いとされている「第三種電気主任技術者試験」。近年では、コンピュータで受験するCBT方式の導入や受験できる回数が年に2回…

年収は? 働くメリットとデメリットは? 電気主任技術者と電気工事士の比較イベント「電流ジョブトライアル」潜入レポート(電験倶楽部共同企画)

電気業界にはさまざまな職種の人が働いています。その代表的な2つが、電気主任技術者と電気工事士です。両者ともいわゆる“現場仕事”ですが、実際の業務内容は大き…

電験三種

電験三種とは、「第三種 電気主任技術者試験」という資格の略称です。 電気主任技術者の資格を取ると、電気設備を安全に使用するための保安・監督業務を行うことができます。主な仕事内容は、定期的な点検や検査などです。電気配線や電気機器に異常がないか確認や施設の電気設備が正常かどうかの試験をしています。 電気設備の保安・監督は、国家試験を合格した電気主任技術者のみしか行うことができない「独占業務」です。

そのため、電気主任技術者は社会的ニーズ高く、安定した収入が見込まれます。 試験内容はマークシート、5肢択一方式で、理論・電力・機械・法規の4科目を3年以内にすべて合格することで資格を取得できます。受験資格は特になく、だれでも受験することのできる資格です。幅広い知識が求められるため、合格率は8.3%(令和4年)ととても低く、難関と言われる資格の一つです。

「過去問周回が重要?」「A問題よりB問題が鍵?」電験三種勉強のコツ5選

電気業界において登竜門的な資格として知られる“電験3種”。資格取得を目指す人が多い反面、合格率が10%前後と、難関な資格としても知られています。本記事では…

今年こそ、電験三種を獲得だ!すき間時間で勉強するコツ

「忙しい1日の中でちょっとしたスキマ時間したい」「短時間でも効果的に勉強したい」この記事では、電験3種の取得を目指すあなたへ、隙間時間を上手く利用して、効…

電気工事士

電気工事士は、建物や家などに電気を通すための工事をする人を指します。 業務の主な内容は、家やオフィスの照明やコンセント、エアコンなどの電気設備を取り付け、修理や点検です。「電気工事士」は国家資格であり、 ビル、工場、商店、一般住宅などの電気設備は、その安全を守るために、工事の内容によって、一定の資格を持たなければ電気工事を行ってはならないことが、法令で決められています。

電気工事士とは何をする仕事?仕事、試験、やりがいなど徹底解説!

電気工事士は、私たちの生活に欠かせない電気を支え、安全で快適な暮らしを実現するプロフェッショナルです。電気工事や設備の保守には国家資格が必要で資格を持つこ…

「電気工事の資格は人生を豊かにしてくれる手段のひとつ」電気工事士歴20年の女性技能者 前中由希恵さんが語る電気工事士の魅力とは

アルバイトをきっかけに電気工事の仕事と出会い、電気工事士の道へ進んだ前中由希恵さん。しかし、そこで目の当たりにしたのは、女性が働く環境の厳しさでした。それ…

電気業界用語集

トラッキング現象

長期間使用されていないコンセントとプラグの間には埃が溜まりますが、それが湿気を帯びるとコンセントとプラグの間に微小の電流が流れ発火します。この現象は「トラッキング現象」と呼ばれ、最悪の場合、火災を引き起こします。こまめにコンセントを抜いて、乾いた布で埃を取り除くと防げるので、現場で点検する際には注意しましょう。

キュービクル

変圧器やコンデンサなどの電気機器を金属製の箱に収めたものです。語源はキューブ【箱】から来ています。高圧(一般的に6,600V)の電圧を施設内に設けられたキュービクルにて低圧(100V/200V)に変換しています。

漏電

屋内に配線されている電気器具は、絶縁物により電気が漏れないように守られていますが、絶縁物が劣化し傷つくと電気が漏れることがあります。これが「漏電」と呼ばれるもので、火災や感電などの電気的事故の原因になるため、非常に危険です。回路の漏れ電流を測定することで検出できます。

感電

漏電している電気器具に人体が触れると、電流が人体を通って大地へ流れます。その際に、人体に様々なショックを与えますが、この時のショックが「感電」と呼ばれるもの。42V程度の電圧で死亡に繫がることがあるため、点検時の感電を防ぐためには、検電器を用いて充電の有無を確認しましょう。

検電

検電器を用いて、回路における充電の有無を確認する行為のこと。電気は目に見えるものではないため、検電が作業者の身を守ることに深く繋がりますので、感電を防止するためにも、作業を進める前には必ず検電を行っているのです。

増し締め

ケーブルや電気機器にねじ締めを施した場合、締め付けが弱くないことを確認するためにねじを締め直します。これが「増し締め」です。増し締めは基本2人以上で行います。作業者一人がねじ締めした後にもう一人が締め直して確認するといった方法です。

電気の専門用語一覧集

責任分界点

責任分界点は、契約側構内の電柱に設置されている区分開閉器(高圧気中開閉器)と電力会社の引き込み線の境目部分のことを言います。これにより電気的な問題が発生した際の対応の仕方が変わるので、電気設備の図面では、責任分界点が必ず記入されています。

デマンド

電力関係のデマンドは「デマンド」とだけ呼ばれることがほとんど。実際の現場で用いられる「デマンド監視装置」は電気料金を算出する際に使用され、最大需要電力などを計測するために必要です。

ポリ塩化ビフェニル【PCB】

ポリ塩化ビフェニルは通称「PCB」と呼ばれ、沸点が高く水に溶けにくいといった性質を持つ油状の物質です。変圧器やコンデンサなどの電気機器で用いられていましたが、毒性が強く脂肪に溶けやすいといった性質もあるため、PCBの含む電気機器は、2001年にPCB廃棄物として期間内に国から処理することが定められました。実際の現場ではこういったPCBの含有率を調べることがあります。

絶縁抵抗計【メガー】

絶縁抵抗計は、絶縁物で電気的に絶縁されている箇所の抵抗値を検出します。メガーと呼ばれることの方が多く、低圧用や高圧用の種類があります。

接地抵抗計【アーステスタ】

接地抵抗計は、回路の接地抵抗を測定するために使用します。2本の接地棒と3本の電線が特徴で、低圧・高圧に関係なく行う検査です。電圧の大きさや用途によって「D種接地工事」などの区分が設けられています。

リレー試験

電気設備には様々な異常を検出するために、継電器【リレー】が取り付けられています。その継電器の動作を確認するために行われるのがリレー試験です。過電流継電器【OCR】、過電圧継電器【OVR】、不足電圧継電器【UVR】、地絡継電器【GR】、地絡方向継電器【DGR】などが多くの現場で取り付けられている継電器です。

覚えておくと便利!なデジタル関連用語

IoT

IoTとは、「Internet of Things」の略称です。 つまり、今までインターネットに接続されていなかったモノをインターネットに接続し、データのやり取りを行う仕組みです。 IoTの代表例として挙げられるのは、エアコンのリモコンや 他にも、農業、物流、健康、住まいなどを中心に、多分野でIoT化が進んでいます。

IoT化が進むメリットとして、管理や分析が行いやすくなりサービスの向上につながることが挙げられます。モノの動きを把握することで、利便性や効率が向上するだけでなく、不要なコストの削減や新たな需要を見つけ出すこともできます。

AI

AIとは、「 Artificial Intellignece」 、つまり人工知能のことであり、人間の知能や判断を学習して模倣するコンピューターシステムのことを指します。 AIは、機械学習や深層学習(ディープラーニング)と呼ばれる方法で学習させ、正確な予測を実現させています。このAI技術が進歩することで、翻訳、音声認識、自動運転など様々なことをコンピューターで行うことができるようになりました。

半導体

半導体とは、電気を通す導体と電気を通さない絶縁体の中間の物質であり、主に温度によって電気を通すか通さないかを決めることができる物質です。 パソコンやスマートフォン、テレビをはじめ、炊飯器、洗濯機など私たちの身の回りのものに多く使われています。

メタバース

メタバースとは、インターネット上に存在する3次元の仮想空間を指します。 仮想空間では自由度が高く、お店の運営やイベントの開催、会社やオフィスの設立など、現実の世界に実在するものも制作することができます。 また、メタバースでは利用者が「アバター」と呼ばれる分身を使い、自由に動き回ることが可能です。 今後メタバースを活用することで、遠く離れた場所にいても実際に会っているかのような感覚を作り出したり、ビジネスチャンスを広げたりすることが予想されます。

量子コンピュータ

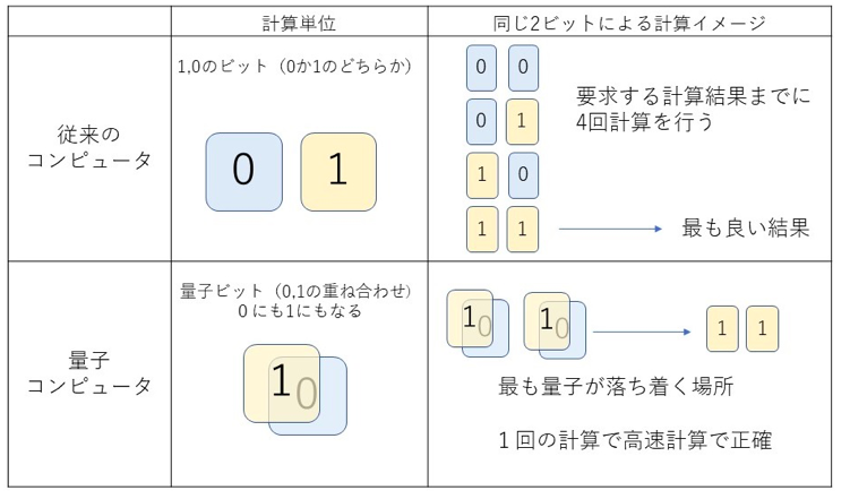

量子コンピュータとは、量子力学的な現象を用いて作られた圧倒的な計算能力を誇るコンピュータのことです。 従来のコンピュータでは、計算をする際、電気信号の1(ON)と0(OFF)を用いて計算をするため、パターンをいくつか試す必要がありました。 しかし量子コンピューターは、計算の際1か0かではなく、「1であり、かつ0である」という状態を用いて計算をします。そのため、一度の計算で答えにたどり着くことができ、圧倒的な計算能力を誇っているのです。

一覧に戻る

一覧に戻る