電気工事士とは

電気業界に関して情報を集めているとよく耳にする「電気工事士」ですが、どのような資格なのでしょうか?

まずは電気工事士がどういった資格なのか、詳しくみていきましょう。

■電気工事士とはどんな資格?

電気工事士は、電気設備の工事や修理などを取り扱う際に必要な国家資格です。電気工事の欠陥が原因で生じる労働災害の防止を目的として電気工事士法にて定められています。

例えば、ビルや工場、小規模店舗や一般住宅などの電気設備の工事を取り扱う際、知識や技術が乏しい方が作業すると電気火災や感電事故などが発生して大変危険です。周囲を巻き込むほどの事故につながる可能性も考えられます。

そのため、資格を保有している方でなければ電気工事に従事してはならないと法令で定められているのです。

■電気工事士の種類

電気工事士の資格には、第一種電気工事士と第二種電気工事士があります。それぞれで仕事内容やできることが違うのが特徴です。

それぞれの仕事内容について詳しく見ていきましょう。

第二種電気工事士

第二種電気工事士は、小規模施設の電気工事に従事できます。具体的には600V以下で受電する設備の電気工事が該当範囲です。

具体的な電気工事には、以下のようなものが挙げられます。

• 屋内外配線

• 照明の工事

• コンセントの設置・交換

• エアコンの設置工事

第二種電気工事士は、第一種電気工事士と違って低圧の範囲しか取り扱えませんが需要が高い傾向にあります。一般住宅全般は100Vや200Vの電圧ばかりなので、第二種電気工事士だけでも広い範囲を取り扱えます。

第一種電気工事士

第一種電気工事士は、第二種電気工事士の上位資格です。合格することで第二種電気工事士が従事できる範囲に加え「自家用電気工作物(最大電力500kW未満に限る)に関する電気工事」にも従事できます。

従事できる建物の例としては、以下の通りです。

• 工場

• マンション

• ビル

• 公共施設

上記のような建物の電気設備にて機器の設置や配線工事などに従事します。第二種電気工事よりも仕事の範囲が広い反面、取得の難易度は第二種よりも高い傾向です。

電気工事士を取得するメリットは?

電気工事士を取得するメリットとして、以下の3つが挙げられます。

• 需要が高くて将来性がある

• 経験や技術力の向上につながる

• 転職しやすい

現在、電気設備は増加傾向にあります。そのため、電気設備の工事を取り扱う電気工事士は、需要が高いのがメリットです。

また現場職なので、技術力の向上やさまざまな現場経験を得られます。経験年数が多くなると企業から重宝される人材としてキャリアアップも見込めるでしょう。

加えて、電気工事士の資格を取得して一定の経験年数があると転職もしやすくなります。高い技術力を持った技術者を企業は多く欲していることが多いので、自分の希望する条件で働きたい方は将来的に転職も視野に入れておくとよいでしょう。

電気工事士の試験について

電気工事士として従事したい場合、電気工事士試験に合格することで資格取得が可能です。事前に試験についての情報を集めて対策することで効率よく合格を目指せます。

ここでは、電気工事士試験の受験資格・試験概要・合格率や難易度について詳しく解説します。

■受験資格

まず電気工事士試験の受験資格ですが、第一種・第二種ともに特別な受験資格はありません。年齢や学歴に関係なく誰でも受験が可能です。

受験希望者は申込期間に余裕を持って試験の申し込みを行いましょう。

■試験概要

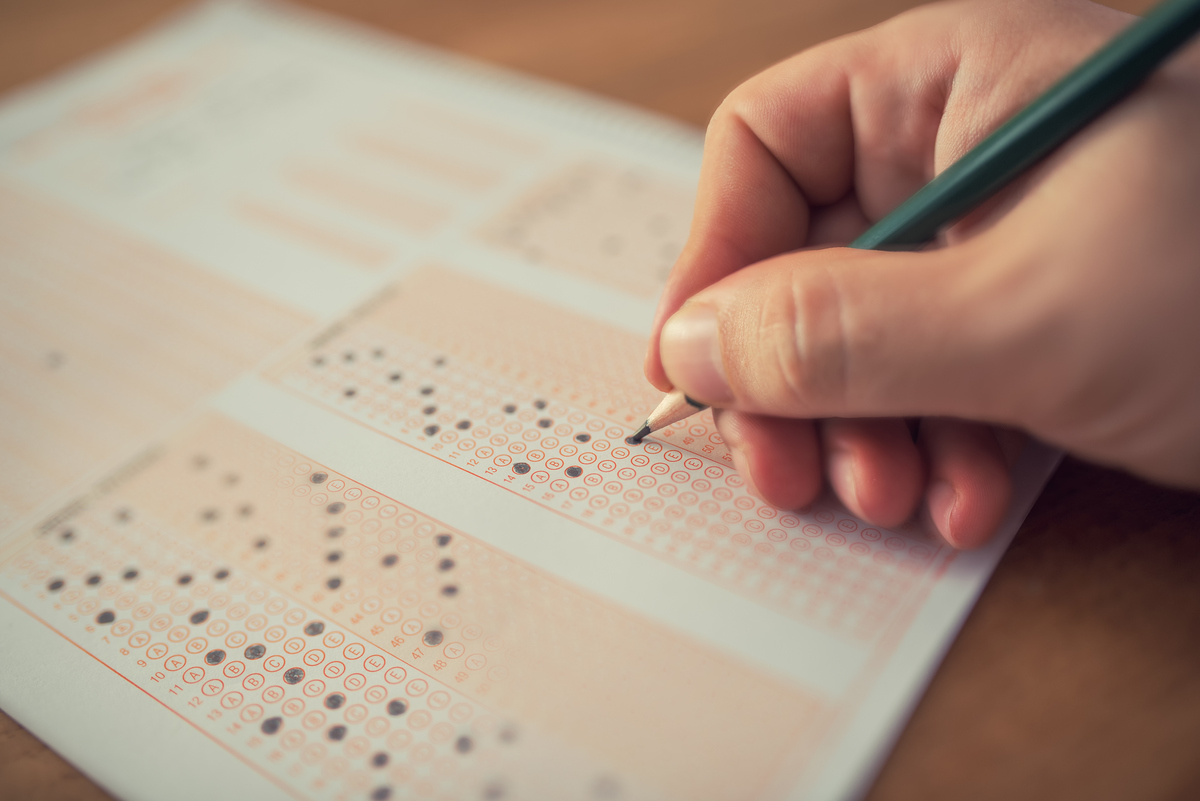

第一種・第二種電気工事士試験は、どちらも筆記試験と技能試験で構成されています。まずは筆記試験を受験し、合格した後で技能試験を受験するといった流れです。

技能試験まで合格することで試験合格通知が届き、免状を取得できます。ただし、第一種電気工事士に関しては試験合格後に実務経験を積む必要があるためご注意ください。

ここでは、筆記試験・技能試験の内容を詳しく解説します。

筆記試験

電気工事士試験における筆記試験の詳細は、以下の通りです。

| 項目 | 第二種電気工事士 | 第一種電気工事士 |

| 出題形式 | 四肢択一のマークシート形式 | 四肢択一のマークシート形式 |

| 試験時間 | 120分 | 140分 |

| 出題数 | 全50問 | 全50問 |

| 合格基準 | 60点以上(30問以上の正答数) | 60点以上(30問以上の正答数) |

| 配点 | 1問あたり2点 | 1問あたり2点 |

| 出題内容 |

|

|

筆記試験において第二種・第一種電気工事士で大きな違いはありません。試験時間と出題内容が異なる程度です。

ただし、第一種電気工事士の方が試験範囲は広く問題の難易度も高くなります。そのため、まずは第二種電気工事士の取得から目指すのがよいといえるでしょう。

一方で電気工事士の技能試験は、以下の内容で実施されます。

技能試験

| 項目 | 第二種電気工事士 | 第一種電気工事士 |

| 試験形式 | 出題された配線図を試験時間内に施工する | 出題された配線図を試験時間内に施工する |

| 試験時間 | 40分 | 60分 |

| 出題内容 | 候補問題全13問の中から1問が出題 | 候補問題全10問の中から1問が出題 |

| 合格基準 | 結線の正誤や欠陥の有無より判断される | 結線の正誤や欠陥の有無より判断される |

| 施工事項 |

|

|

技能試験に関しても筆記試験と同様、試験の概要に大きな違いはありません。

ただし、第一種電気工事士の方が第二種よりも取り扱う電線や器具の種類が増えるため、十分に練習したうえで本番に臨みましょう。

■電気工事士試験の合格率と難易度

第二種・第一種電気工事士の難易度について、過去5年間の合格率を参考にしてみていきましょう。

| 実施年度 | 分類 | 試験区分 | 合格率 (第二種) | 合格率 (第一種) |

| 令和3年度 | 上期試験 | 筆記試験 | 60.4% | - |

| 技能試験 | 74.2% | - | ||

| 下期試験 | 筆記試験 | 57.7% | 53.5% | |

| 技能試験 | 71.1% | 67.0% | ||

| 令和2年度 | 上期試験 | 筆記試験 | - | - |

| 技能試験 | 67.9% | - | ||

| 下期試験 | 筆記試験 | 62.1% | 52.0% | |

| 技能試験 | 72.9% | 64.1% | ||

| 令和元年度 | 上期試験 | 筆記試験 | 70.6% | - |

| 技能試験 | 67.4% | - | ||

| 下期試験 | 筆記試験 | 58.5% | 54.1% | |

| 技能試験 | 62.2% | 64.7% | ||

| 平成30年度 | 上期試験 | 筆記試験 | 57.8% | - |

| 技能試験 | 69.3% | - | ||

| 下期試験 | 筆記試験 | 51.8% | 40.5% | |

| 技能試験 | 64.8% | 62.8% | ||

| 平成29年度 | 上期試験 | 筆記試験 | 61.0% | - |

| 技能試験 | 71.3% | - | ||

| 下期試験 | 筆記試験 | 51.6% | 47.0% | |

| 技能試験 | 63.4% | 63.5% |

表を見てみると、第二種電気工事士の合格率が毎年50%前後、第一種電気工事士の合格率が毎年40%前後で推移していることが分かります。そのため、電気工事士試験は合格が決して難しくないといえるでしょう。

ただし、誰でも簡単に合格できるというわけではありません。しっかりと合格するためのコツを把握して勉強を継続できるかが合否を分ける大きなポイントとなるため、油断せずモチベーションを保って対策しましょう。

電気工事士試験に合格するコツはある?

ここまでで、電気工事士の仕事内容や試験の詳細について解説しました。では、電気工事士に合格するためのコツとしては何があるのでしょうか?

ここでは、電気工事士試験に合格するための3つのコツとおすすめの参考書についてご紹介します。

■電気工事士試験に合格するための3つのコツ

電気工事士試験に合格するためのコツは、以下の3つです。

• 少しだけでも良いので毎日継続する

• 解けない問題を少しずつ減らす

• 試験本番で100点を目指さない

それぞれの内容について詳しく解説します。

コツ① 少しだけでも良いので毎日継続する

電気工事士の勉強をする際、大切となるのがモチベーションの維持です。モチベーションを維持できず、思ったように勉強できないまま本番を向かえて実力を発揮できなかったという方は少なくありません。

モチベーションを維持する上で大切なのは、毎日少しだけでも良いので勉強することです。必ず1日2時間以上勉強しようと考えていると、義務感を感じて椅子に座るのに抵抗を感じることがありますよね。

だからこそ「今日は30分だけ頑張ってみよう」とハードルを下げることを意識しましょう。勉強に集中し始めると気づかないうちに数時間勉強していることもあるため、まずは数分程度の勉強から始めてみることをおすすめします。

コツ② 解けない問題を少しずつ減らす

電気工事士の筆記試験は幅広く問題が出題されます。ただし、1問あたりの難易度が特別高いわけでもないため、解けない問題を少しずつ減らすことが大切です。

例えば、電気工事士の計算問題は公式さえ覚えていれば答えを導き出せる問題がいくつか出題されます。計算問題を苦手としている場合でも、過去問を数年分解いて最低限克服しておくことで効率よく点数を稼げるというわけです。

得意な問題は、本番でも問題なく正解できることが多いため、解けない問題を無くすイメージで日々の対策を行いましょう。

コツ③ 試験本番で100点を目指さない

試験本番を迎える際、合格するために重要なのは100点を目指さないことです。100点を目指すと1問を重要視しすぎて試験時間を効率よく使えない可能性があります。

試験が開始されたら、まずは問題全体を確認しましょう。その際、すぐに解ける問題だけ解答しておくと緊張もほぐれて効率的です。

試験本番は緊張していることが多いため、確実に正解していると確信できる問題を数問解いて不安を和らげる必要があります。全50問のうち30問以上正解できれば合格なので、難しい問題はすぐに解かず、自信を持って解ける問題から解き進めましょう。

また、技能試験においても完璧を目指しすぎないことを意識してください。というのも、技能試験の合格基準は欠陥なく正しい施工ができているかどうかです。

技能試験は時間が短いため、簡単な作業に時間をかけていると足りなくなる可能性があります。まずは完成させることを最優先として、その中で丁寧に作業することを心がけてください。

周りに流されず、自分のペースで施工することが大切です。

おすすめの参考書

電気工事士の勉強でおすすめの参考書は「すいーっと合格シリーズ」です。このシリーズは、第一種・第二種電気工事士ともに用意されており、筆記・技能試験それぞれで参考書が用意されています。

すいーっと合格シリーズは、イラストが豊富に用意されているのが特徴です。解説も分かりやすいため、これから電気を勉強する初心者の方でも問題なく合格を目指せます。

また、電子書籍版やコンパクトサイズにまとめられた丸暗記ノートで場所を選ばずに勉強できるのも長所です。日々の隙間時間を有効活用して勉強できるのもあり、多くの受験者から高い評判を集めています。

問題集としておすすめなのは「標準解答集」です。技能試験においては「公表問題の合格解答」が該当します。

この問題集は、過去10年分の問題が掲載されており、分かりやすい解説付きで勉強できるので独学でも問題なく合格する力を身につけられます。

技能試験の問題集においても、複線図とあわせて施工条件や使用材料を想定してくれているため、実践に近い感覚で実力を身につけられるのがメリットです。

どんな参考書や問題集を選べばよいか分からないといった方は、ここでご紹介した参考書と問題集の使用をご検討ください。

まとめ

本記事では、電気工事士の仕事内容やできることについて、資格の種類、試験方式とあわせて丸ごと解説しました。

ポイントをおさらいしておきましょう。

• 電気工事士は電気設備の工事や修理を取り扱う資格

• 第二種電気工事士と第一種電気工事士に分類されている

• 電気工事士試験は筆記試験と技能試験で実施される

• 合格率は第二種電気工事士が約50%、第一種電気工事士が約40%

• 勉強のコツをふまえてモチベーションを維持することが大切

電気工事士試験は、毎日少しずつでも勉強を継続して対策することが大切です。試験本番では、満点を意識しすぎず落ち着いて普段の力を発揮しましょう。

本記事でご紹介した内容を参考にして、効率よく電気工事士の資格取得を目指してください。