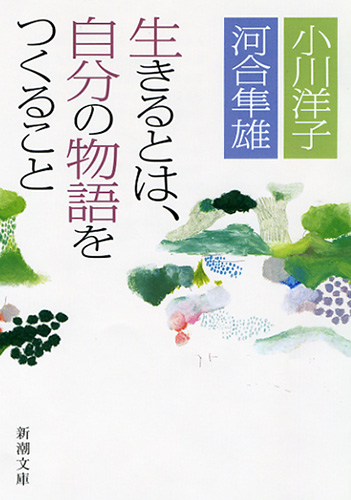

3冊目 生きるとは、自分の物語をつくること

小川洋子、河合隼雄 『生きるとは、自分の物語をつくること』 | 新潮社

https://www.shinchosha.co.jp/book/121526/#:~:text=%E5%A5%87%E8%B7%A1%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E5%AE%9F%E7%8F%BE,%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%82%92%E7%B4%A1%E3%81%8E%E7%B6%9A%E3%81%91%E3%82%8B%E4%BD%9C%E5%AE%B6%E3%80%82人々の悩みに寄り添い、個人の物語に耳を澄まし続けた臨床心理学者と、静謐でひそやかな小説世界を紡ぎ続ける作家。二人が出会った時、『博士の愛した数式』の主人公たちのように、「魂のルート」が開かれた。子供の力、ホラ話の効能、箱

生きるとは、自分の物語をつくること

小川洋子 / 河合隼雄 著

新潮社

この本は、『博士の愛した数式』など数々の小説やエッセイを発表している小川洋子氏と臨床心理学者で心理療法家の故・河合隼雄氏との2回の対談と小川氏による追悼文「少し長すぎるあとがき」で構成されており、人が「生きること」「物語ること」について様々な角度から語り合っている一冊。この本で言われている「物語」とは、小説などのフィクションのみを指すのではなく、人が現実を理解し、受け入れるために「自分の心の形に合うように」、「物語化して記憶にしていく」営み全般のことです。

1回目の対談「魂のあるところ」(2005年)は、小川洋子の作品『博士の愛した数式』がテーマになっています。2003年に刊行され、読売文学賞を受賞した同作は映画化もされているので、併せてぜひ読んでいただきたいと思います。

2回目の対談(2006年)が、表題にもなっている「生きるとは、自分の物語をつくること」です。「物語」をめぐって、様々なトピックで対話が進みます。「偶然」に気づくこと、「箱庭療法」で見える世界、キリスト教の原罪と「物語」の誕生の関係性、一神教である西洋と多神教である日本の価値観の違い、厳密さと曖昧さの共存など――。そして、それぞれのトピックごとに印象深いフレーズが、いくつも登場します。ここではタイトルに関連して特に印象に残った言葉を挙げましょう。

河合氏が、自身のカウンセリングについて述べた箇所です。 「来られた人が自分の物語を発見し、自分の物語を生きていけるような『場』を提供している、という気持ちがものすごく強いです」。

この言葉には私たちが「生きる」=「物語をつくる」上で、二つの大事な視点が含まれているように思います。一つは、「自分の物語」は「発見」されるもの――「あとがき」の小川氏の言葉を借りれば「物語は既にそこにある」――ということ、そしてもう一つは、そうして発見された物語を自分のものとして「生きる」ためには、誰かに話を聞いてもらったり、対話したりする「場」が必要だということです。

小川氏の言葉にも、河合氏の言葉にも、静かに心に沁みわたり満たしてくれる不思議な力があります。何か悩みを抱えているときにこそ、この本を読んで「自分の物語」を見つける旅に出てみてはいかがでしょうか。

プロフィール

水無月游(みなづき・ゆう)

文学系の大学学部を卒業、社会学系の大学院修士課程を修了後、教育関連の専門書出版社に編集者として勤務。副業でライター業をときどき。主な関心分野は教育、福祉、政治など。読書は雑食、本棚が容量オーバーで本がいつも床に積まれています。

文学系の大学学部を卒業、社会学系の大学院修士課程を修了後、教育関連の専門書出版社に編集者として勤務。

副業でライター業をときどき。主な関心分野は教育、福祉、政治など。読書は雑食、本棚が容量オーバーで本がいつも床に積まれています。