AI技術とは

AIとは「アーティフィシャル インテリジェンス」の略で、人間の知的活動を人工知能が行うことを指します。知的活動とは、頭で考えて記憶し判断する行動のことで、例えばゲームをプレイするやイラストを描くなどが知的活動にあたります。AIが従来のプログラムと違うのは、指示にしたがうだけではなく、自ら学習し最適化するということです。

日常生活を変えるAI技術一覧

■①医療機関

医療現場では、診断や解析にAIが活用されています。病気に関する多くのデータを分析することで、解析の精度が向上しました。言語や画像からも、人間では見逃してしまう異常を検知できるため、病気の早期発見や医師の診断をサポートしています。

■②インフラ

電力会社では、AIを搭載したドローンで送電線の点検をしています。複数のドローンにカメラやセンサーを搭載し、制御することで点検作業を効率化しました。従来の点検作業は、ヘリコプターやスコープによる目視確認です。ドローンが自動飛行して異常を発見できることで、大幅なコストカットにもなります。

■③農業

農業は、生産者の経験やノウハウによって支えられています。しかし、農業の分野にもAIが活用されるようになりました。それがスマート農業です。スマート農業を導入すれば、AIやロボットによって農作業の負担を軽減し、収穫量を増加できます。

■④教育

教育の分野では、AIが子どもの学習をサポートしています。子どもの成績から課題を見つけ、個人に最適なアドバイスができます。また、子どもの回答に対して採点だけでなくフォローも素早く行えるため、効率的な学習レベル向上が可能です。

⑤防犯

マネーロンダリングや車両の判別など、犯罪の防止や取り締まりにも、AIの技術が活用されています。マネーロンダリングとは、犯罪収益を隠すように工作することです。金融機関から提供された情報をAIが解析し、疑いのある取引を判別します。

AI技術のメリットとデメリット

AI技術は、様々な分野で広がりをみせています。しかも電気や食べ物など、私たちの暮らしに必要なものばかりです。しかし、AI技術ですべてが解決するわけではありません。

■AI技術のメリット

①人手不足の解消

少子高齢化の影響もあり、様々な業界で人手が不足しています。AIが人間の代わりに業務を行いサポートすることで、人手不足をある程度カバーできます。

②作業の効率化

人間のように体調や気分により、作業の質やペースが落ちません。業務を正確に効率よく遂行するため、生産性も向上します。

③コストの削減

本来、人間が労力や時間をかけていた作業や分析を、AIを活用して自動化できます。労働時間を短縮することで人件費の削減ができます。

AI技術のデメリット

①雇用の減少

AI技術は日々進歩しています。業界や仕事内容によりますが、人間の作業を代わりに行えるため今後、雇用が大幅に減る可能性があります。

②リスクの管理

AI導入により、各業界でより多くのデータを取り扱うようになりました。会社や顧客などの情報を確実に管理しないと、ハッキングや情報流失により会社の信用失墜となります。

③AIへの依存

AI技術に頼りすぎてしまい、AIが出した結論が本当に最適か分からなくなる可能性があります。また、AIではトラブルの対応が困難です。

OpenAIがChatGPTを開発

私たちの想像を上回る勢いでAI技術は発展しています。AIの市場規模は大きく、大企業の資金投資も活発です。AI市場をにぎわせた要因の1つが、ChatGPTのリリースです。ChatGPTとはOpenAIという会社が開発した、人工知能チャットボットです。ChatGPTをリリース後OpenAIの企業価値が、140億ドルから290億ドルになったとされています。

OpenAIは上場企業ではないため株価での評価はできませんが、企業価値が倍以上になったことからChatGPTがAI市場にあたえた影響は、大きいと言えるでしょう。

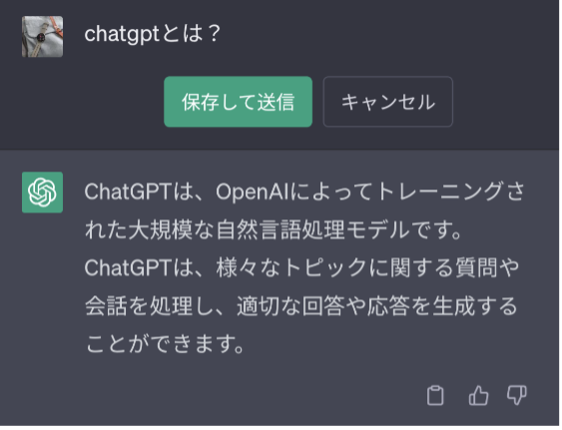

ChatGPTの使い方

テキスト入力した質問の答えを、AIがオリジナルテキストで生成します。無料版と高精度かつ高速処理が可能な有料版がありますが、まずは無料版で問題ありません。

①「ChatGPT ログイン」などとネット検索し公式サイトにアクセス

②OpenAIのアカウントを作成

③チャットに質問を入力

Googleアカウントでのログインができます。Googleアカウントをお持ちの方は Chromeブラウザからアクセスしましょう。また、Google Chromeであれば翻訳機能がブラウザで使えます。表示がすべて日本語表記となるため便利です。

まとめ

世の中には「AIに仕事を奪われてしまう」というネガティブな意見が多いです。確かにAI技術の発達により、人間の仕事が脅かされている側面もあります。中には「ついていけない」とあきらめてしまう方も多いです。しかし、大事なのはAIに使われるのではなく、AIを使いこなすことなのです。さあ、あなたも今すぐ最新のAI技術を体験しましょう。

OpenAI公式サイト

https://chat.openai.com/auth/login

プロフィール

ガジェットブロガー×webライター しず(ryo shizu)

GoogleやApple製品などガジェット関連の情報を「ガジェット3.0」にて発信中

WattMagazine編集部 編集長