法規科目について

法規科目はその名の通り、関連する法令を取り扱います。法令の条文は細かく、覚える範囲は決して少なくありません。それに加え、計算問題もある程度出題されますので、法令関係だけ、計算問題だけ、と絞らず、 両軸で点数が獲得できるようにしましょう。

法令の条文の暗記のみや、計算問題のみといった偏った対策では合格ラインに達するのが難しいため注意が必要です。前もって対策を講じていきましょう。

また、法規科目はA問題10問、B問題3問であり試験時間は65分と、理論や電力、機械と比較して問題数が少なく試験時間は短いです。そのため、1問あたりの配点が高くなります。短時間で解けるように繰り返し過去問を解くなどの対策を行いましょう。

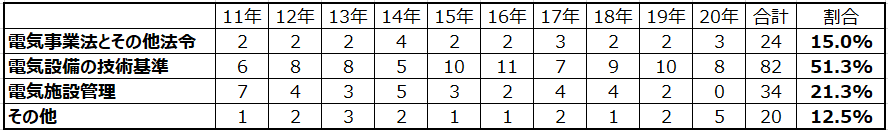

各分野ごとの過去問出題傾向

法規科目は、選択問題はありません。すべての問いに解答をしましょう。

法規科目の各分野

法規科目は大きく分けて以下の4分野に分けられ更に計算問題が出題されます。

計算問題は電力や機械で一部出てきていますので、そちらで基本的な知識を得たうえで、法規の計算問題対策として過去問を解けば充分でしょう。

電気保安をするうえで欠かせない資格「電験三種」。しかし、合格率10%前後とハードルが非常に高く、一般的には取得が難しい資格と言われています。その中でも難解な法令文が多数出題される「法規」という科目。参考書を片手にいきなり問題を読んでも、一体どこから手をつければいいのかわからない人も多いはず。そこでこの記事では、電験三種の出題形式と解答のポイントを一部、お教えします。

■電気事業法とその他法令

この項目では、電気事業法、電気用品安全法、電気工事士法、電気工事業法などが出題されます。

■電気設備の技術基準

電気設備を安全に使用するために必要な基準と、具体的な手段について問われます。

■電気施設管理

一般的に電気は日中は多く使われ、夜間の使用量は少なくなります。そのため、時間帯による使用量の変化を分析し効率的に使用する必要があります。その計算方法や電気を安全に取り入れるための機器について学びます。

■計算問題、B問題対策

計算問題は電力科目と重複する部分があります。電力科目の内用の復習にもなりますので、合わせて進めていきましょう。

プロフィール

ずーぼ

工業高校卒業後、国立大学工学部(電子系学部)を卒業、その後、国立大学院にて工学修士を取得。現在は某上場メーカーにてエンジニアとして働く。

保有資格:電験三種(理論、電力、機械科目)、危険物取扱者 乙種全類(1.2.3.4.5.6類)、毒物劇物取扱者、第2種作業環境測定士、QC検定2級、統計検定2級、情報セキュリティマネジメント試験。

現在、1人でも多くの方が当サイトを使って電験3種に合格してほしいとの思いで、「電験3種ドットコム」を運営中。

工業高校卒業後、国立大学工学部(電子系学部)を卒業。その後、国立大学院にて工学修士を取得。現在は某上場メーカーにてエンジニアとして働く。

保有資格:電験三種(理論、電力、機械科目)、危険物取扱者 乙種全類(1.2.3.4.5.6類)、毒物劇物取扱者、第2種作業環境測定士、QC検定2級、統計検定2級、情報セキュリティマネジメント試験。

現在、1人でも多くの方が当サイトを使って電験3種に合格してほしいとの思いで、「電験3種ドットコム」を運営中。

https://www.denken-3shu.com/