LINEは便利だけど…

コミュニケーションツールの代表格といえば「LINE」。かなり便利な連絡ツールとして利用している人も多くいるはず。しかし、今回はLINEを使いません。その理由は、LINEがカジュアルツールで将来ビジネスシーンでの活用が難しいからです。

企画実行委員になると、メンバー間でLINEを交換し、運営グループを作成するのが一般的かもしれません。もちろんLINEが使えるシーンではLINEを活用するのが良いですが、LINEしか使えない……となると企画運営に支障が出てしまいます。LINEはあくまでも、連絡ツールと位置づけましょう。

Googleのビジネスツールで今後のスキルに差がつく!?

では、LINEの他にどのようなツールを使うのか。その答えは「Google」のビジネスツールで、「Googleドキュメント」「Googleスプレッドシート」「Googleスライド」です。GoogleドキュメントはWindowsパソコンでいうところのWordで、文書作成ができます。GoogleスプレッドシートはExcelで表計算などができ、GoogleスライドはPowerPointとして資料作成に使えます。

しかもGoogleのビジネスツールは、スマホアプリがあるため外出先でも手軽に作業や確認ができます。もちろんGoogleアカウントで管理・ログインが可能です。ちなみにWindowsソフトと違いクラウド上にデータがあり、自動更新で上書きされます。保存忘れやデータのバックアップが容易です。

Googleドキュメントで書類作成しメンバーで共有

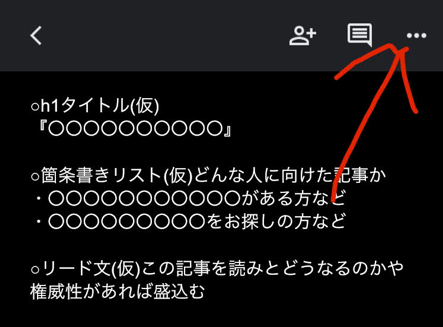

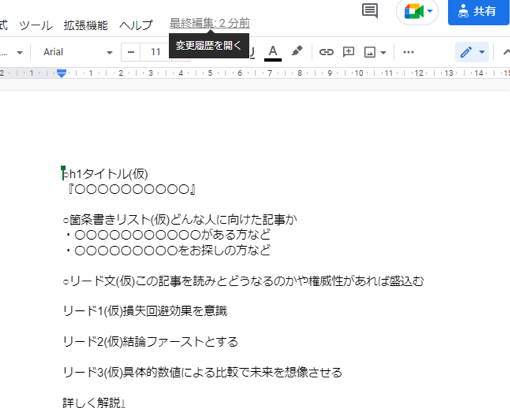

ここでは、実際のGoogleドキュメントの文書データを確認します。画像はブログ作成時の構成案となります。Googleドキュメントは文書作成ツールなので、イベントの企画書作成に最適です。メンバーとデータを共有し、確認・編集できます。ただし、あらかじめ共有設定をしておかないと、最初にGoogleドキュメントを作成した人以外データを確認できません。

■クラウド上でデータを編集するための手順(スマホ)

作業を円滑に進めるためにGoogleドキュメントの共有設定を解説します。

①ドキュメントの右上の「…」マークを押す

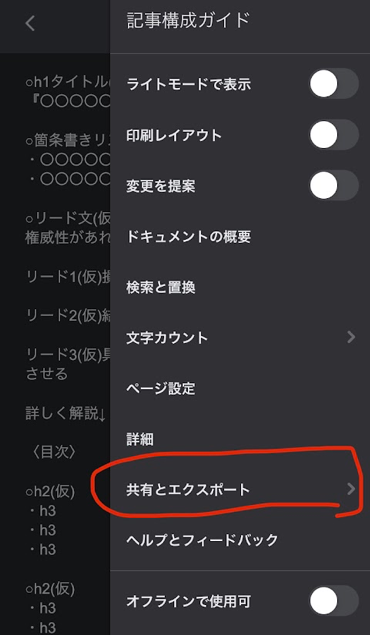

② 共有とエクスポートを押す

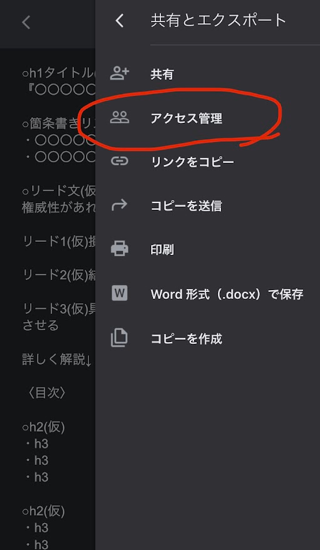

③ アクセス管理を押す

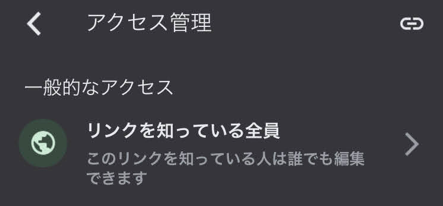

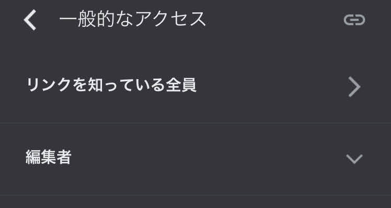

④ 一般的なアクセス項目を変更する

⑤ リンクを知っている全員・編集者に設定する

この設定にできればGoogleドキュメントのURLを知っている人が文書を閲覧・編集できるようになります。

タスク管理ならGoogleスプレッドシートが便利

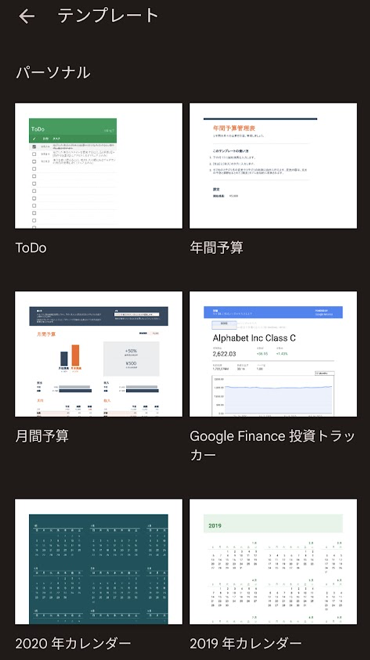

次にGoogleスプレッドシートについて解説します。GoogleスプレッドシートはExcelと同じで、表計算・グラフ作成ができます。たとえば、材料や必要な物リストとして使えますし、メンバーのやることシートを作成すればタスク管理に最適です。

Googleドキュメントと同じく、共有設定を正しく設定すればGoogleスプレッドシートで各メンバーの作業進捗も把握できます。また、予算やカレンダーなど多彩なテンプレートが容易されており、さらに操作性も抜群で、プロジェクトを一元管理できる優良ツールです。

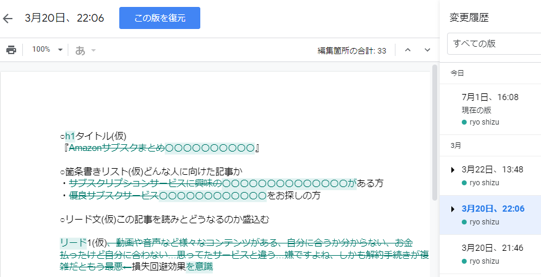

変更履歴の活用テクニック(パソコン)

次に変更履歴について解説します。Googleのサービスツールは、基本的にクラウド上で作業する関係で、データは随時自動保存です。上書き保存の手間が無く、保存を忘れて閉じてしまい時間が無駄になることもありません。

しかし、自動保存であるが故、前データの確認が必要となった場合に困ってしまいます。例えば、複数人で作業する場合に、変更しなくてよい箇所まで変更してしまうトラブルがよくあります。このようなケースでは、変更履歴で対応可能です。パソコンからログインし、最終編集をクリックすれば変更履歴を見ることができます。

変更履歴では、誰がいつ変更したかも記録されているので、変更意図を編集者本人に連絡して確認も可能です。

Google MeetでWeb会議を効率的に!

Google MeetはWeb会議に最適なビデオツールです。LINEのビデオ通話でも通話可能ですが、ビジネスシーンではGoogle MeetやZOOMが好まれます。またGoogle Meetは、3人以上のビデオ通話の場合60分無料で使用可能です。ZOOMだと無料分が40分なので物足りなく感じます。議題の内容によりますが、60分あれば短すぎず長すぎず締まった効率的なWeb会議となるはずです。

プロフィール

志津 良

ガジェットブロガー。

GoogleやApple製品などガジェット関連の情報を「二番煎じのガジェットブログ」にて発信。また、ガジェットを切り口にSNSや音楽などを幅広く扱ったWebメディア「weblog」も運営中。

ガジェットブロガー。

GoogleやApple製品などガジェット関連の情報を「二番煎じのガジェットブログ」にて発信。https://nibansenjiblog.hatenablog.com/

また、ガジェットを切り口にSNSや音楽などを幅広く扱ったWebメディア「weblog」も運営中。https://lit.link/weblog